かつて、「娯楽の王様」であったハリウッド映画。それが今、観客動員数と製作本数の半減により、産業として終わりを迎えつつある。そのことを、16本の作品批評を通して詳らかにしたのが、『ハリウッド映画の終焉』(集英社新書)だ。

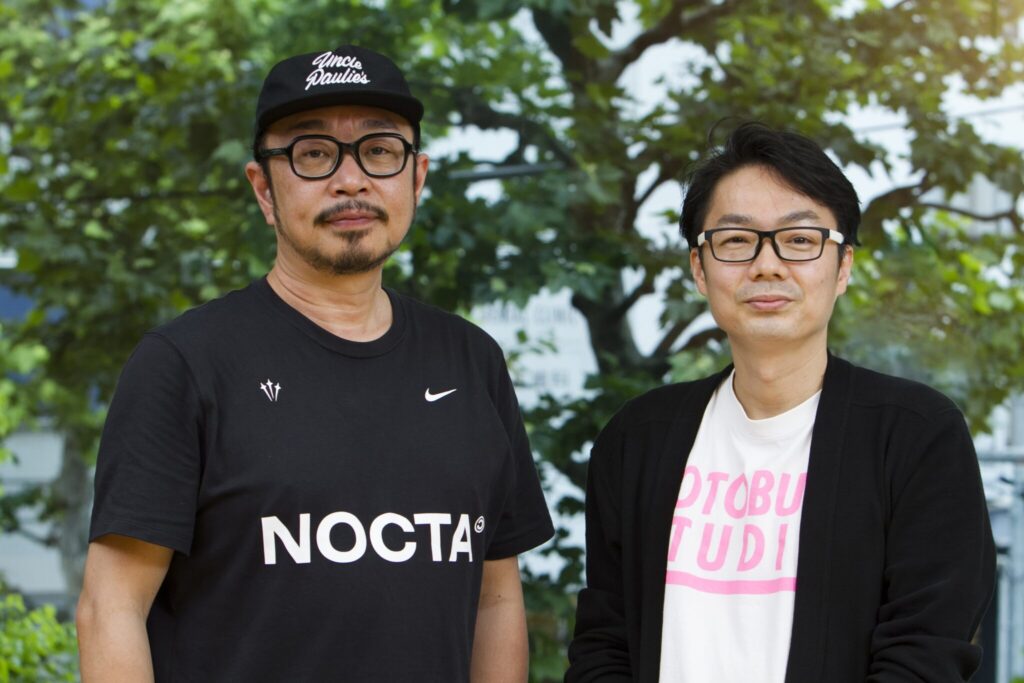

発売直後から話題を呼んでいる本書の刊行を記念し、著者の宇野維正氏と、『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ―コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)などで知られるライターの稲田豊史氏が対談。前編では映画について本を書くことの困難と、SNS時代における映画評論の立ち位置について語り合う。

◆「映画」で1冊の本を出すことの難しさ

宇野 稲田さんの『映画を早送りで観る人たち』は、その元となったネットメディアの記事が話題になった時に目を通していたので、内容をわかったつもりになっていて刊行当初は読んでなかったんですよ。でも、あまりにも売れてるから(笑)、あのテーマをどう一冊の新書にまで広げたんだろうと気になって、刊行から結構時間が経ってから読ませていただきました。あの本、今、何刷りですか?

稲田 12刷です。

宇野 それはすごい! で、構成の巧さや丁寧なリサーチにも感心したのですが、読み終わって最初に思ったのは「稲田さん、文章うまっ!」てことで(笑)。

稲田 今日はよく眠れそうです(笑)。

宇野 新書にとって、リーダビリティってめちゃくちゃ重要だと思っていて。

稲田 新書に限らず、リーダビリティは大事ですよね。昔ながらの映画評論などにありがちですが、文体や格調やアカデミックな風合いにこだわるあまり、難解な文章になっているものは少なくない。でも、宇野さんの『ハリウッド映画の終焉』はかなり読みやすかったです。

宇野 自分も文体にはかなりこだわりがあるんですけど、そのこだわりの中でも高い優先順位に「読みやすさ」があります。特に本を書く場合は、必ず書いた後に自分の文章を音読するようにしていて。一人の読者としては、個性的で読みにくい文体の批評も嫌いじゃないんですけどね(笑)。

稲田 それにしても、この出版不況の中、「映画評論」で1冊の本を出せたことがそもそも凄いなと思いました。映画に絡めて何か別のテーマを語るとか、映画を作っている当事者が本を書くならまだしも、「映画評論」で1冊って。このご時世、なかなか出版社で企画が通らないと思うんですよ。よく出せたなあと率直に驚きました。

宇野 ありがたいことに映画の本の依頼をいただく機会は以前から何度かあったんですけど、今回の『ハリウッド映画の終焉』が、共著も含め6冊目にして初めての映画だけについて書いた本になりました。それには明確な理由があって、音楽の本のほうが売れる企画を立てやすいんですよ。

稲田 はい、映画本は滅多なことでは売れない。かつてキネ旬(キネマ旬報社)にいたからよくわかります。

宇野 集英社の担当編集者をディスる意図はまったくないんですが(苦笑)、3年前に依頼された時の企画書は(アメリカのインディペンデント系スタジオ)A24についての新書を書いてほしいというものでした。確かに自分は2017年くらいからTwitterや当時WOWOWがやっていた『ぷらすと』という配信番組でA24の作品がいかに先進的かということについて熱心に語ってましたが、本の企画としては「それ、どうやっても売れないよ」と答えるしかなかった。ただ、今でこそ猫も杓子も「A24、A24」と言ってますが、3年前に「A24の新書を出したい」と言ってくれた映画好きの若い編集者と、映画界においてもグローバルなコミックIPをたくさん握ってる集英社で、映画の新書を書いてみるのは面白そうだと思ったんです。それで、「自分が今一番書かなきゃいけないと思ってるもの」と「売れそうな企画」のバランスをとりながら内容について擦り合わせていきました。

◆本は中身が5割。残りは、タイトルとタイミングと版元

稲田 『ハリウッド映画の終焉』では、16本の作品について評論してますよね。平均すると1本の作品について7000~8000字くらい書いているわけですが、今、そのくらいの文字数で1本の映画について書かせてくれる媒体って、そんなにないですよね?

宇野 自分がアドバイザーを務めているウェブメディア『リアルサウンド』の映画部門ではそのくらいの文量の批評記事も出してますけど、紙のメディアではほとんどないですね。

稲田 一つの作品評に十分な文字量を割きつつ、その先に全体を貫く主張があるという本全体の構造が美しい。同じ書き手として感心しました。

宇野 ありがとうございます。でも、ポーリン・ケイル(1960年代から90年代にかけて活躍したアメリカの映画批評家)の時代ならまだしも、この時代に単に映画批評を集めた作品では、仮に本を出すことはできたとしても、それが売れる可能性は最初からほぼゼロですからね。テーマを絞って、時代も絞って、というのは大前提でした。

稲田 しかも、今は短文しか読まれない世の中です。どれだけ長文で丁寧に作品評を書いても、一部の言い回しだけが切り取られてツッコミを入れられる、ということがSNSでは日々行われている。だからこそ、今回のテーマは「本」という形にすることでしか成り立たないと感じました。たとえば、キャンセルカルチャーについての疑義は、言葉を尽くしたデリケートな言い回しをしないと、「結局、キャンセルカルチャー否定派かよ」などと乱暴に捉えられてしまったりしますよね。Twitterでいくら連投しても限界がありますし。だからこそ10万字以上を費やす「本」にした意味がある。

宇野 その意図をわかってもらえたことが一番ありがたいです。第一章を<#MeTooとキャンセルカルチャーの余波>としているのですが、そこでの問題意識はその後の章で取り上げているジェームズ・ガンやポール・トーマス・アンダーソンの作品について書いた文章にもずっと繋がっていて、最後の章の<映画の向こう側へ>で回収していくという構成になってます。

稲田 最後の章の締めに『TAR/ター』を持ってくるところが素晴らしいです。

宇野 『TAR/ター』は刊行を延ばしたおかげで入れることができた作品です。当初、最後の章は『アバター/ウェイ・オブ・ウォーター』で締めるつもりだったのですが、『TAR/ター』を試写で観て、慌てて書きかけだった『NOPE/ノープ』を『TAR/ター』に差し替えました(笑)。

稲田 天の配剤だ。

宇野 そうですね。ずっと幻のような存在だったトッド・フィールド監督と取材で話ができたことも含めて、天啓を引き寄せた感じでした。でも、これは昔から編集者や同業者に話していることなんですが、「本は中身が5割」、残りの半分は「タイトル」と「タイミング」と「版元」だと思っていて。『ハリウッド映画の終焉』というタイトルに決めた途端、『TAR/ター』のような特別な作品が現れて、ベン・アフレックやクエンティン・タランティーノがまさに「ハリウッドの終焉」について口にするようになって、全米脚本家ストライキが起こった。こういうのは偶然ではなく、それまで水面下で起こっていたことを彼ら作り手と同時代を生きる中でキャッチしてきたってことなんですよね。逆に、そういうことがキャッチできなかったら、本を出しても出すだけで終わってしまう。

稲田 「版元」による違いというのは?

宇野 集英社の話はさっきしましたけど、『1998年の宇多田ヒカル』を新潮社から出したのも、『小沢健二の帰還』を岩波書店から出したのも、声をかけていただいたからというだけでなく、それぞれテーマと版元の繋がりに自分が面白がれる因縁のようなものがあったんです。で、そういう因縁は自然と本の認知や読者が広がっていく力にもなる。これまで書いてきた本に共通しているのは、自分は音楽と映画を専門としてるので、音楽や映画の専門出版社から出すことにはあまり興味がないということです。それだと読者層がなかなか広がらないので。でも、それで言うなら稲田さんの『映画を早送りで観る人たち』もすごいタイミングでしたよね? コロナ禍を代表するベストセラーになるべくしてなったと思います。

稲田 おかげさまで。それは本当に運も良かったです。

宇野 いや、そういうのは運じゃなくて観察眼の鋭さですから。あと、必ずしも時代とビッタリ合ってる必要はないんですけど、決してズレてはいないこと。多くの人に届けるためには、早すぎても遅すぎてもダメなんですよ。それは自分がポップカルチャー全般から学んできたことでもあります。

◆進む映画の二極化。映画評論はボランティア仕事になる?

稲田 先ほどA24の話が出ましたが、最近、試写状にA24の作品であることを前面に打ち出している作品が増えましたよね。スタッフの名前より「A24」の方が大きくクレジットされていることもある。ただA24って、映画ライターやカルチャー界隈の人はセールスポイントとして着目するかもしれませんが、一般の人はそれほど気に留めませんよね。つまり、すごく内に閉じたセールスポイント。日本におけるある種の外国映画が、どんどんニッチなもの、マニアックな存在になっていると実感します。

宇野 A24は非ハリウッドの独立系の製作兼配給会社で、その台頭はハリウッドのメジャースタジオの衰退と裏表の関係にあります。ニューヨークの会社ということで、同じくハリウッドが弱体化していた1970年代におけるニューヨーク派の台頭の現代版という見方もできる。ただ、近年のA24作品を観て感じるのは、良くも悪くも力のあるプロデューサーの不在です。とりわけA24で繰り返し仕事をしている監督の作品は、作家性の暴走が止まらなくなっていて、作品の尺もどんどん長くなってます。なので、かつてA24の作品に興奮していた一人として、現状には少々複雑な思いも抱えてます。

稲田 ハリウッドの大物プロデューサーの中には、#MeTooで失脚した人も少なくないですよね。

宇野 もちろんハーヴェイ・ワインスタインのような人物は、どんな功績があったとしても――実際に功績もめちゃくちゃあるプロデューサーではありますが――ハリウッドを永久追放されて当然の犯罪者です。しかし、例えばワインスタイン以降起こった#MeTooの先鋭化によって失脚した、コーエン兄弟やウェス・アンダーソンの作品を支えてきたスコット・ルーディンは? あるいはピクサーの元CEOのジョン・ラセターは? そういうことはここ数年ずっと考えてきたことで、それは『ハリウッド映画の終焉』にも色濃く反映されています。老齢の巨匠は別として、キャリアの序盤にあるような監督が、自分の撮りたい映画を撮りたいように撮るのが正しいことなのか? むしろそれによって映画監督としてのキャリアがスポイルされていないか? プロデューサーの力が弱くなるということは、ディレクターズカットのような作品が増えること、あるいは商業性を度外視したアート映画のような作品が増えることを意味しているとも言えるわけで。

稲田 それを聞いて思うのは、日本で興行の二極化が進んでいるということです。興収100億円超の超大作・話題作が上位を独占する一方、アート映画を含む小品が山のように公開され、その多くは存在すらほとんど知られずに公開が終了する。そして、その中間にある作品の印象が昔に比べて薄い。経験を積んだ実力派監督がそれなりの予算で作った良質なドラマ作品の興収が、思ったほど伸びなかったりする。映画を評論する側としては、皆が観ているメガヒット作である『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』について何か言う――のもひとつのアプローチですが、本当はもっと多くの「中間の良質作」にスポットを当ててしっかり論じ、観客を広げていくことをやりたいんです。ただ、それができる媒体が減っている気がする。無論、それでも頑張って書けばいいのかもしれませんが、映画評の原稿1本の原稿がいくらか、って話をすると……。

宇野 冗談みたいな金額ですよね。仕事上の糧になる取材とかはまた別ですけど、もうカルチャーに関わる原稿仕事は、自分の感覚的には限りなくボランティアに近いものだと思ってます。被扶養者とかだったら別なのかもしれませんが、他に収益が見込める仕事を持っていないと続けられないでしょう。でも、以前あるミュージシャンが配信で映画批評家の価値について語ってる時に「自分も映画に推薦コメントを求められるけど、あれ、1本いくらか知ってる? 5000円だよ」みたいなことを言っていたのにはさすがに腹が立ちました。それは、映画についてコメントするあなたについてる値札が5000円なんだよって。

稲田 自分はそんな金額でやってないと(笑)。

宇野 そうです。人によってギャラは違うし、宣伝効果を考えたら違うのは当然です。とはいえ、総じて映画の仕事のギャラが少ないのは事実ですが。

稲田 経済的な問題、あるいは時間的な問題で、手間のかかった骨太で長大な評論はなかなか書けないですよね。こちらも限りある時間を執筆にあてて、その原稿料で生活してる身ですから、本当に嫌な言葉だから使いたくはないけど、「コスパが悪い」(笑)。

宇野 時間相応の対価が生じる仕事として成り立たせるのは難しいですね。先日、柳下(毅一郎)さんが雑誌に書いた『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の短い作品評が炎上してましたが、まったく記事のギャラに見合わないであろう炎上の広がり方で気の毒になりました(苦笑)。柳下さんは優れた映画の書き手ですが、短文だと、どうしても揚げ足を取られちゃうんですよね。

稲田 そうなんですよね。だから僕、短文しか書けないTwitterでは「意見」をほとんど書かなくなりました。仕事の告知と、当たり障りのないことしか書かない。だからフォロワーも増えない(笑)。言いたいことはツイートではなく原稿で書く。ある程度の文字数をもらえる媒体では踏み込みます。

宇野 目的があって、意図的に炎上させることとかありますよ。わざと煽るような書き方をして。

稲田 宇野さんはそうですよね。すごいなと思います。胆力が。

宇野 そういえば数年前、稲田さんから取材を受けたマーベルの記事でも大炎上したこともありましたよね。

稲田 その節は、本当にご迷惑をおかけしました……。

宇野 あれは意図的なものではなかったんだけど(苦笑)、炎上も4回、5回と繰り返すと慣れます。さすがに味方がまったくいない「0対10」の炎上だと心折れちゃうんでしょうけど、「2対8」くらいの炎上だったら、それを通していろいろ可視化できるので、面白いなって客観的に思っちゃってますね。批評家には、社会のリトマス試験紙のような役割もあると思うし。まあでも、たまにでいいですけど(笑)。

◆ネットでバズっても、本の売り上げにはつながらない

稲田 世の中、宇野さんみたいに胆力のある人ばかりじゃないので(笑)、最近は映画の悪口を言わない人が増えていると思います。SNSで「面白くなかった」なんて言おうものなら、ファンから一斉攻撃を受ける。だから「自分には合わなかった」くらいに留めておくのが流儀じゃないですか。キャンセルカルチャーを過度に恐れるのに近しい状況が、ネットメディア空間のあらゆるところに広がっている感覚があります。「踏み込んだことを言ったら、後から面倒なことになるかもしれない」といったような。

宇野 それはありますね。いわゆる「トキシック・ファンダム」の問題が、日本でもいよいよ本格化していると日々感じてます。最近で言うと昨年夏頃の『RRR』の一部の先鋭化したファンダムがヤバくて、自分が『トップガン マーヴェリック』についてTwitterで何かつぶやくと、<『RRR』も『トップガン マーヴェリック』並みに面白いです、観てください>っていうリプライが必ずつくんです。

稲田 え? 宇野さんはとっくに観てるんですよね?

宇野 もちろん、日本公開の何ヶ月も前に観てます。だから、何の冗談なのだろうと思ってその人のアカウントを恐る恐る覗いてみると、『トップガン マーヴェリック』について呟いてるいろんな人に、自動投稿のようにそういうリプを延々としてるんです。「推し活」の最終形態というか、もはや気持ち悪さしかない。

稲田 一方で、強いファンダムに対して、「いいね」や「リツイート」狙いでライターや批評家が媚びるような傾向もちょくちょく見受けられますよね。たとえば、多くのファンがいるジャニーズのタレントが出演している映画を観て好意的な感想をツイートする際、そのタレントの名前がツイートに入ってるだけで、ファンからの「いいね」や「リツイート」が爆増することを、彼らは心得ている。もちろんジャニーズタレントが出演している良作はたくさんありますし、僕も心からそう感じて「誰それの演技が素晴らしかった」と書いたりすることはありますよ。ただ、「自分のツイートに影響力があるように見せるには、ファンダムに媚びるのがいちばん早い」ということを、特に日本映画について書いているライターは皆、了解済みだと思います。

宇野 そこに踏み込みますか(苦笑)。ジャニーズに限らないし、映画に限らず音楽もそうですが、ドメスティックのメインストリーム・カルチャーに関わる仕事をしているライターで、あの手のツイートの伸び方を知らない人はいないでしょう。たまにあれの中毒みたいになってる人を見ると、共感性羞恥みたいな感情になってしまいます。

稲田 そこまでして、皆から「いいね」や「リツイート」してもらいたいのかと?

宇野 だって、それでお金になるわけでもない、仕事が来るわけでもない、得られるのは一時的な承認欲求だけじゃないですか。

稲田 どのみち安い原稿料しかもらえてないんだから、承認欲求だけでも満たしておきたいということでしょうね。

宇野 でも、本当にあれって「いいね」と「リツイート」を稼ぐこと以外には、何にも寄与しないんですよ。一時的にソーシャルメディア上で言葉が消費されるだけだから、発信者の認知度アップにさえほとんど繋がらない。同じような現象に、政治系のツイートをするというのもありますが。

稲田 ありますね。すごく似ています。僕は常々、ネットでのバズりと、本の売り上げには、思ったほど相関関係がないと思っているんです。

宇野 でも、稲田さんの『早送り』は、ネット記事の段階でバズり、本も売れましたよね。

稲田 あれはたまたまそれが一致した、奇跡的な例なんですよ。この4月に出た新刊『ポテトチップスと日本人 人生に寄り添う国民食の誕生』(朝日新書)は、ネットではいまいちでしたけど、リアル書店の初動は好調でした。お金を出して本を買う層と、ネット上で「いいね」をしたり「リツイート」している層は、もともとあまり重なっていなかったけれど、近年はそのズレがどんどん大きくなっているという実感があります。

宇野 きっと我々は、Twitterで可視化されてない人たちに向けて本を書く必要があるんですよ。

(取材・構成:砂田明子 撮影:内藤サトル)

プロフィール

宇野維正(うの これまさ)

映画・音楽ジャーナリスト。1970年、東京生まれ。「キネマ旬報」「装苑」「リアルサウンド」「MOVIE WALKER PRESS」などで連載中。著書に『1998年の宇多田ヒカル』(新潮新書)、『くるりのこと』(くるりとの共著、新潮社)、『小沢健二の帰還』(岩波書店)、『日本代表とMr.Children』(レジーとの共著、ソル・メディア)、『2010s』(田中宗一郎との共著、新潮社)。ゴールデン・グローブ賞インターナショナル・ボーター(国際投票者)。

稲田 豊史(いなだ とよし)

1974年愛知県生まれ。ライター、コラムニスト、編集者。横浜国立大学経済学部卒業後、映画配給会社のギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ)に入社。その後、キネマ旬報社でDVD業界誌の編集長、書籍編集者を経て2013年に独立。著書に『セーラームーン世代の社会論』(すばる舎リンケージ)、『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』(PLANETS)、『ぼくたちの離婚』(角川新書)、『「こち亀」社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)、『オトメゴコロスタディーズ フィクションから学ぶ現代女子事情』(サイゾー)、『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)、『こわされた夫婦 ルポ ぼくたちの離婚』(清談社Publico)がある。

宇野維正×稲田豊史

宇野維正×稲田豊史

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

小島鉄平×塚原龍雲

小島鉄平×塚原龍雲