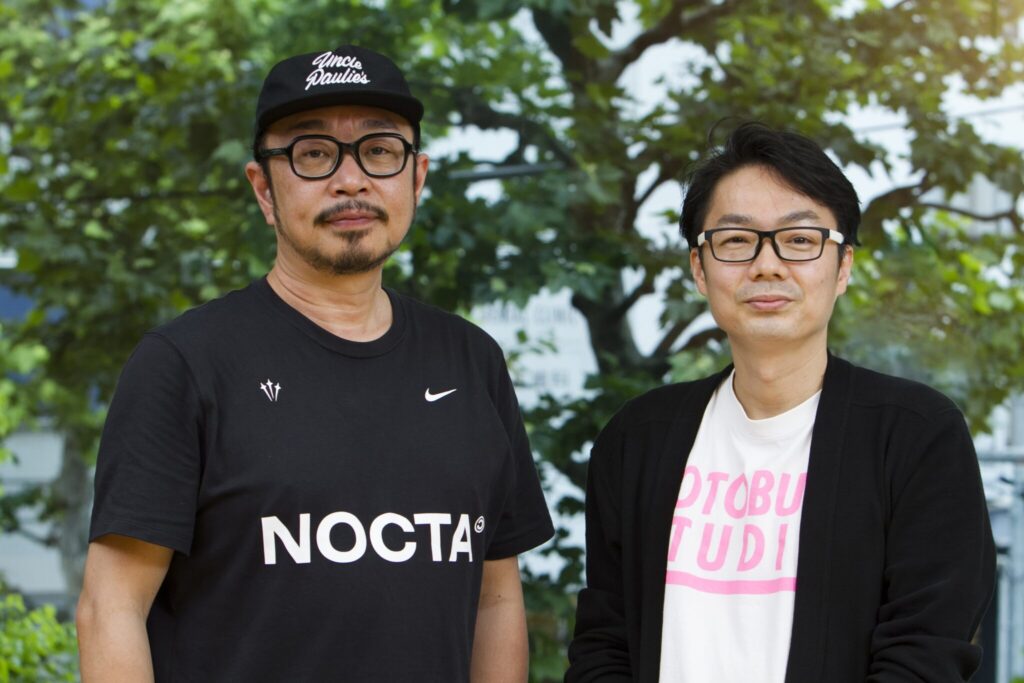

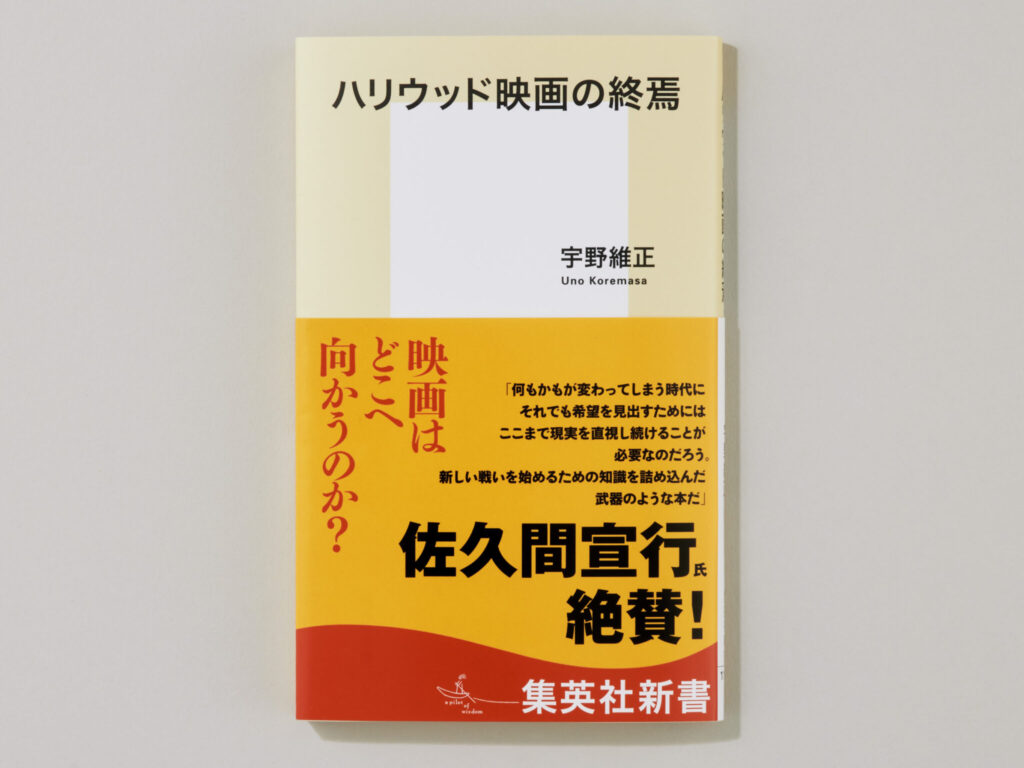

エンターテインメントの中心であったハリウッド映画は、産業として終わりを迎えつつある。そのような状況を、16本の作品批評を通して詳らかにしたのが、『ハリウッド映画の終焉』だ。本書の著者、宇野維正氏と、『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ―コンテンツ消費の現在形』などで知られるライターの稲田豊史氏が対談。前編に引き続き、コンテンツ過多の時代の映画との向き合い方や、批評家の役割までを語り合う。

◆もはや新作は追わなくていい? コンテンツが多すぎる問題

稲田 今、人類にとってコンテンツが多すぎると思うんです。僕、アメコミ映画のMCU(Marvel Cinematic Universe)は一時離脱中で。ほぼ映画だけで展開していた頃は追えていたけど、Disney+で配信が始まった『ワンダヴィジョン』あたりが最後でしたね。以降は主だった映画作品しか観てません。子どもが生まれたこともあって、とにかく時間がない。

宇野 自分も今、どのタイミングで「卒業」しようかなと迷ってるところです。

稲田 こういう職業をしている我々ですら、そうなるんですよね。多すぎて。

宇野 今年からアメリカのゴールデングローブ賞の投票者になったんですが、これまで外野から見ていて気づかされるのは、特にテレビシリーズの賞では極端に同じ作品に賞が集中してることなんですね。そこでずっと思ってきたのは「え? もしかして作品が多すぎて、みんなあまり見てない?」ってことで。投票権を持つ記者でさえそんな感じなんだから、一般の視聴者が追いつけるわけがない。

稲田 実際、無理ですよ。時間的に余裕がある恵まれた一部の人だけが配信のドラマシリーズやアニメを全部観て、TwitterなどのSNSで「あれすごかったね」と賞賛しあってる気がしてならない。

宇野 まあ、余裕がなくても見てる人もいるだろうし、その情熱には頭が下がりますが、そういう時代の処世術の一つとして、まさに稲田さんが本で書かれた「倍速で観る」という方法があるわけですよね。自分は今回の『ハリウッド映画の終焉』の「おわりに」で、禁断の一言、「もう新作を追う必要はない」ということに踏み込んでしまったのですが。

稲田 一理あると思いましたよ。過去の名作のリバイバル上映とか、特定の監督の特集上映に行くのって、シネフィル的な態度に捉えられがちですが、見方を変えれば、“絶対外さないリスト”の作品だけを選び抜いて観る「にわか」的ふるまい、とも言えますし。

宇野 個人の幸福の追求ということでは、映画ファン全体がそこに向かっているように思えてならないんです。ただ、そこには二つの問題があって、一つは「名作」とされるものの価値観が固定化されていないか?ということ。いつまでも『ローマの休日』や『アラビアのロレンス』みたいなクラシックばかりやってても仕方がない。そこに映画批評家や、映画を仕事としている関係者たちにまだやれることが残されていると思うんです。例えば、「英国映画協会」が10年に1度「史上最高の映画ベスト100」を出してますよね。2022年度版で、そのランキングがガラッと変わったじゃないですか。そこで『市民ケーン』でも『めまい』でもなく、シャンタル・アケルマンの『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080』が1位になったというのは、映画史も動いているということです。実際、アケルマンの上映会には、日本でも若い観客が集まるようになってる。そういう働きかけが、特に日本映画においては日本発でもっとあってもいいと思います。

稲田 もう一つの問題というのは?

宇野 それは、まさに稲田さんの『映画を早送りで観る人たち』でも主要なテーマになっていたように、映画はコミュニケーションツールでもあるということです。

稲田 なぜ映画の興行収入が二極化しているかと言えば、「皆が観ている映画」を観たほうが、その話題で盛り上がれる相手の人数が増える。コミュニケーションが捗(はかど)る。いわば「コミュニケーションコスパが高い」と考える人が多いからですよね。

宇野 周りの人と話を合わせるために映画を観るとかって行為に対して、批評家とかはわりと冷ややかにとらえがちですけど、いやいや、「それって映画の重要なファンクションですよ」っていう。そういうことがなくなった時が、本当に映画文化が終焉する時なんだろうなって。

稲田 そういう意味では、「入り口」になる映画も重要ですよね。どんな映画好きだって、ほとんどの人は、若かりし頃その当時にメジャーだった映画から入って映画好きになったはず。それが今だったら、『すずめの戸締まり』や『THE FIRST SLAM DUNK』や『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』であるということ自体、別に間違っていない。ただ『スラダン』や『マリオ』は、これまでの「映画」の枠組みを超えているというか……。宇野さんが『ハリウッド映画の終焉』の中で『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』について言っていたように、「我々はいったい何を観せられているんだ?」と思うような映画が出てきていますよね。『ノー・ウェイ・ホーム』は、今までのシリーズを観ていないと理解できない、観客がメタ認知を楽しむような映画になっているし、『スラダン』や『マリオ』はアトラクションムービー的な楽しまれ方をしている。

宇野 その3本でいうと、最も映画的な興奮がある作品は『スラダン』だと自分は考えているんですけど、じゃあ、どうしてそうなのかってことをもっと言葉にしていかないといけないのかもしれませんね。

◆高齢化、クリエイター信仰、イチャモン批判……映画批評の受難

稲田 『スラダン』もそうでしたし、7月に公開される宮崎駿の『君たちはどう生きるか』もそうですが、最近はマスコミ試写のない日本映画もちょくちょくありますよね。

宇野 その手法についてはいろいろ思うところはあるし、『シン・仮面ライダー』のようにそれが必ずしも興行的な成功に結びつかない例もあるわけですが、ただ、マスコミ試写に行くとどうしても感じるのは業界の高齢化ですよね。自分は映画館でバイトしていたこともあって二十歳そこそこからマスコミ試写に出入りしていて、当時はもちろん最年少でしたが、それから30年経って50代になった今も、作品によっては周りを見渡すといまだに自分が最年少なんじゃないかって思うことがあってびっくりする。

稲田 僕も48歳ですが、よくわかります(笑)。試写室で「自分が一番歳下では?」と思うことは、それほど珍しくありません。

宇野 そう考えると恐ろしくなりますよね。最近はインフルエンサー向けの試写とかもやってますけど、そりゃそうなるよなって。これまでの映画ジャーナリズムの枠組は、もう崩壊前夜ですよね。特に外国映画はポップカルチャーとのつながりも強まってるし、作品の中身自体も変わってきてます。最近だと、ローラ・キヴォロンというフランスの女性監督が撮った『Rodeo ロデオ』という映画があって、それは若い女性が男性のバイカー集団の中に入って延々と違法行為を重ねていくという、2022年のカンヌで「クー・ド・クール・デュ・ジュリー(審査員の心を射抜いた賞)」を受賞した作品なんですけど。試写でその作品を観終わった後、ここにいる高齢の人たちは、この作品の文化的なコンテクストをどれだけわかってるんだろうって思わざるをえない。もちろん、問題は年齢だけじゃないですけど。

稲田 でも、やっぱり論じる側が若くないと論じきれない映画はあると思います。あとは、これまでの映画の枠組みを超えていく映画が出てきている以上、映画というジャンルの「外」の人が映画を論じるほうが実はいいんじゃないか、とも考えます。つまり映画評論やライティングを生業にしていない人が、その人が属する分野・領域での知見や知性をもって映画を語る。

宇野 8年前にリアルサウンド映画部を立ち上げた時、別ジャンルのクリエイターによる映画批評というのをコンセプトの一つにしたんですけど、まずは試写に行ってもらうところから始めないといけないので、実際にはなかなか難しいんですよね。「これって配給会社や宣伝会社の仕事なんじゃないの?」ということまでしなきゃいけなかったりで。

稲田 みんな批評家の揚げ足はとるけど、クリエイターが作品を語ることに関しては寛容ですよね。漫画でも音楽でも。

宇野 それは自分が以前から「関ジャム問題」(関ジャム完全燃SHOW、テレビ朝日系)と呼んでるやつです(笑)。あれってクリエイター以外を排除した上で作品について語る番組ですよね。メディアサイドとしては、それは一つの正解なんでしょうけど、それを批評家をはじめとする書き手サイドが持て囃してどうするんだ?とも思います。自分はあの番組が始まった時、めちゃくちゃ危機感を覚えました。ただ、現在のクリエイターが絶対にやらないことがあって、それは自分と同じジャンルであっても他ジャンルであっても、作品を批判的なスタンスから評することです。昔は違ったんですけどね。

稲田 なるほど。クリエイター信仰とともに、作品を批判する行為は無粋だとする風潮、その二つが手を組んでいるわけですね。それって、この対談の【前編】で話した「推し文化」と表裏一体のものですよね。私たちの好きなクリエイターさんが頑張って作った作品にわざわざイチャモンつけないでください、と。批評はイチャモンではないはずだけど、推している人にとっては、ポジティブな評価以外はイチャモンと映る。批評家・評論家の立つ瀬はますますなくなっていく。

宇野 そういう風潮に異議を唱える上でも、批評家や評論家は「本」を書く必要があるんですよ。「本」になると切り抜きで揚げ足をとられるようなことも途端になくなるし、自分で言うのはカッコ悪いのであまり声高に主張するつもりはないですが、そもそも「本」も一つの作品ですから。

稲田 そうですよね。だから、直近の採算を度外視しても、書き手はなんとしてでも「本」を書いて出版したほうがいい。いやらしい話、単著があるかないかで周囲からの扱いも露骨に変わってきますし。

宇野 そうですね。対談の【前編】で「本は出すだけでは意味がない」みたいなことを言ったばかりですが、撤回します。若い書き手は機会があったら本を出したほうがいい。そしてギャラの交渉もどんどんした方がいい。海の向こうの脚本家ストライキをぼんやりと支持してる場合じゃないです。

◆それでも、一生の仕事にしていくのは映画だと決めている

稲田 映画批評の存在意義みたいな話をしてきましたが、映画専門メディアについてはどう思いますか? 新海誠作品のように広く話題性のある映画は、一般のニュースメディアがどんどん取り上げるじゃないですか。そうなると、映画専門誌や映画専門サイトの存在意義は?

宇野 ヒットする可能性の高い国内のアニメーション作品はマスコミ試写をやらなくなりつつある。ハリウッド映画の大作はネタバレのリークや動画流出の対策もあって公開の数日前にしか試写をやらなくなっている。そもそも、ハリウッド映画の市場としての日本の存在感はどんどん薄れていて、独自取材の機会も極端に減ってきている。そして、雑誌を売るにはジャニーズのタレントを表紙にするしかない。どう考えても、これから先はますます手詰まりですよね。

稲田 映画を宣伝する側としても、映画専門誌や映画専門サイトにいくらインタビューや評論が載っても映画ファンにしか届かない。限定的なお客さんにしかリーチしない。しかも【前編】でお話しした映画ファン向けの「中間の良質作」は、彼らが勝手に情報を取って勝手に観に行ってくれる。だったら限られた宣伝リソースはSNSや一般のニュースサイトに、つまり一般層に向けて割きたい……というのが人情というもの。広告費も然り。映画専門誌、特に即時性が低い紙の媒体は、今後さらに厳しくなると思います。

※編集部注:この対談の後に「キネマ旬報」が月2回刊から月1回刊になることが報じられた

宇野 正直、自分が日常的に接しているのは海外のメディアばかりで、今回の『ハリウッド映画の終焉』の「註」を見れば一目瞭然ですが、註釈元はほぼ英語圏の記事やポッドキャストです。インターネット環境以降の映画批評は、そうなっていくのは必然なんじゃないかと。

稲田 でも、そうなると日本語の映画メディアの存在意義って……。

宇野 この先に期待できることがあるとしたら、自動翻訳の精度や利便性がさらに上がって、言語の壁がなくなることでしょう。実際、自分も韓国や中国の記事は自動翻訳に頼って読んでますしね。逆に言うと、日本映画についてはまだしも、「日本の映画ジャーナリストが書いたハリウッド映画についての文章」に市場価値を持たせるのは大変ですけどね。ただ、少なくとも映画については、そこまで視野を広げてものを書くことを考えたほうがいい段階だと思ってます。YouTubeをやってる理由の一つも、文章よりも言語の壁を超える可能性があるんじゃないかと思ってるからで。

稲田 いわゆる映画ファンとかシネフィルと呼ばれる人たちって、どんなに作品や現在の映画業界を批判的に語っても、最終的には「映画という体験が好き」「銀幕が好き」といった「内」向きのロマンに着地しがちですよね。でも、宇野さんは、それだけではないところに出口を見出そうとしている。映画の「外」に出て行こうとしているし、本全体を通じて、映画を観ていない人にも届くように書かれています。

宇野 雑誌の編集者だった時代からずっと音楽と映画の仕事を並行してやっていて、それぞれの産業構造やメディア環境を客観視できているというのは大きいのかもしれません。ただ、本音を言うと、もう随分前から一生の仕事にしていくのは映画と決めているし、この本を1冊目として、今後は書籍としては映画、もしくはテレビシリーズの本しか書かないつもりです。でも、本のタイトル通り、ハリウッド映画は終わっていく。だから、負けていくものと共に余生を過ごしていく覚悟を決めているという感じですね。

稲田 本の「おわりに」でも、「敗退」という言葉を使っていましたね。

宇野 はい。この本を書きながら頭の中にずっと木霊していたのは「名誉ある敗退」という言葉でした。「ハリウッド映画が終わる」なんて言ったら、きっと怒る人もいるでしょう。でも、終わるものは終わるし、自分だって終わると思いながらも精一杯応援をしてるんです。新型コロナウイルスのパンデミックに入ったばかりの頃、映画界の惨憺たる状況を目の当たりにして、何か自分に貢献できることはないかなと思って、キネ旬の星取(キネマ旬報社の「キネ旬Review」)のレビュアーを始めたのもその一つ。これまで一度も営業なんてしたことないんですが、あれは自分から編集部に連絡して、「やらせてください」ってお願いしたんですよ。

稲田 そうなんですか! 宇野さんが「キネ旬」のレビュアーになったとき、結構びっくりしたんですよ。てっきりキネ旬の編集者が、老舗雑誌に新しい風を入れるために爆弾をぶち込んだのかなと(笑)。

宇野 あのページはオンライン(KINENOTE)でも読めるので、そのリンクを自分のTwitterで拡散したら、もしかしたらちょっとは波風が起こせるかなって。あの時期、本当に映画界全体が凪の状態になっていたじゃないですか。3年やってきて、ちょうど『ハリウッド映画の終焉』の刊行タイミングで担当が終わりましたけど。

稲田 手応えはありましたか?

宇野 いや、失ったものの方が多いですね(苦笑)。でも、作品論じゃ売れないという話を【前編】でしましたが、やりようによっては作品論のニーズはきっとまだあるんですよ。たとえば去年、ドラマプロデューサーの佐野亜裕美さんと、テレビシリーズの『ベター・コール・ソウル』について『BRUTUS』で対談したんですよ。その記事がオンラインでも公開されるとカルチャー部門の年間PV数で1位になって。作品自体の認知度からすると、考えられないような結果が出て。

稲田 それはいいですね。

宇野 きっと『ハリウッド映画の終焉』を読んでくれた人の中には、作品自体についてもっと書いてくれと思う人もいると思うんです。ただ本のかたちで作品論だけをがっつりやっていくには、自分の書き手としての認知度をもっと広げていかなければまだまだ届かないと思っていて。今回、帯の推薦コメントをテレビプロデューサーの佐久間宣行さんにお願いしたのも、それが一番の理由です。

稲田 批評家、監督、役者といった映画の「中の人」に推薦文をお願いすると、どうしても「中の人」に向けた推薦になりますからね。外に届けるための工夫は本当に必要だと思います。

宇野 佐久間さんも佐野さんも、作品の送り手でありながら、本当にたくさんのものを現在進行形の映画やテレビシリーズから敏感にキャッチされている方たちで。今、特に日本で脅かされているのはその前提となる豊かな上映環境や視聴環境そのものなんですよ。海外の優れた映画やテレビシリーズが「わかってる」人同士の合言葉や暗号みたいなものではなく、もっと広い共通言語になるための仕事を、これからもやっていければと思ってます。

(取材・構成:砂田明子 撮影:内藤サトル)

プロフィール

宇野維正(うの これまさ)

映画・音楽ジャーナリスト。1970年、東京生まれ。「キネマ旬報」「装苑」「リアルサウンド」「MOVIE WALKER PRESS」などで連載中。著書に『1998年の宇多田ヒカル』(新潮新書)、『くるりのこと』(くるりとの共著、新潮社)、『小沢健二の帰還』(岩波書店)、『日本代表とMr.Children』(レジーとの共著、ソル・メディア)、『2010s』(田中宗一郎との共著、新潮社)。ゴールデン・グローブ賞インターナショナル・ボーター(国際投票者)。

稲田 豊史(いなだ とよし)

1974年愛知県生まれ。ライター、コラムニスト、編集者。横浜国立大学経済学部卒業後、映画配給会社のギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ)に入社。その後、キネマ旬報社でDVD業界誌の編集長、書籍編集者を経て2013年に独立。著書に『セーラームーン世代の社会論』(すばる舎リンケージ)、『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』(PLANETS)、『ぼくたちの離婚』(角川新書)、『「こち亀」社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)、『オトメゴコロスタディーズ フィクションから学ぶ現代女子事情』(サイゾー)、『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)、『こわされた夫婦 ルポ ぼくたちの離婚』(清談社Publico)がある。

宇野維正×稲田豊史

宇野維正×稲田豊史

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり