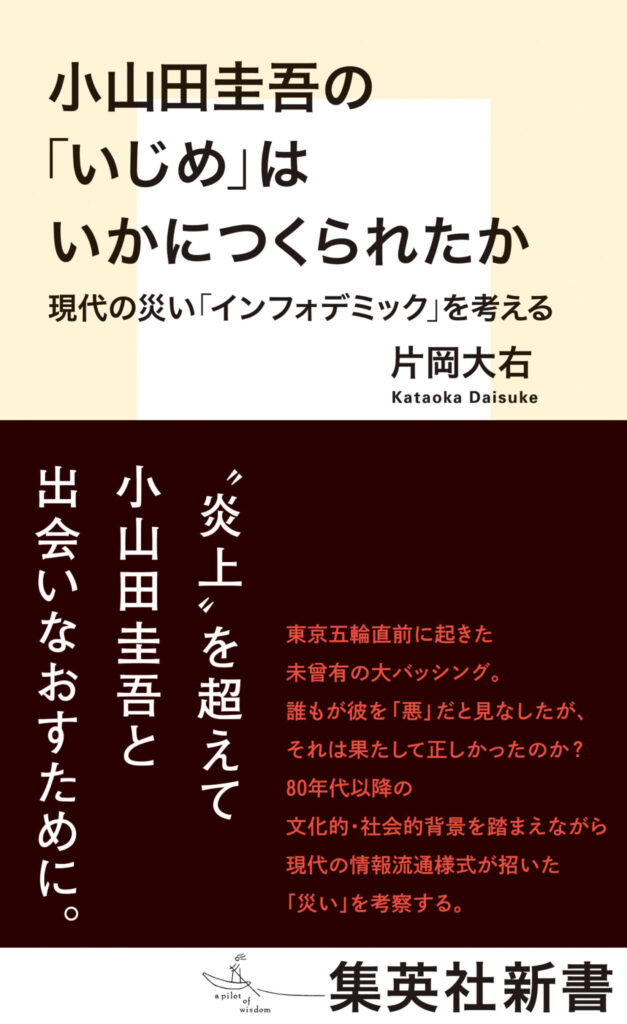

“炎上”を超えて、小山田圭吾と出会いなおすために。 『小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられたか』刊行記念イベントレポート

竹島ルイ(たけしま・るい)

竹島ルイ(たけしま・るい)次にテーマは、本書の第3章、第4章で論じた「いじめ問題」へ。片岡さんは、本書の準備中に刊行された重要な教育社会学の書、『囚われのいじめ問題』(北澤毅・間山広朗編、岩波書店)に言及しつつ、1980年代以降に形成された現代のいじめ観の功罪を指摘。「いじめ」とされる現象の中には、真摯に対処すべき重大なものもある一方で、深刻に取り扱うよりもやり過ごしたほうがよいかもしれない軽微なものもある。それを一緒くたに「いじめ」と括ってしまうことに付きまとう危うさを論じた。

小山田圭吾は、学校生活の中で障害のある生徒たちと触れ合ってきた。無邪気な好奇心に駆られた関わりの中には、今日から振り返るなら「いじめ」と呼ばざるをえない振る舞いもあった。それでも、多くの生徒が障害のある生徒とそれほど深い関わりを持とうとしなかった中で、小山田圭吾は少なくとも彼らの一部とは友人と言える関係を結ぶことができた。その意味で、小山田圭吾は実は、彼が通っていた和光学園の教育方針をそれなりに正しく享受した生徒たちの一人ではなかったか。「いじめ」問題の両義性を今回の事件は指し示してくれたのではないか、と片岡さんは論を進める。

石田さんは「被害者が加害者になることも、加害者が被害者になることもあり得る。自分の加害性に目を向ける必要がある」と力説。沈黙をもっていじめを不可侵にしてしまうのは問題であり、その加害性については外部(他者)からではなく、本人の内から湧き上がってくることを望むと語った。

kobeniさんは「『いじめ』という括り方は冷静な議論を不可能にする」と指摘。かつて傷を負った人たちが、「いじめ」というワードに反応し、自分をいじめた相手への憎しみを、代わりに小山田圭吾にぶつけている側面があるのではないか。だが人と人との間にあった関係はすべて、細かく異なるものだ。自分の経験だけに照らし合わせて「きっと、こうだったに違いない」と簡単に想像できるものではない。すべて個別の問題として捉えるべきだ、と論じた。

続けてkobeniさんは、「普通に仕事をしていたら、ある日突然『罪人だ』ということになり、すべての仕事を失う。今はそれが、誰にでも起きうる社会。罰せられるようなことをしたならば、『その時に』『然るべき方法で』罰を受けるべきではないか」と語り、“首謀者不在の行き過ぎた制裁”に警鐘を鳴らす。そして、本問題を記事にした毎日新聞の記者を批判するにあたり、自分自身も同じようなことをしてはいないか?と省みて、「批判の方法」を、適切なものにしようと思い直したのだという。

最後に石田さんは、白黒つけることでスッキリするかもしれないが、不安定さを受け入れることが重要だと論じ、今回の問題が自分自身を省みる良い機会になったと語った。

撮影/森モーリー鷹博

プロフィール

ポップカルチャー系ライター。2001年より、WEBマガジン「POP MASTER」(https://popmaster.jp/)を運営。映画や音楽などを中心に、リアルサウンド、CINEMORE、otocoto、フィルマガ、cinemas PLUS、PINTSCOPEなどの媒体に寄稿している。

“炎上”を超えて、小山田圭吾と出会いなおすために。 『小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられたか』刊行記念イベントレポート

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり