更生は一人ではできない

古田 ご遺族の心情を考えると、やりきれない気持ちになりますね。ただ、藤井さんが『贖罪』の中で対話をしている水原氏の場合は、その受刑者とは異なりますよね。

藤井 そうなんです。水原の場合は、確実に刑務所の中で変わっていっている。私が水原と手紙をやりとりする中で、非常に印象に残った言葉に「やっぱり更生は一人ではできません」というのがあったのですね。

一般的に、刑務所というのは、多数の受刑者が同じ場所に収容されているわけです。大きい刑務所なら、1,500人くらいいるところもあります。それで水原も、機会があるときに、他の受刑者――水原は同囚と呼んでいます─―に自分の罪とどう向き合っているかを尋ねるのですが、ほとんどの受刑者は、そんなことには自分は関心が無いと。それに、事件のことは時間の経過とともに、どんどん忘れてしまっている受刑者が多いというのですね。

ほとんどの受刑者にとっては、刑期を務め上げることが、イコール贖罪になっている。そのことに、水原は納得がいかないわけです。

そうした環境の中で、水原にとって更生というか、変わっていくために一番必要だったものが、話す相手でした。古田さんがおっしゃったように、人間というものは、一人ではやっぱり言葉を得ることができない。最初はやはり、読書を通じて語彙を得ることが必要です。ですが、それを内に留めておくのではなく、誰かに話してみて、反論されたり、他人の意見も聞いてみるといったプロセスが必要なんだと思います。つまり己が耕されること。

私が今回、この『贖罪』という本を書いていく中で一番気づいたことは、やっぱり、更生とか贖罪というものは、一人ではできない、ということです。被害者や被害者遺族へのサポートのほうが優先順位が高いのは当たり前ですが、加害者を「模範囚」にしておくだけでは反省にはつながらないと思いました。

修復的司法は可能か

藤井 少し、古田さんの『謝罪論』についてもお話できればと思います。『謝罪論』を読んでいて、まず注目したのが、修復的司法を提唱した、ハワード・ゼアについて、かなりページを割いておられます。

ゼアの主著である、『修復的司法とは何か』の邦訳が出たのが、2003年ですね。当時、日本では、犯罪被害者や、その遺族の人権が十分に守られていないことが問題になっていて、2000年にようやく「全国犯罪被害者の会」が結成された頃でした。

神戸の連続児童殺傷事件や、光市の母子殺人事件など、凶悪な事件がマスコミで大々的に報道される中で、少年法や刑事訴訟法の厳罰化についても議論されていました。そうした凶悪事件を取材する中で、私は更生も大事だがどちらかと言えば、厳罰化を支持する立場で発言していました。

当然、そうした少年法の厳罰化に反対の立場の人々もいました。そうした人々の、カウンター的な理論的な支柱の一つになっていたのが、ハワード・ゼアの『修復的司法とは何か』だったと私はとらえていました。

私ももちろん、ゼアの『修復的司法とは何か』を手に取って、読んでみたわけです。そうすると、内容的にはなかなか素晴らしいことが書いてあるし、実践することが可能なら、試してみる価値はあると思いました。そうして、ゼアの『修復的司法とは何か』を実践するような弁護士や研究者も出てきたので、私も取材をしてみることにしました。

当時、私が取材をしていた例では、出所してきた加害者に対して、被害者や被害者遺族が、弁護士をメディエーター(仲介者)に立てて、加害者に対して連絡をするというものでした。メディエーターを介して、賠償についてなど、いろいろな対話をするのですが、それらの実践の中心を担っていた弁護士が公の場で言った言葉が、今でも耳に残っています。本音だったと思います。

「修復的司法というのは、やってみる価値はあるけれど、殺人や強姦といった、重罪犯については、適用はできません」

ですから、修復的司法と聞くと、言葉の響きは美しいけれど、実践することはなかなか難しい。いや、凶悪な故意犯については、不可能だと僕は思います。

古田 そもそも、重罪犯の場合は、対面することすら難しくなるでしょうね。

藤井 取材を続けていく中で、私も被害者遺族と、加害者が話しあう場面に立ち会わせてもらったことがありました。場所は、メディエーターである弁護士の事務所の会議室だったのですが、途中で、加害者、被害者双方の弁護士が、全員退出してしまう場面に出くわしました。それで、加害者と被害者だけが、ぽつんと会議室に取り残されちゃった。それを見たときに、メディエーターの感覚を疑いました。「修復的司法」っていう理念は立派だけど、違和感を感じてしまった。被害者遺族の恐怖をわかっていないのではないかと。

古田 まず、前提としておさえておくべきなのは、ゼア以降、修復的司法の理論や実践は非常に多様なものに分化していて、一括りにはできないということです。この点については『謝罪論』でも強調していますが、そのうえでゼアの議論に限定して言うと、一つ重要なポイントがあると思います。それは、やはり赦しというのはある種の「訪れ」として捉えられる、という点です。そして、その「訪れ」の典型的な一つの在り方として、「神が赦す」というものがある。この「神が赦す」という思考に至るためには、それこそキリスト教という土壌が必要で、そうした宗教的な土壌を抜きにしてゼアの提唱するたぐいの修復的司法が可能かどうかというのは、慎重によく考えるべき問題だと思います。

藤井 おっしゃる通りで、欧米ではたまに修復的司法をモチーフにした映画がつくられますが、最近では『対峙』(2010)というアメリカ映画を観ました。学校での銃乱射事件の加害者少年の両親と、被害者の両親が向かい合う実話をもとにしたものですが、面会場所が教会の一室で、メディエーターは同席しません。部屋の壁には十字架がかけてあり、その下で言葉を交わし合う。四人は信者ですが、被害者と加害者の両親の思いはばらばらです。ただ、「神が赦してくださらない・赦してくださる」などという意味の言葉がよく出てきます。

そういった宗教的共通基盤が無いと、被害者も加害者のほうも修復的司法に参加しようとするモチベーションが芽生えないと私は思うのです。

日本での実践ではメディエーターである弁護士が加害者を探すのですが、つかまらないことが多い。精神を病んで入院しているとか、どこかに逃亡して行方不明になっていたり、加害者が自殺したケースもありました。

私が最初に取材をしていたのは主に少年犯罪ですから、重篤な犯罪でも、刑期自体はとても短いものが多かった。犯罪に手を染めるくらいですから、もともと荒んだ環境で生活してきたケースが少なくない。親が子育てというか、罪を犯した我が子と対話できる環境にない放棄状態も多かった。出所してきてからも、サポートする人間がいない。そうした中で再犯に手を染めていくケースも珍しくありません。被害者遺族の呼びかけを無視する者が大半ですが、謝罪をしろといっても、そもそも、何をしたらいいのかわからない加害者も多いのです。

アーレントの言葉

藤井 古田さんにお会いしたら、ぜひ質問をしたかったのですが、『謝罪論』の中で、ハンナ・アーレントの「赦しと罰は、介入がなければ際限なく続く何かを終わらせようとする点で共通している」という言葉を引用されていますよね。このアーレントの言葉に、私はハッとして、赦しも謝罪も、ある種のピリオドを打つ、という行為なんだなとアーレントはとらえているのかと。

古田 そうですね。ただ、何らかの行為によってピリオドを打つことが可能であると解釈してしまうのは危険かな、という気はしますね。それこそ殺人なんて、もうまさに取り返しが付かない行為なわけです。ですから、償うとか贖うといっても、少なくとも文字通りの意味ではそもそも不可能なんです。

藤井 応報論的な日本の刑事司法では、「罰を受けること=償い」だと理解されているわけですよね。そして、世間の人々も、ほとんどがそう考えている。だから、受刑者たちの大半も、「刑に服すること=償い」だと勘違いしてしまっているわけです。そこに、問題があるのではないか。

古田 それは私も同感です。今回、『贖罪』を読んで感じたのは、償いというのは基本的に継続性を必要とするものだということです。このように言うと、「一生かけて償います」といった、紋切り型の表現に陥ってしまう危険性はあるのですが、それでも、とりわけ殺人の加害者にとって贖罪は、一生というスパンでやらなければならないものだと思います。

そこでじゃあ、何をやるのか? もちろん、これをやればどんなケースでも贖罪や謝罪になりますと言えるような、いわば万能の行為みたいなものはありません。ただ、謝罪をするにも、何というか、ある種の「謝罪ができる状態」になることが、まずもって重要だということは言えると思います。

今回の水原氏のケースで言えば、被害者やその遺族が納得できるような謝罪をするには、まず自分がどれほどのことをしてしまったのかを理解することが、第一に必要になるでしょう。「自分は一体どれほどのことをしでかしてしまったのか」、「何が自分をそうさせたのか」、「被害者とその遺族から、何を奪ってしまったのか」。これらのことを受刑者が理解できない以上、本当の反省はできません。そういうものをちゃんと理解していくことが、謝罪への道の第一歩だと思います。(後編に続く)

構成/星飛雄馬

撮影/甲斐啓二郎

プロフィール

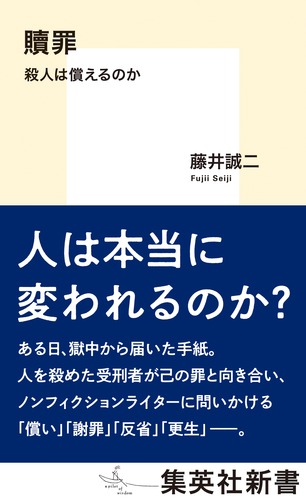

藤井誠二 (ふじい・せいじ)

1965年愛知県生まれ。ノンフィクションライター。少年犯罪について長年にわたって取材・執筆活動をしている。著書に『人を殺してみたかった―愛知県豊川市主婦殺人事件』『少年に奪われた人生―犯罪被害者遺族の闘い』『殺された側の論理―犯罪被害者遺族が望む「罰」と「権利」』『黙秘の壁―名古屋・漫画喫茶女性従業員はなぜ死んだのか』、共著に『死刑のある国ニッポン』(森達也との対談)など多数。

古田徹也(ふるた・てつや)

1979年熊本県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。東京大学文学部卒業、同大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。新潟大学教育学部准教授、専修大学文学部准教授を経て、現職。専攻は、哲学・倫理学。『言葉の魂の哲学』で第41回サントリー学芸賞受賞。その他の著書に、『それは私がしたことなのか』『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』『不道徳的倫理学講義』『はじめてのウィトゲンシュタイン』『いつもの言葉を哲学する』『このゲームにはゴールがない』『謝罪論』など。訳書に、ウィトゲンシュタイン『ラスト・ライティングス』など。

古田徹也×藤井誠二

古田徹也×藤井誠二

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり