少年犯罪や犯罪被害者遺族等を取材してきたノンフィクションライターのもとへ、ある日、見知らぬ人物から手紙が届きました。

それは何の罪もない人の命を奪った、長期受刑者からの手紙でした。

加害者は己の罪と向き合い、問いを投げかけます。「償い」「謝罪」「反省」「更生」「贖罪」--。

著者の応答からは、現在の裁判・法制度の問題点も浮かび上がります。

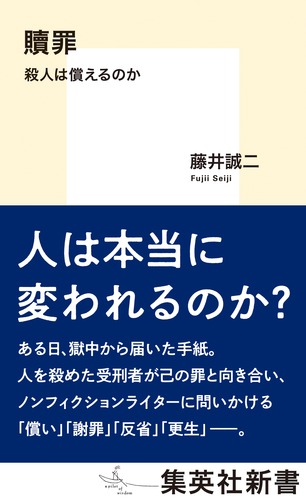

さまざまな矛盾と答えのない問いの狭間で、「贖罪」をめぐって二人が考え続けた記録が、『贖罪 殺人は償えるのか』(集英社新書)です。

本書の刊行を記念し、著者の藤井誠二さん、ゲストに哲学・倫理学がご専門の古田徹也さんをお招きした対談を企画しました。

昨年9月刊『謝罪論 謝るとは何をすることなのか』において、謝罪という行為の全体像に迫った古田さんにとっては、殺人という罪を犯した者の「贖罪」はどのように捉えることができるのか。

決して許されぬ罪を背負った者が「罪を償う」ことについて、二人が真摯に語り合います。

※2024年8月26日、本屋B&Bで行われたイベントを採録したものです。

謝罪が持つ根源的な難しさ

古田 藤井さんの新刊、とても興味深く拝読しました。私と藤井さんは今日が初対面で、これまで面識は無かったのですが、本を読んでみて、どうして今日、このような対談の場にお声がけいただけたのか、よく分かりました。

私も昨年、『謝罪論』(柏書房)という、「謝ること」をテーマとした本を出版したのですが、その中で扱った部分や、あるいは、深追いできなかった部分が、この『贖罪』という本に書かれている気がしたのですね。

この本のなかで、水原氏からの手紙の一部が紹介された後、「この水原の思考は社会で共有されなければならない」(206頁)と藤井さんは書かれていますよね。私は、この本に書かれている内容自体がまず、いまの社会で共有されないといけない、と強く感じました。

そう感じたのには、いくつか理由があります。例えば犯罪者が謝罪文を書いて、それを被害者の遺族が受け取ったり、開封したりすることそのものが、裁判に影響を与えるという話。謝罪文を書くことが、加害者にとって、裁判を有利に進める材料になってしまうことがある。

藤井 はい。ただ、そうした疑念はあるものの、被害者遺族は加害者から謝罪文が来ないと、「反省する気持ちがないのか?」と思ってしまう面もあるんです。基本的に被害者は、事件直後に加害者から出されるステレオタイプの謝罪の言葉を信じることができるはずがない。空虚に感じられるだけです。

古田 そういった謝罪というものが持つ、根本的な難しさが、この本には書かれていると感じました。それから、この本を読むことによって、刑務所などの仕組みが分かるのも興味深い。受刑者の読書環境。彼らが読むことのできる本のほとんどが官本であること。それから、犯罪被害者等給付金の少なさや、民事裁判で賠償金が確定しても、それがほとんど被害者遺族に支払われないこと。

そうしたことが、『贖罪』の中には書かれているのですが、これらの情報は、実際に犯罪を犯したり、犯罪に巻き込まれるまでは、私たちには縁が無く、知らないことだらけです。でも、そうなる可能性が誰にでもある以上、知っておくべき情報、価値のある情報です。

読むことと書くことの力

古田 ただ、それ以上に私がすごく感銘を受けたのが、人間にとって「書く」ということの重要性ですね。藤井さんと手紙を交わすことによって、この水原氏という受刑者がどんどん変わっていく。これは非常に示唆に富んでいます。

藤井 最初水原と手紙を交換するようになった頃、彼が何の本を読んで、自らを省みるようになったか、知りたかったのです。でも結局、何か彼に決定的な影響を与えた一冊というのは無かった。刑務所にある官本には、私の本も含めて犯罪被害者について書かれた本や、いわゆる自己啓発書など、多種多様なものがあるのですね。水原は、そういったものを、特にジャンルを問わず、片っ端から読破していった。とくに被害者遺族の言葉に集中的に触れていって咀嚼をするようになった。そうしたプロセスの中で、彼は自分自身の「語彙」を獲得していったのです。

古田 なるほど。

藤井 私は、「人は変われるのか」ということに強い関心があり、長年テーマとして追求しているのですが、水原にとっては、まずはこの読書というインプットの作業が大きかった。

その後、僕と手紙をやり取りするというアウトプットの作業があり、水原自身の考えも深化していくわけですが、そうやってアウトプットするためにも、まずは読書といった形でインプットをし、語彙を獲得することが必要だったわけです。

水原の来歴を考えると、彼は元々、半グレだったわけです。それも一番下っ端のオレオレ詐欺みたいな犯罪の「出し子」です。現役の不良だった頃、水原は本なんか読んだことは無いわけです。それが刑務所の中で、生まれて初めて片っ端から本を読んでいった。ジャンルを問わず、乱読でね。そうした中で、私の書いた犯罪被害者遺族についてのノンフィクションを読んで、出版社経由で手紙を送ってきたのです。

古田 本の中でも、「古今東西の本を読み、語彙を得ることが、ここまで思考の深度と関係するのかということを発見した者の喜びが行間から感じられた」(31頁)と藤井さんは書いてらっしゃいますね。

何か特定の本を一冊読んだから、回心のようなことが起こるわけではない。いろいろなジャンルの本を読んでいって、その蓄積がある閾値に達したところで、心の変化が起こる。

そして、読書というインプットだけではなく、藤井さんとの手紙のやり取りというアウトプットがそこに伴う。しかも、今回はその手紙のやり取りが電子メールではなかったということが、重要なポイントだと私は思います。

手紙だと、メールと違ってやり取りに時間がかかるから、その間にも本を読むだろうし、そこでさらに思考が深まる可能性がある。それに、手書きで書く上に、刑務所ですから一度に送れる量の制限もある。ですから、おのずと推敲も必要になります。

手紙を書くことによって、言葉が自然と彫琢(ちょうたく)されていく。そうやって推敲を重ねて文章を書くという行為は、本を書くという行為に通じるところがあります。私たちは書くという行為を通じて、自分の気持ちや考え、自分はどういう人間か、といったことをはじめて発見できるということがあるのですね。

水原氏の言葉として、「書くということでは『言葉』を用い、思考をするということなので、書いている最中にも新たな気づきを得ます」(103頁)とあります。このことを発見するって、かなり大きなことだと思うんです。例えば私が本を書く理由というのも、ほとんどこれと同じようなものです。最初に頭の中で構想していたはずものが、実際書き始めてみると、どんどん更新され、変化していく。その変化や発見を得るために書いている部分が大きい。ウィトゲンシュタインという哲学者は、「ひとは書くときには、手で考えているのだ」という意味のことを言っているのですが、まさにその通りだといつも感じています。

プロフィール

藤井誠二 (ふじい・せいじ)

1965年愛知県生まれ。ノンフィクションライター。少年犯罪について長年にわたって取材・執筆活動をしている。著書に『人を殺してみたかった―愛知県豊川市主婦殺人事件』『少年に奪われた人生―犯罪被害者遺族の闘い』『殺された側の論理―犯罪被害者遺族が望む「罰」と「権利」』『黙秘の壁―名古屋・漫画喫茶女性従業員はなぜ死んだのか』、共著に『死刑のある国ニッポン』(森達也との対談)など多数。

古田徹也(ふるた・てつや)

1979年熊本県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。東京大学文学部卒業、同大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。新潟大学教育学部准教授、専修大学文学部准教授を経て、現職。専攻は、哲学・倫理学。『言葉の魂の哲学』で第41回サントリー学芸賞受賞。その他の著書に、『それは私がしたことなのか』『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』『不道徳的倫理学講義』『はじめてのウィトゲンシュタイン』『いつもの言葉を哲学する』『このゲームにはゴールがない』『謝罪論』など。訳書に、ウィトゲンシュタイン『ラスト・ライティングス』など。

古田徹也×藤井誠二

古田徹也×藤井誠二

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり