「謝罪」という行為の枠を広げて考える

藤井 それでは、会場からの質問にも、少しお答えしていきましょうか。

質問者A 今日のお話の中で、加害者が贖罪をするには、まず自分が犯した罪についての理解が大前提、という指摘があったかと思います。そこで自分がちょっと引っかかったのが、そこには、人間というのは何かしらそういう行為を犯したとしても、理解できるものだ、という前提があるのかなと。

自分のイメージだと、水原のような短絡的な犯行を引き起こすような粗暴犯は、たぶん、自分でも何をやっているのかということを、よく理解していないのではないかと思います。もっと言うなら、今の刑法というものも、我々に近代的理性が備わっているという前提で出来ているわけですよね。

ただ、現実には、「本当にこの人には理性なんて備わっているんだろうか?」と思わせるような粗暴犯や、凶悪犯がいる。そのあたりのずれみたいなものが、今日のお話にあった、加害者による罪の理解とか、被害者への謝罪は可能なのかという話に、関わってくるような気がするのですが。

古田 おっしゃるとおりで、極めて重要なご指摘だと思います。加害者が犯罪を犯すときに、自分をちゃんとコントロールしていて、その前提に基づいて動機を説明し、犯行に至った経緯を裁判で語ったとしても、それはかなりの程度、フィクショナルな回顧の仕方ですよね。言い換えるなら、後付けの合理化みたいなものになっている場合が多い。

でも、『贖罪』の中の水原氏は、そうしたことはしていない。後付けの合理化をしないので、分かりやすいストーリーに落とし込んでいませんね。ですから、水原氏にとって、自分が被害者から奪ってしまったものについて考え続けるのは、必ずしも近代的な意味での合理化をすることじゃなくて、自分を変容させることになっていると思う。

水原氏は、過去の自分を理解するというよりも、むしろ自分が変わることによって、ある意味では償うことが可能であるような自分になっているのだと思います。つまり、彼が行なおうとしているのは、償いのスタートラインに立つためというか、第一歩を踏み出すために、自分自身を変えることであり、それが彼にとってまさに「自分に向き合う」ことであるように、私には映ります。

藤井 そうですね。私の印象では、水原は自分の罪を理解しかけている、という段階に思えます。基本的に今の矯正政策というのは、模範的に受刑生活を送っていれば人間は自分のやったことを理解できるもんだという前提で、設計されてますよね。

古田 理解していなかったら、責任がないってことになりかねないですからね。

藤井 そうなんですよね。そうなってくると、また議論が刑法39条のほうにいってしまう。被害者遺族のほうは、加害者は自分の罪の重さを理解なんかできるわけない、というふうに思ってる人のほうが多いような気がします。殺意を持って計画性を持って実行したり、その場の激情にかられて人を殺めたりする等の「故殺」の場合なんかは、やっぱり加害者には、そもそも物事を理解できる自我なんてないというふうに思っています。

最近取材した被害者遺族の方に、先ほど話に出た、心情等伝達制度がスタートする前から保護観察所や刑務所と交渉して、保護観察官や矯正管区の担当者、刑務官と対話して、自分の事件の加害者について説明したり、刑事裁判でこんな不適切な態度や発言をしていたと伝え続けた人がいます。その方の努力によって特例的に法務省(矯正局や保護局)が措置をとったといっていいでしょう。ですが、その方は加害者とコミュニケーションをしようとしているわけではなくて、刑務所のスタッフなど仮釈放を認めるかどうかを決める人たちに、自分の気持ちを分かってほしいという趣旨で、ある種、超法規的に出向いて10年も出向いていったのです。今回の心情伝達等制度の礎になっていることはまちがいありません。

その方は、加害者が自分のやったことを理解するなんて、はなから期待していないのです。裁判で加害者を観ていて「謝罪」ができるはずがない、と怒りと諦めの気持ちを持ったからこそ、そして少年だから刑期も短いということもあり、そういう行動に出られたのです。だからこそせめて、周りの人に理解してもらおう、という発想になった。そこは本当に難しいところで、結論めいたことは言うことができなくて、もし仮に水原のような人間がいたとしても、被害者の心に少しでも届くような「謝罪」につながるかどうかわからない。いろいろな人が加害者に考えるきっかけなりを働きかけていかないと、人は変わっていけないのではないかと思います。

質問者B 今日のお話を聞いて、被害者の方の中には、自分の生きる力を取り戻すために、加害者に会ってみたい、という人もいるのではないか、と思いました。加害者が主体で謝罪をするというのではなくて、被害者の方が力を取り戻していく道のりの中で、それがすごく大事な意味を持つのではないか。

被害者の方は、治療を受けていたり、支援者が周囲にいたりして、色々事件を克服するための努力をされていると思うのですが、様々なことに取り組んでも、加害者に対する根本的な怒りは、中々解消されないと思うのですね。だから、加害者が別に改心していなくても、直接会って、怒りをぶつけるとか、色々疑問に思っていることを質問するとかって、結構、大事なことなんじゃないかと思いました。

藤井 とても大切なご指摘だと思います。被害者は、今後一生、犯罪被害のトラウマを抱えて生きていかなくてはならないわけです。ですから、加害者から仮にかたちだけの謝罪をされても、それは一つの区切りにはなるかもしれませんけど、被害者の抱えている苦しみ、過酷さは変わらないわけです。

ですから、犯罪被害者の方たちは、1990年代後半から自分たちの力で、自助グループを作っていきました。そうして、同じ苦しみを被害者同士でなるべく共有して、分かち合うということに取り組んできた。

一方、加害者は刑務所や少年院の中にいるから、三度三度の飯が自動で出てきます。加害者の方にばかり国はお金を使って、という批判は昔からあったんです。でも、そう言っていても何も変わらないから、被害者の側は自力で協力しあい、エンパワーメントしてきました。

今、質問者の方が言ってくださったように、順番で言えば、明らかに加害者より被害者のほうが大事です。ですからまず、そちらのケアを優先するのが絶対条件ですが、それはそれとして、「謝罪」という観点から見て、加害者に今までとは違ったアプローチができないか、というのが今回の本で提案したかったことの一つです。

古田 私も質問者の方のご指摘は鋭いものだと思います。今回の藤井さんとの対談では、「謝罪」という行為が持つ意味についてもいろいろ議論してきたのですが、確かに犯罪被害者の救済という観点から見ると、謝罪というものが、何か積極的な役割を果たすようなケースは、意外と少ないかもしれません。

ただ、場合によっては、それなりの役割を果たすケースもあるでしょう。例えば、被害者が加害者に怒りをぶつけるということでいえば、土下座という方法がありますよね。これは『謝罪論』でも取り上げた例ですが、『半沢直樹』というドラマのなかで、被害者が加害者に土下座を強要するシーンがあります。それによって、被害者の怒りや義憤が多少なりとも鎮まる効果があるかもしれない。ある種の復讐が果たされて、留飲が下がるかもしれない。ただ、これは人によりけり、状況によりけりです。かえって、空しさに苦しむことになるかもしれない。

もちろん、加害者が被害者に出来ることは土下座だけではありません。その具体的な中身については、『謝罪論』の中でかなり詳しく取り上げました。例えば、被害者が知りたいと思っている情報を開示する、真実を語る、といったことですね。

それから、場合によっては、被害者が自分を責めてしまうケースもありますよね。そんなときに加害者が、悪いのはあくまでも自分であるということを認め、被害者にちゃんと伝える。それによって、被害者の尊厳や自尊心が回復される場合もあると思います。

謝罪というのは何であれ推奨されるべき行為であるとか、加害者は皆謝罪をするべきだとか、もしくは被害者は謝罪を受け入れろ、という話ではまったくありません。謝罪は万能ではないし、場合によっては暴力的な行為にもなり得るわけです。ただ、「謝罪」という行為を通して加害者が被害者にできることも、確かにいろいろとあると思います。

プロフィール

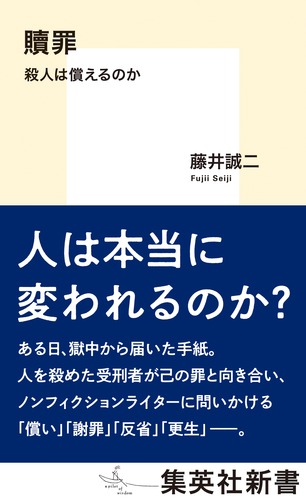

藤井誠二 (ふじい・せいじ)

1965年愛知県生まれ。ノンフィクションライター。少年犯罪について長年にわたって取材・執筆活動をしている。著書に『人を殺してみたかった―愛知県豊川市主婦殺人事件』『少年に奪われた人生―犯罪被害者遺族の闘い』『殺された側の論理―犯罪被害者遺族が望む「罰」と「権利」』『黙秘の壁―名古屋・漫画喫茶女性従業員はなぜ死んだのか』、共著に『死刑のある国ニッポン』(森達也との対談)など多数。

古田徹也(ふるた・てつや)

1979年熊本県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。東京大学文学部卒業、同大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。新潟大学教育学部准教授、専修大学文学部准教授を経て、現職。専攻は、哲学・倫理学。『言葉の魂の哲学』で第41回サントリー学芸賞受賞。その他の著書に、『それは私がしたことなのか』『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』『不道徳的倫理学講義』『はじめてのウィトゲンシュタイン』『いつもの言葉を哲学する』『このゲームにはゴールがない』『謝罪論』など。訳書に、ウィトゲンシュタイン『ラスト・ライティングス』など。

古田徹也×藤井誠二

古田徹也×藤井誠二

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり