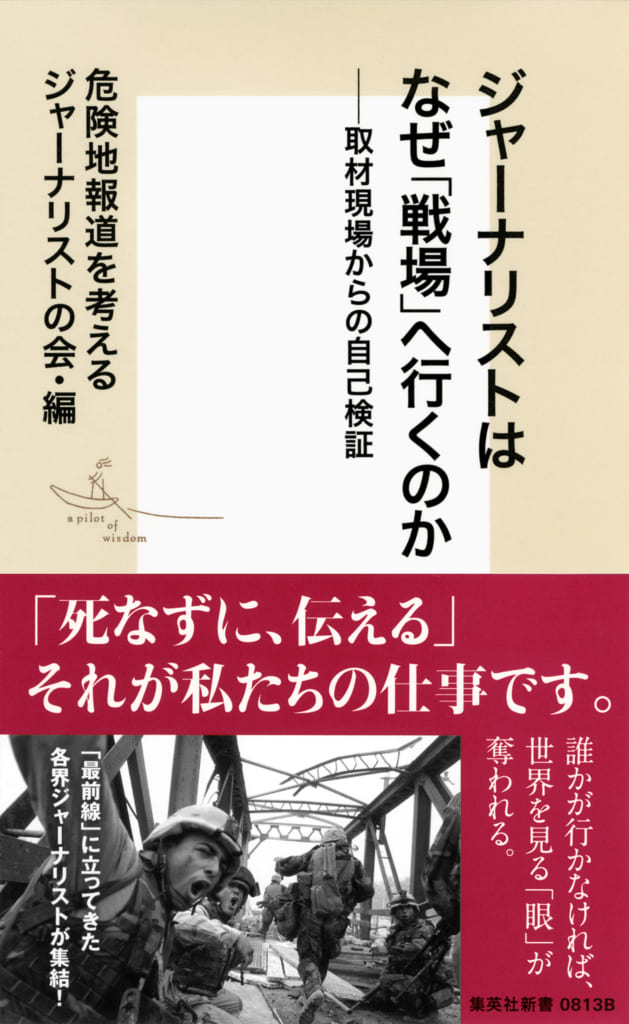

「死なずに、伝える」

新書『ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか―取材現場からの自己検証』は、安田が拘束されてちょうど半年後の15年12月22日に刊行された。当時、安田が無事解放されることを期待して、校了ギリギリの11月中旬まで、私たちは彼の執筆ページを空けて待っていた。

結局、彼は11人目の執筆者には加われなかったが、編集会議中に彼が話していた、「取材現場での失敗ギリギリのところでの体験談が面白いのでは」に即するなら、彼自身が「究極の失敗ギリギリ」の局面から奇跡的に生還したことになる。

そして、いま振り返ると、帯に書かれた以下の一文は、まさに安田のことを示しているのではないか。≪「死なずに、伝える」。それが私たちの仕事です≫。

安田がシリアで当初思い描いていた取材や撮影は、3年4カ月の間にはできなかったかもしれない。映像や写真も撮ることができなかった。だが、それ以上に、彼の眼と耳と、そして何よりも彼の全身の隅々の奥底にまで刻まれた、一つ一つの暴力や痛みや絶望や傷跡や執念が、今回の取材の結晶だと思う。

シリア内戦の「サバイバー」となった安田の生存体験を基に、私たちは今後の紛争・戦争取材の教訓を得るだろう。そして、紛争・戦争取材の必要性と意義を、ポジティブな意味であらためて日本社会に問い直すことにもつながると、私は信じている。

現在の国際情勢を見ると、中東だけではなく、そして、ジャーナリストだけではなく、邦人の拘束・人質事件が再び起きるかもしれない。その時に、当事者は何ができるか、日本政府はどんな対応をすべきか、周りの友人・知人は何をすべきか、企業の駐在員の場合は、NGOスタッフの場合は、旅行者の場合は……。もちろん、様々なケースが考えられ、拘束組織の実態や要求によっても対応は全て異なる。「マニュアル」は無い。

しかし、最低限の対処方法や、共有できる情報や方針もあるだろう。今回は、安田の驚異的な精神力と忍耐力がもたらした生還だった。だが、もし彼ではなく、別のジャーナリストだったなら、もし本人からSOSが発信されていたら、もし拘束組織が人質をISに売り渡していたら……。安田のように生還できなかったかもしれない。

安田純平が自らの身体と経験から得た「教訓」と共に、それと周囲の対応を照らし合わせつつ、当事者が、周りの者が、日本政府が、その時点で取り得るベストの選択と判断はどのようなものだったか。その議論と検討が、拘束や人質事件が再び起きた時に「最悪の事態」を避けられるかもしれない指針となることを願う。

現在、安田の記者会見やインタビューでの、“内なる言葉”がメディアで盛んに報じられている。一方、外からは「自己責任論」なる非難やバッシングも飛び交っている。今後は、安田との直接対話や周囲との議論を通じて、彼の内面と外をつなぐ試みから、新しい価値観や意味や問いかけが生まれるのではないか。そして、世界で起きている紛争や戦争に対する関心にもつながるのではないか。そんなことを私は期待している。(本文敬称略)

プロフィール

綿井健陽(わたい・たけはる)

1971年大阪府生まれ。映像ジャーナリスト・映画監督。 日本大学芸術学部放送学科卒業後、98年からフリージャーナリスト集団「アジアプレス・インターナショナル」に参加。これまでに、スリランカ民族紛争、スーダン飢餓、東ティモール独立紛争、米国同時多発テロ事件後のアフガニスタン、イスラエルのレバノン攻撃などを取材。イラク戦争では、2003年から空爆下のバグダッドや陸上自衛隊が派遣されたサマワから映像報告・テレビ中継リポートを行い、それらの報道活動で「ボーン・上田記念国際記者賞」特別賞、「ギャラクシー賞(報道活動部門)優秀賞」などを受賞。05年に公開したドキュメンタリー映画『Little Birds イラク 戦火の家族たち』は、05年ロカルノ国際映画祭「人権部門最優秀賞」、毎日映画コンクール「ドキュメンタリー部門賞」)、「JCJ(日本ジャーナリスト会議)賞」大賞などを受賞。最新作のドキュメンタリー映画『イラク チグリスに浮かぶ平和』は、14年から各地で上映中。「2015フランス・FIPA国際映像祭」で特別賞を受賞。 著書に『リトルバーズ 戦火のバグダッドから』(晶文社)、共著に『フォトジャーナリスト13人の眼』(集英社新書)など。

綿井健陽

綿井健陽

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり