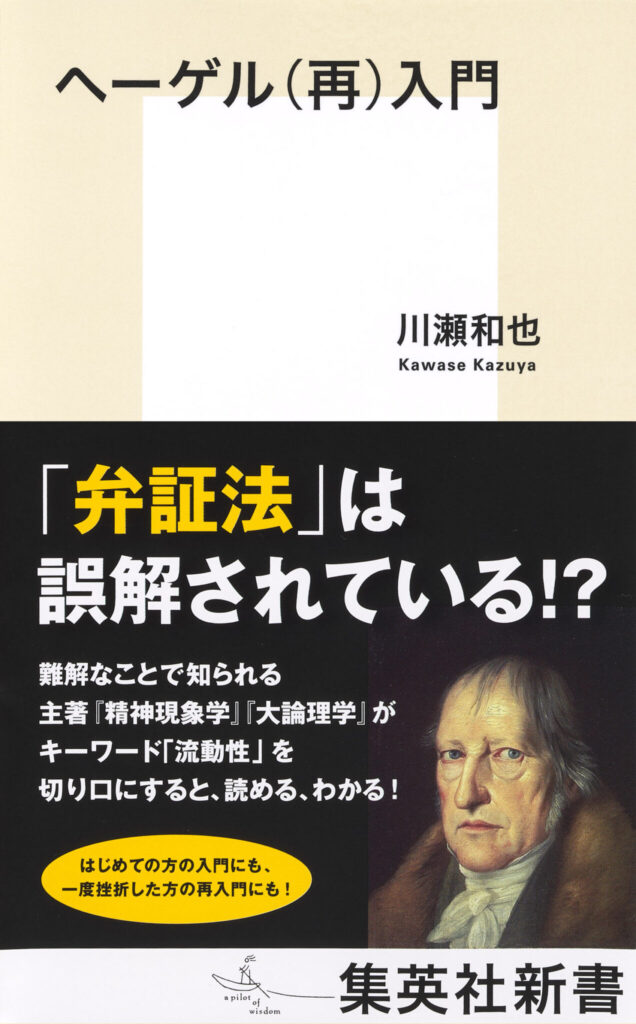

昨年12月刊『ヘーゲル(再)入門』が発売後忽ち重版となり、話題を呼んでいます。

いまなぜ難しいとされるヘーゲルが読まれるのでしょうか。なぜこうした哲学の古典は読まれ続けるのでしょうか。あるいは、なぜヘーゲルや哲学の古典を読む必要があるのでしょうか?

著者の川瀬和也さん、ゲストに朱喜哲(ちゅ・ひちょる)といういま注目すべき二人の哲学研究者を迎え、本書の内容を軸に、縦横無尽に語り合いました。

※2025年3月27日、大阪・MoMoBooksにて行われたイベントを採録したものです。

ヘーゲルに挫折した人にこそ、おすすめの一冊

朱 川瀬さん、『ヘーゲル(再)入門』が刊行早々もう重版とのこと。まずは、おめでとうございます。最近、NHK Eテレの『100分de名著』という番組でも、斎藤幸平さんがヘーゲルの『精神現象学』を紹介する回が再放送されるなど、世間のヘーゲルに対する関心が高まっているようにも思われます。そのような意味でも、今回の『ヘーゲル(再)入門』の出版は、非常にタイムリーなものだったかもしれませんね。

それでは早速、『ヘーゲル(再)入門』を読ませていただいた感想に入りたいのですが、私はやはり、川瀬さんの哲学者としての素晴らしい点として、「難しいことを、的確かつ分かりやすく説明してくれる」というところがあると思います。

難しいことを、難しい言葉で語る研究者は、たくさんいます。また、ジャーナリストの池上彰さんのように、難しいことを単純化して、皆に分かりやすく解説をするような人も、結構いますね。ですが、難しいことをデフォルメしてしまうのではなく、本当に込み入った難しい話をかみ砕きながら、しかしその難しさを損なわずどう味わうかについて、手ほどきをしてくれるような哲学者は本当に数少なく、川瀬さんはその筆頭です。

ですから私は、この『ヘーゲル(再)入門』を、一度ヘーゲルに挑んだのだけれど、あまりの難しさに挫折をしたという人にこそ、ぜひ手に取っていただきたいと思っています。

ヘーゲルの文章は、理解できなくて当たり前

朱 私がこの本でまず感心したのは、25ページで、

「もしあなたがヘーゲルの著作に挫折したことがあるとしても、あるいは本書を読み進める中で、ヘーゲルから引用された文章が意味不明に思われたとしても、それはあなたの能力不足のせいではない。ヘーゲルは、初学者が一読してわかるように書いてくれてはいないのだ。もし最初から意味がわかった方がいれば、申し訳ないがあなたはほぼ確実に誤読している。むしろ意味がわからなかった方こそ、文章の読み方の基本が身についていると言ってよい。安心してほしい」

と書いてあるところですね。ここまできっぱりと、ヘーゲルの難しさについて断言してくださっている。理解できなくても、不思議ではないと。これは読者に対して、極めて優しい配慮だと、私は思いました。

川瀬 ありがとうございます。朱さんは、本当に人を褒めるのが上手ですね(笑)。私は元々、難しい文章を読むこと自体は、そんなに嫌いではないのです。ただ、ヘーゲルの場合は、「これはいくらなんでも尋常ではない」というレベルの難しさなのです。

でも、今回の『ヘーゲル(再)入門』に関しては、ちょっとしたこだわりがありまして、ヘーゲルの原文を、読者の皆さんに味わっていただくことに重きを置いています。

実は私の前著である『ヘーゲル哲学に学ぶ考え抜く力』では、ヘーゲルの原文をほとんど引用しませんでした。こちらの本では、ヘーゲルの文章を精確に理解するというよりは、哲学をすることの面白さを体感してほしいということを意図したのです。

それに対して、今回の『ヘーゲル(再)入門』では、前著とは全く異なる試みとして、ヘーゲルの原文を大量に引用しています。前著が「哲学をすることの楽しさを体感する」ための本だとすれば、『ヘーゲル(再)入門』は「難解と言われる、ヘーゲルの文章を読むことの面白さを味わう」ための本です。

いかにしてヘーゲルの難文を攻略するか

川瀬 例えば、ヘーゲルと並んで難しいと言われる哲学者に、カントがいますよね。確かにカントの書く文章も難しいかもしれませんが、言葉の定義はきちんとしているわけです。カント独特の用語があったとしても、それぞれに定義があって、違った意味で使われるといったことはあまりありません。

ところが、ヘーゲルの場合、一つのセンテンスの中で、同じ単語が違った意味で使われていたりするわけです。これでは、何が書いてあるか分からなくて当然ですよね。では、どのようにしてヘーゲルの文章を攻略していけばいいのか?

それにはやはり、ヘーゲル独特の「文章の書き方」を学んでいく必要があると思います。例えば、「同様に」という接続詞がありますよね。この言葉を、ヘーゲルは大体、逆接の意味で使うのです。

朱 普通では、ありえないですよね。文法上おかしいですから。「同様に」と言っているのに、それを逆接で読まないといけないなんて。

川瀬 そうなんです。普通は、あり得ないことだと思うのですけど。ヘーゲルの文章で、XはAである、同様にXはBであると書いてあるときは大体、AとBは逆だったりする。なぜかというと、ここでヘーゲルは「しかし、同様に」ということが言いたいわけなのです。こうでもあるんだけど、でも同じぐらいこうでもある、みたいな気持ちで「同様に」とヘーゲルは書いてしまうのです。つまり、「同様に」は、同じものに2つの側面があるということを強調するための、ヘーゲル独特の言い回しなんです。

ただ、こうした独特の文章の「癖」のようなものを理解できれば、難解と言われるヘーゲルの文章も、ある程度は読めるようになると思います。

通俗的なヘーゲル像の間違い

朱 ありがとうございます。『ヘーゲル(再)入門』の中で川瀬さんも指摘されていることですが、ヘーゲルって、実は『精神現象学』と『大論理学』の2冊しか、本格的な著作がないのですよね。あとは講義録や、授業用の教科書だとか。

しかしながら、ヘーゲルの文章が難解ということもあって、世間の多くの人々は、『精神現象学』や『大論理学』は読んだことがないわけです。実際のところ、日本人の多くが「ヘーゲルの思想」といってイメージするのは、『歴史哲学講義』など講義録に書かれている内容などではないかと思うのですが、これはヘーゲルの没後に、弟子たちが大学での講義ノートをもとにして、出版されたものです。

そうした通俗的なヘーゲル像の誤りについて、44ページに非常に印象的な記述があります。

「ヘーゲルは、教養ある人ならほとんど皆、多少はわかっているつもりになっている、そんな哲学者の一人である。彼の哲学はカール・マルクスの歴史哲学の先行者であるが、唯物論者だったマルクスとは違ってヘーゲルは観念論者であり、実在とは究極的に精神的なものであると考え、またそれがテーゼ・アンチテーゼ・ジンテーゼのプロセスを通じて発展すると考えた。」

これはピンカードという、英語圏を代表するヘーゲル解釈者の言葉なのですが、まるで日本の高校の倫理の教科書などに書いてありそうな、ヘーゲルについての説明ですよね。ところが、この次の行で、川瀬さんはこう書かれている。

「ピンカードはこの次の段落で、ここで述べたことは『最初の一文を除いて』、つまり、皆がヘーゲルについてわかった気になっているということを除いて、『全て誤っている』と皮肉たっぷりに指摘する」

これはつまり、日本において、いわゆる通俗的に理解されているヘーゲル像というのは、もうまったく完全に間違いであるという、なかなかに衝撃的な指摘かと思うのですが、これについてはいかがですか?

川瀬 実際にヘーゲルの著書を読んだのなら、ピンカードの言うような、通俗的なヘーゲル像に陥るような人は、ほとんどいないと思います。ただ、ちゃんと著書を読まずに、講義録にすぎない『歴史哲学講義』やその解説だけを読んで、

「あぁ、ヘーゲルってやっぱり、ヨーロッパ中心主義なんだね」

といった読み方をする人は、多少はいるかもしれません。

でも、そういった横着な読み方はせずに、

「まずは『歴史哲学講義』を読んだから、今度は『精神現象学』を読んでみよう」

と、『精神現象学』や『大論理学』といった、ヘーゲルのちゃんとした著書を読めば、そうした誤解をすることは無いと思います。ヘーゲルの文章が難解すぎるので、そこまで手が伸びない気持ちもよくわかりますが……。

プロフィール

川瀬和也 (かわせ・かずや)

横浜市立大学国際教養学部准教授。1986年宮崎県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学、博士(文学)。宮崎公立大学人文学部准教授などを経て、2024年より現職。専門はヘーゲル哲学、特に論理学。英語圏のヘーゲル研究の成果を取り入れ、ヘーゲル哲学が持つ現代的意義を明らかにすることを目指している。日本ヘーゲル学会理事。著書に『全体論と一元論』『ヘーゲル哲学に学ぶ 考え抜く力』『ヘーゲル(再)入門』がある。

朱 喜哲(ちゅ・ひちょる)

大阪大学社会技術共創研究センター招へい准教授。1985年大阪市生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。また研究活動と並行して、企業においてさまざまな行動データを活用したビジネス開発に従事し、ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究の推進にも携わっている。著著に『〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす』『人類の会話のための哲学』『100分de名著 ローティ』『偶然性・アイロニー・連帯』などがある。

川瀬和也×朱喜哲

川瀬和也×朱喜哲

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理