前回(第9回)に続き、内臓脂肪を減らして「腹やせ」を実践し、生活習慣病を予防、改善するための「食べ方」について、「糖尿病診療ガイドライン」「肥満症治療ガイドライン」「動脈硬化治療ガイドライン」ほか、栄養学や海外の研究を含めて根拠が明らかな情報を整理して紹介します。

食事は間食を含めると年間1000~1500回にもなる日常の積み重ねです。毎回、食べ方を少し意識するだけで、数年後には体重や内臓脂肪量に大きな差が出ます。食の行動変容は、近い将来の自分への確かな投資となるでしょう。

■「食べる順番」の新常識

「食べる順番を変える」食べ方を実践している人は多いでしょう。以前は、「野菜→タンパク質(豆類・卵・乳製品・魚・肉など)→炭水化物(ごはん・パン・めん類など)」の順に食べよう、すると血糖値の急上昇を抑え、太りにくくなるとして広く知られてきました。

なぜこの順番なのかというと、野菜に含まれる食物繊維がその後に食べる糖質や脂質の吸収を遅らせて、食後の血糖値の上昇やインスリンの分泌を抑えるためです。

また、炭水化物よりタンパク質を先に食べると、この連載で紹介してきた消化管ホルモンの「GLP-1」(第1回参照)の分泌がより強く促されることもわかっています。GLP-1は胃の働きをゆるやかにし、食事刺激によるインスリン分泌を増強し、脳に作用して満腹感をもたらすなどして、血糖値の急上昇(血糖値スパイク。後述)や、食べ過ぎを防ぎます。満腹ホルモンとも呼ばれるGLP-1の働きを考えるうえでも理にかなった食べ方といえます。

しかし最近では、「必ずしも野菜を最初に食べなくてもよい」という研究報告が相次いでいます。最新の知見を総合すると、食事スタート時は野菜かタンパク質のどちらでもOKなので糖質(炭水化物と糖質の違いは第1回参照)の少ないものから食べ始め、炭水化物は最後に食べることが最も重要とされています(※1 ※2 ※3)。

「野菜→タンパク質→炭水化物」でも、「タンパク質→野菜→炭水化物」でも、とにかく炭水化物を最後に食べることで、血糖値の急上昇や減量効果は認められるのです。そこで現在の食べる順番では、「ベジファースト」(野菜を最初に)より、「カーボラスト」(炭水化物を最後に)と言われて推奨されています。

この背景には、「食べる順番ダイエット」やベジファーストという表現は間違いで、本来の目的は「食後の急な高血糖を防ぐ」ことにあること、そのために、糖質が多い炭水化物を最後に食べるカーボラストが最重要だという理解が進んだことがあるでしょう。

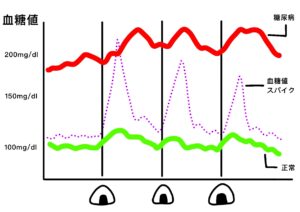

<豆知識> 食後の眠気、だるさは「血糖値スパイク」かも

食前や空腹時の血糖値は低く正常範囲なのに、食後に急激に血糖値が上昇することがあります。これを「血糖値スパイク」といいます。

通常は食事でとった糖分はGLP-1やインスリンの作用で少しずつ肝臓や筋肉などに吸収・蓄積され、血糖値は一定の範囲に保たれています。しかし、炭水化物や甘いものをたくさん、また一気に食べると、GLP-1やインスリンの調整が間に合わずに短時間で血糖値が急上昇し、その後、急激に下がります。その大きな変動が血糖値スパイクです。

血糖値スパイクは、AGEs(エージス・終末糖化産物。後述)の形成を促して、動脈硬化や糖尿病、心臓病などのリスクと、さらに最近では、認知機能の低下(※4)との関連も報告されています。

食後に強い眠気やだるさを感じることはありませんか。そんなとき、血糖値スパイクが起こっているかもしれません。炭水化物の早食いやドカ食いをしなかったか、振り返ってください。

これを防ぐために、前述の「食べる順番」を実践し、「食事の内容」が炭水化物ばかりに偏っていないかを見直し、「ひと口に30回以上よく噛む」、「1回の食事に20分以上をかけてゆっくり食べる」(※5)ようにしてください。昔から伝えられてきたこれらの食べ方にも、医学的根拠は多数存在します。

図1 血糖値スパイク

■野菜が嫌いな人は「キノコ・海藻」もOK

「野菜が苦手で、食べる順番を実践できない」という人もいます。実のところ、野菜だけではなく、食物繊維を豊富に含むキノコ類や海藻類も、食後の血糖値上昇を緩やかにする効果が期待できます。

つまり、前述の「食べる順番」では、「野菜・キノコ類・海藻類」、あるいは「タンパク質」のどれかから先に食べるとよいわけです。

キノコ類はβ(ベータ)-グルカンなどの食物繊維が豊富で、腸内環境を整える働きもあります。また、第9回で水溶性食物繊維を推奨しましたが、海藻類はそれが豊富であり、消化をゆるやかにして満腹感を持続させる助けにもなります。

野菜を避けたい、また野菜料理に飽きたなどの場合は、みそ汁にワカメやキノコを加えたり、炒め物にとり入れたりすることで「食べる順番」の実践に有効です。

また、こうした食べ方の工夫は、ライフスタイルに合わせて応用しましょう。例えば、残業などで夕食が遅い時間帯になるときは、「夕方に補食をする」という方法があります。これは糖尿病や肥満症の食事療法のひとつです。

食べる順番とは方法が異なりますが、補食として15時~夕方ごろにおにぎり1個やサンドイッチなど炭水化物やタンパク質、脂質をとっておき、帰宅後は消化のよい野菜・キノコ類・海藻類のおかずだけを食べるといった工夫です。夕食にドカ食いしない方法として習慣化を勧めます。

■トマトのリコピンを効率よくとり入れるには

野菜のチョイスとして、トマトに関する質問を受けることが多いので、答えておきます。トマトの赤い色素の正体「リコピン」は抗酸化作用を持つカロテノイドの一種です。体内で活性酸素が大量に産生されると動脈硬化やがんなどの原因になりますが、リコピンを含むカロテノイドはその活性酸素を除去し、細胞の酸化を抑える物質です。

近年、国内外の研究によって、リコピンが生活習慣病の予防や改善に役立つ可能性が数多く報告されています(※6)。中でも話題は、「トマトジュースが血圧の降下やLDLコレステロール(悪玉)値の低下の作用がある」、また、「リコピンだけでなく、同じく抗酸化作用を持つポリフェノールも豊富に含まれる」といった報告です(※7)。

トマトは手軽に食事にとり入れられるので、次の特性を知っておき、効率的にヘルシーに栄養摂取ができる食材として活用するとよいでしょう。

・完熟したトマトを濃縮し、無塩・無糖のトマトジュースは、生のトマトよりもリコピンの吸収率がよい。加工によって細胞壁が壊れ、リコピンが体内に吸収されやすくなるためと考えられる。

・トマトジュースもトマトも、朝に摂取することでリコピンの吸収率が高まるという興味深い報告がある。時間帯によって体の吸収メカニズムが異なるためといわれる。

・リコピンは脂溶性のため、トマトにオリーブオイルやアマニオイルを数滴かけて食べると吸収率が向上する。

・「リコピンは熱に強く油に溶けやすい」という特性を活かし、加熱調理をすると吸収効率がよい。

朝は忙しくても、ジュースやミニトマトなら食べやすいでしょう。また、生でもジュースでも加熱料理でもOKという点も利便性が高いといえます。ただし、トマトジュースの中には食塩が多く加えられているものもあります。とくに高血圧の方や塩分が気になる方は、「無塩」や「食塩無添加」と表示があるタイプを選んでください。日本人における無塩トマトジュースの有用性も報告されています(※8)。

なお、トマトに含まれる成分の「エスクレオサイドA(EscA)」が、2007年に世界で初めて、熊本大学・東海大学の研究で動脈硬化を抑制すると確認されています(※9)。現在は動物実験の段階ですが、今後の進展に非常に期待が持たれています。

■コーヒー健康効果の最新知見

コーヒーも「飲むとやせるのですか? 健康効果は? 何杯飲めばいい?」などと尋ねられることが多い食材です。

実際、カフェインには代謝を高める働きがあり、摂取後にエネルギー消費量が増加したという研究があります(※10)。また、長期的に見ると、よくコーヒーを飲む人ほど体重増加が少なかったという疫学調査(特定の集団を対象に、統計データを集めて分析する研究)も報告されています(※11)。

ただし、最近の大規模な研究では、コーヒーに明確な減量効果があるとは言いきれない結果も出ています。とくに2024年の系統的レビュー(複数の関連研究を体系的に整理・評価し、全体の傾向をまとめた報告。エビデンスレベルが高い)では、減量効果がはっきり見られたのは「緑茶」で、コーヒーやカフェイン入り飲料では有意な差がなかったとされます(※12)。

一方で、コーヒーには血糖値の上昇を抑えて2型糖尿病のリスクを下げる(※13)、また、適度なコーヒー摂取(1日3〜5杯)は心血管疾患のリスクを低下させるという報告もあります(※14)。

さらに、コーヒーに含まれるポリフェノールやクロロゲン酸などの成分には抗炎症作用があり、慢性炎症の指標であるCRP(C反応性タンパク質。血液検査の項目に含まれることが多い)の数値を低下させる可能性が示されています(※15)。

総合的に考えるとコーヒーは、「ブラックで・1 日3~4 杯まで・夕方までに飲む(睡眠のさまたげにならないように、寝る前数時間はカフェインレスにする)」という飲み方が健康によい選択でしょう。

そして念のため、コーヒーが好きな人でも、コーヒーだけに頼っても減量など健康効果は望めません。先述の食べる順番もトマトもコーヒーも同様ですが、あくまで食事や運動など生活習慣の一部としてとり入れるべきだと、ここで述べておきます。

■腸内細菌は食欲ホルモンを操るか…減量との新たな関連

よく知られてきたように、腸内環境が体重管理に関わる一因であることが明らかになってきました。ヒトの腸内には、数百兆個もの細菌が生息していて、その種類やバランスは個人によって大きく異なります。

腸内細菌叢(マイクロバイオータ)とは、かつては消化吸収を助ける役割が主と考えられていましたが、現在、次のように、食欲の調節、エネルギー代謝、炎症反応など、全身の生理機能に影響を与えることがわかってきました。

・腸内細菌とエネルギー代謝……特定の腸内細菌は、食物繊維などの難消化性炭水化物を分解し(エサにするということ)、短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸など)を生成する。この短鎖脂肪酸は腸管のエネルギー源となるだけでなく、全身のエネルギー代謝にも関与する。

例えば、酪酸は大腸の細胞を活性化し、腸管バリアの機能を高めて炎症を抑える。また、一部の短鎖脂肪酸は肝臓で脂肪酸が合成されるのを抑え、脂肪細胞の燃焼を促進する可能性が示されている。

・腸内細菌と食欲調節ホルモン……腸内細菌は、食欲を調節するホルモンの分泌にも影響を与える。例えば、特定の細菌は、満腹感を促す消化管ホルモンの「GLP-1」や「ペプチドYY(PYY)」の分泌を促進する。

逆に、特定の悪玉菌と称される細菌が増殖すると、食欲を増進する「グレリン」(主に胃で産生されるホルモン)の分泌が活発になる可能性も指摘されている。

つまり、腸内環境を整えると、これらの食欲調節ホルモンのバランスが改善して過食を防ぐ効果が期待できる。

・腸内細菌と炎症……肥満は慢性的な炎症状態と関連している。

腸内細菌叢のバランスの乱れ(ディスバイオーシス)は、腸管のバリア機能を低下させる。すると、腸内にいるはずの細菌やその代謝産物が血液中に漏れ出し、全身性の炎症を引き起こしやすくなる。ディスバイオーシスの原因には、偏った食生活のほか、極端な糖質制限・脂質制限や抗生物質の長期使用などがある。

健康や肥満の敵である「インスリン抵抗性」(第2回参照)を高め、脂肪を蓄積する要因となる。腸内環境を整えることは、この炎症を抑制し、減量をサポートする可能性がある。

・最新の研究動向……近年の研究では、特定の「プロバイオティクス」(健康に有用な細菌。乳酸菌やビフィズス菌など)や、「プレバイオティクス」(プロバイオティクスのエサとなる食物繊維など)の摂取が、体重減少や体脂肪減少につながると報告されている(※16)。

とくに、ビフィドバクテリウム属やラクトバチルス属の特定の菌株が、減量効果を示すという報告もある(※17)。ただその効果は菌株や個人の腸内環境によって異なるため、さらなる研究が必要である。

また、糞便移植(FMT:Fecal Microbiota Transplantation)といった、健康な人の腸内細菌叢を移植する治療法が、肥満やメタボリックシンドロームの治療法として研究が進んでいる。ただ現在は主に研究段階で実施されていて、肥満治療として公的医療保険適用の診療で広く行われているわけではない。

・減量への応用……腸内環境を整える行動として、腸内細菌のエサとなる食物繊維の豊富な野菜、キノコ類、海藻類、全粒穀物など、また、プロバイオティクスである発酵食品のヨーグルト、納豆、キムチ、みそなどを積極的に食べる。

これらを総合すると、つまりは、バランスのとれた食事を心がけ、さまざまな種類の食品から多様な栄養素と腸内細菌のエサを摂取しようということです。

種々の食材を考えるのが面倒な場合は、「食材の色」に注目してください。意識的に「いろいろな色を豊富に食べる」と、自然とさまざまな食材をとることにつながります。

■脂肪燃焼をサポートする「脂質のとり方戦略」

三大栄養素のそれぞれの1gあたりのカロリーは、炭水化物 約4kcal・タンパク質 約4kcal・脂質 約9kcalです。脂質はほかより2倍以上もあり、もっとも高くなります。

このような数字を知らなくても、脂質が太るイメージが強いのは食後の腹持ちから感じるでしょう。脂質は胃での滞留時間が長く、消化に時間がかかるからです。

ただし、減量にあたり、とったほうがいい脂質があります。満腹感の維持や代謝の促進につながり、食べ方次第で減量に貢献するのです。

まず、油(脂質)の主要成分の脂肪酸の種類である「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」をキーワードにして把握しましょう。

・飽和脂肪酸……炭素原子の間に二重結合がない脂肪酸。常温で固体になりやすく、主に動物性の脂肪に多く含まれる。肉の脂身、バター、ラード、乳製品、ココナッツオイル、パーム油など。

過剰な摂取はLDLコレステロール(悪玉)を増加させて心血管疾患のリスクを高めるため、飽和脂肪酸の摂取は必要最低限にとどめることがポイント。調理の際には、これらの油の使用は避ける、肉の脂身は取り除く、乳製品は低脂肪タイプを選ぶなど工夫する。

・不飽和脂肪酸……炭素原子の間に一つ以上の二重結合がある脂肪酸。常温で液体になりやすく、主に植物性の油や魚の油に多く含まれる。二重結合の数によってさらに一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分けられる。

一価不飽和脂肪酸は、オリーブオイル、アボカドオイル、ナッツ類などに豊富。オレイン酸が代表的で、LDLコレステロールを下げ、HDLコレステロール(善玉)を維持するように作用する。これらの油を適量摂取すると満腹感を得やすいため、食欲のコントロールの助けになる。ただし、カロリーはほかの油と同じで高いため、とりすぎるとカロリー過多になるので注意。少量をサラダのドレッシングや、加熱調理の最後に加えるとよい。

多価不飽和脂肪酸には、「n-3系(オメガ3系)脂肪酸」と「n-6系(オメガ6系)脂肪酸」がある。

n-3系脂肪酸……青魚(サバ、イワシ、サンマなど)、亜麻仁油、えごま油、くるみなどに豊富。DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)が代表的で、血液をサラサラにする、炎症を抑える、中性脂肪を減らすように作用する。積極的に青魚を食べる、これらの油をドレッシングや仕上げに利用するとよい。

n-6系脂肪酸……コーン油、大豆油、サラダ油などに豊富。リノール酸が代表的で体に必要な必須脂肪酸だが、現代の食生活では過剰に摂取されがちなのが問題。過剰摂取は、全身の炎症を促進するため、控えめにする。また、摂取バランスが重要で、理想として、青魚やアマニ油などのn-3系脂肪酸と「4対1」程度の割合を意識すると、炎症を抑えるうえでも効果的。

ただし、日本では表示義務はありませんが 不飽和脂肪酸に分類されるトランス脂肪酸には注意してください。トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニング、加工食品、菓子類などに含まれる脂肪の一種で、人工的に水素を添加して生成される「部分水素添加油脂」に多く含まれます。この脂肪はLDLコレステロール(悪玉)を増やし、HDLコレステロール(善玉)を減らす作用があり、心臓病や動脈硬化のリスクを高めることが報告されています(※18)

以上は脂質の基本知識ですが、脂質の種類はもちろんのこと、摂取量の加減も重要です。健康によい脂質でもとり過ぎると、もちろん、体重や内臓脂肪の増加につながります。第9回で伝えた1日の総摂取カロリーを確認して調整しましょう。

調理法やおかずのチョイス次第で、脂質の摂取量は減らすことができます。揚げ物や炒め物は脂質を多く使うため控え、蒸し料理、ゆで料理、焼き料理などを中心にしましょう。

脂質の使用を少量で済むように工夫してください。最初は「足りないなあ」と感じても、継続することでやがて脳も体も慣れ、むしろ油たっぷりの料理は避けたいと思うようになります。

脳と神経機構は、過去の食経験から特定の食物への選好・回避を学習します。「この食事は健康に良いか悪いか」「量は適切か」を意識し続けると、カロリー過多な食べ過ぎに対し、「これ以上はやめておこう」という認識や行動に変わります。これには、脳の嫌悪学習や報酬系(ドーパミン系)の調節といったメカニズムが関与すると考えられています。

■「お・さ・か・な・す・き・や・ね」を積極的に食べる

減量や生活習慣病予防のためとして、多くの食事療法が言われていますが、語呂合わせで覚えやすい「おさかなすきやね」の食材チョイス法を紹介しておきます。各食材には、複数の医学・栄養学などにおける根拠があります。

「お」…お茶・オリーブオイル

「さ」…魚(とくに、サバ、イワシ、アジ、サンマなどの青魚や、サケ)

「か」…海藻類

「な」…納豆

「す」…酢(酸っぱさの成分の酢酸・クエン酸が豊富。酢酸には、胃から腸への排出をゆるやかにし、食後の血糖値スパイクを抑える作用がある。食事の最初に酢の物を食べるのもよい)

「き」…キノコ類

「や」…野菜(1日に350g以上=両方の手のひらいっぱいに乗る量の摂取が勧められる)

「ね」…ネギ・タマネギ。ニンニクも(におい成分のアリシンが血栓を予防し、ビタミンB1と結合して糖質や脂質の燃焼を助ける)

図2

■「地中海式ダイエット」+「DASH食」で「MINDダイエット」も

「地中海式ダイエット」に興味を持つ人も多いでしょう。これは地中海沿岸地域の伝統的な食事をとり入れる方法です。

野菜や果物、魚、全粒穀物、豆類、ナッツ、オリーブオイルなどを食べて、赤身肉や加工食品を控えます。心血管疾患、糖尿病、肥満の予防に働くと、WHOなど国際的にも推奨されています。

日本の診療ガイドラインにはいまのところ明記はされていないものの、健康的な食習慣の参考としては医療界でとり入れられることがあります。

また、高血圧の人向きの食事療法の「DASH食(Dietary Approaches to Stop Hypertension)」にも注目してください。これはアメリカの国立衛生研究所(NIH)が開発した食事療法で、主に、和食に多い野菜や果物、低脂肪乳製品、全粒穀物、魚、豆類、ナッツなどを積極的に食べ、飽和脂肪酸やコレステロール、塩分の摂取を控えるのが特徴です。

DASH食は、日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」にも生活習慣改善の一環として紹介されていて、科学的根拠によって血圧を下げる効果が示されています。また、心血管疾患や脳卒中、糖尿病の予防にも有効とされます。

DASH食の大きな特徴のひとつは「減塩」です。1日の塩分摂取を6g未満(ナトリウムとして2300mg未満、理想的には1500mg未満)に抑えることが目標です。加工食品や漬物、外食などに含まれる隠れた塩分にも注意しましょう。

さらに最近、地中海式ダイエットとDASH食を組み合わせた、認知症や加齢による記憶障害の予防のための食事法「MIND(マインド)ダイエット」が知られてきました。2015年にアメリカ・ラッシュ大学医療センターのマーサ・クレア・モリスらの研究チームによって提唱された方法です(※19)。

主に、緑黄色野菜やベリー類、ナッツ、全粒穀物、魚、オリーブオイルなど脳の健康を守るとされる食品を積極的に食べ、バターやチーズ、揚げ物、加工食品は控えるよう勧められます。

また研究では、MINDダイエットを厳密に守らなくても、一部を実践するだけで認知症リスクが低下する可能性が示され、脳の健康維持に有望な食事法と考えられています。

こうして見ると、地中海式ダイエットも、DASH食も、MINDダイエットも、「お・さ・か・な・す・き・や・ね」と共通した食材が多く推奨されていることに気づくでしょう。

減量のための食事といっても、実際には個人の好み、食材の調達手段、調理時間など十人十色ですが、これらに共通した食材は入手しやすく、料理も手軽であることがポイントです。長期的な体重、健康維持に役立つ実践しやすい食事スタイルだとわたしは考えています。

■「おいしさの科学」でわかる、ヘルシー食の満足感

「太らない食べ方」と聞くと、生活からおいしさの楽しみを奪いとられると思っていませんか。「がまん」の思いが先行すると継続はできず、そればかりかリバウンドの可能性が高くなります。

そこで、減量時から「おいしさ」を科学的に理解し、「自分にとってのヘルシーな食事」をうまくとり入れて満足感を得ながら、無理のないコントロールを考えましょう。

おいしさは、味覚だけでなく、嗅覚、触覚、視覚、そして温度といった五感全体で感じる複合的な感覚です。例えば、温かい料理は冷たい料理よりも甘味を感じにくく、香りは食欲を刺激します。また、食材の彩りや盛り付けの美しさは、食べる前から満足感を与え、少量でも満たされた気持ちになりやすいのです。

さらに、ゆっくりと時間をかけて食事をしようと述べましたが、これは「おいしさ」を深く味わうために重要です。咀嚼回数を増やすことでは、満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐように働きます。唾液の分泌量が増え、消化を助けるだけでなく、食材本来の味を引き出して満足感にも貢献します。

また、調理法を工夫することも「おいしさ」と「ヘルシーさ」の両立につながります。旨味だしや香辛料を活用すれば、塩分を控えて風味豊かに仕上がるでしょう。

つまり、がまんではなく、逆に、食への満足度を高めることがコツです。そこで「おいしさの科学」を理解することは、単に食事を楽しむだけでなく、「太らない食べ方」を継続する大きな要因となります。五感を意識し、調理法や食べ方を工夫することは、新しい視点として、「脳の報酬系」と「おいしさ」の関係に着目することになります。

第3回で、好物は脳内の神経伝達物質であるドーパミンなどの「報酬系」を活性化させること、とくに、高脂肪・高糖質の食品には脳が強く刺激され、快感をもたらすために過食につながると述べました。

ただし、報酬系は、それらの食品だけに活性化されるわけではありません。例えば、「うま味」 成分であるグルタミン酸やイノシン酸の適度な味付けでも報酬系は刺激され、満足感をもたらすことが研究で示されています(※20)。

昆布だしや魚介類に豊富なうま味を活用することで、少ない塩分や油分でも満足感のある食事が可能になり、結果としてカロリー摂取を抑え、「太りにくい食べ方」になるわけです。

また、「食事の新規性」 も報酬系を活性化します。同じ料理ばかりではなく、新しい食材や調理法を取り入れると脳が新鮮な刺激を得て、少量でも満足することもあります。これは、食事のマンネリ感を防ぐうえでも有効なアプローチでしょう。

■「マインドフルネス食事法」で減量する

マインドフルネスを食事に応用する「マインドフルイーティング」が世界的に知られてきました。1999年にアメリカの心理学者ジャン・クリストファーが提唱した食事法です。

マインドフルネスとは、いまこの瞬間の自分の心身や状況に意識を向け、評価や判断をせずにありのまま観察する心のありようをいいます。ストレス軽減や集中力向上などの効用があるとされ、医療、教育、企業でも活用されています

マインドフルイーティングは日本の医療界でも、とくに食行動の問題などへの行動療法のひとつとして、新しいアプローチとして、一定の評価と関心を集め、実際に医療の現場で実践されることがあります。次のようなステップが推奨されます。

・食事前に数回、深呼吸をしてリラックスする

・「いま、自分はなぜ食べるのか?」に心を向け、食事前に自分の空腹度や感情を確認する

・食事中はスマートフォンやテレビなどを避けて、食材の色・香り・音・味・食感など五感に注意を向け、食事に集中する

・ひと口ごとに食べ物の味や食感をていねいに感じとり、咀嚼回数を意識的に増やす

・満腹感や満足感のサインを観察し、必要以上に食べ過ぎない

・食後には、体や心の変化に気づく時間をつくる

「ゆっくり食べる」、「よく噛んで食べる」ことはここでも推奨されていますが、そのことから食事全体のプロセスに意識を向ける点が特徴といえるでしょう。

医学的な根拠として、マインドフルイーティングは食べ過ぎや間食の減少、感情によるドカ食いの抑制、食事満足度の向上、リバウンドの予防、体重減少、ストレス軽減に効果があることが複数の研究で示されています。

例えば、過食症患者を対象としたランダム化比較試験(科学的根拠の信頼性が高いとされる効果検証の比較実験)では、マインドフルイーティングによって摂食量の減少、過食頻度の低下、自己効力感の向上が報告されています(※21 ※22)。

また、近年の研究では、マインドフルイーティングが脳の前頭前野を活性化させ、自制心や意思決定に関わる神経回路を強化することがわかってきました(※23)。脳の報酬系の過剰な反応を調整し、感情やストレスにまかせた衝動的な食べ方を抑えるといいます。

「そんなに時間をかけてられない」と思う人もいるでしょう。ポイントは「形式にとらわれず、できる範囲での実践」です。例えば、次のようなことでも有用です。

・朝食のひと口だけでも意識的に味わう

・「今日はどんな味だったか」と食後に思い返してみる

・家族とともに、食卓で「おいしいね」を共有する

一部の研究では、「短期的には効果が出やすいが、継続には意識的な練習が必要」という指摘があります。マインドフルイーティングは筋トレのようなもので、少しずつ練習することで脳の構造と働きが変わっていく(神経可塑性:経験や学習によって脳の働きや神経のつながりが変化する性質)ことも示されています(※24)。

以上のことから、今後の研究の進展や臨床での応用が期待されます。いずれにしろ、これも誰もがすぐに日常生活にとり入れやすい方法であり、食習慣の改善やリバウンド防止に役立つ可能性はあると思われます。

■「老けない食べ方」が「糖化」を防ぐ

先ほど「血糖値スパイク」は危険だと言いましたが、これは老化を加速させる大きな要因でもあります。その理解のカギとなるのが「糖化」という現象です。

糖化とは、食事などによって血液中に増えたブドウ糖が、体内のタンパク質と結びついて変性する反応のことです。食パンを焼きすぎると焦げ付いて変性するように、ヒトの体のタンパク質も、過剰な糖と結びつくと本来の機能を失うのです。

先述の豆知識で少し触れましたが、糖化によって生み出される物質を「AGEs(Advanced Glycation End Products:終末糖化産物)」といいます。AGEsは、体内で生成されると蓄積しやすく、血管や骨、内臓、皮膚など全身の老化を進行させ、あらゆる病気のリスクを高めることがわかっています。

では、糖化を防ぎ、AGEsの蓄積を抑えるためには、どのような食生活を心がけるべきでしょうか。

それはやはり、血糖値を急激に上げない食べ方を実践することです。先述のように、食物繊維を多く含む食品から食べ始めること、また第9回で述べた高GI値の食品を減らし、玄米や全粒粉パン、そばなど低GI値の食品を増やすようにすること、また、砂糖を多く含む甘いものや清涼飲料水は控えめにすることなどです。

さらに、抗酸化作用のある食品を積極的にとることも、AGEsの生成を抑えるように働きます。例えば、緑黄色野菜に豊富なビタミンやポリフェノールは、活性酸素の働きを抑え、糖化反応を抑制します。

それにAGEsは、高温調理(揚げる、焼く、炒める)によって食品中に多く生成されます。糖化を防ぐには、「蒸す」「ゆでる」など、低温・短時間での調理方法をとり入れることもポイントです。

「老けない食べ方」である糖化を防ぐ食習慣は、結果的に血糖値の安定につながり、脂肪の蓄積を抑え、太りにくい体質へと導く可能性が高いのです。

次回、科学的根拠の運動法に続きます。

参考

※1 Shukla AP, Iliescu RG, Thomas CE, Aronne LJ. Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels. Diabetes Care. 2015 Jul;38(7):e98-9. doi: 10.2337/dc15-0429.

※2 Shah M, et al. Carbohydrate-last meal pattern lowers postprandial glucose and insulin excursions in type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care. 2017;5(1):e000440.

※3 Ordered Eating and Its Effects on Various Postprandial Health Markers. Nutrients. 2022 Dec;14(24):5285.

※4 Takeuchi M, Yamagishi S. “Possible involvement of advanced glycation end-products (AGEs) in the pathogenesis of Alzheimer’s disease.” Current Pharmaceutical Design. 2008;14(10):973–978.

※5 Nakamura K, Sasaki S, Okubo H, Hirota N, Nara M, Tanaka K, et al.

Relationships of rapid eating with visceral and subcutaneous fat mass and plasma adiponectin concentration. J Nutr Sci. 2023;12:e54.

※6 Nagasawa M, Hibino S, Tomobe M, Irino Y, Ejiri M, Makino S. Pre-meal tomato (Lycopersicon esculentum) intake can have anti-obesity effects in young women? International Journal of Food Sciences and Nutrition 2014 Dec;65(8):1019-26.

※7 Li Y-F, Chang Y-Y, Huang H-C, Wu Y-C, Yang M-D, Chao P-M. Tomato juice supplementation in young women reduces inflammatory adipokine levels independently of body fat reduction. Nutrition. 2015 May;31(5):691-6.

※8 Odai T, et al. “Consumption of unsalted tomato juice improves blood pressure and serum LDL cholesterol levels in local Japanese residents at risk of cardiovascular disease.” Food Science & Nutrition 2019;7(7):2566–2575.

※9 Fujiwara Y., Kiyota N., Hori M., Matsushita S., Iijima Y., Aoki K., Shibata D., Takeya M., Ikeda T., Nohara T and Nagai R. Esculeogenin A, a new tomato sapogenol, ameliorates hyperlipidemia and atherosclerosis in apoE-deficient mice by inhibiting ACAT. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 27, 2400-2406, 2007

※10 Dulloo AG, Geissler CA, Horton T, Collins A, Miller DS. Normal caffeine consumption: influence on thermogenesis and daily energy expenditure in lean and postobese human volunteers. Am J Clin Nutr. 1989;49(1):44–50.

※11 Lopez-Garcia E, van Dam RM, Rajpathak S, Willett WC, Manson JE, Hu FB. Changes in caffeine intake and long-term weight change in men and women. Am J Clin Nutr. 2006;83(3):674–80.

※12 Jayedi A, Zeraattalab-Motlagh S, Abdolshahi A, Emadi A, Gohari A, Shab-Bidar S. Effects of coffee and green tea consumption on weight loss and body composition: a systematic review and dose–response meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2024;64(3):441–54.

※13 van Dam RM, Hu FB. Coffee consumption and risk of type 2 diabetes: a systematic review. JAMA. 2005;294(1):97–104. doi:10.1001/jama.294.1.97

※14 Ding M, Bhupathiraju SN, Satija A, van Dam RM, Hu FB. Long-term coffee consumption and risk of cardiovascular disease: a systematic review and a dose–response meta-analysis of prospective cohort studies. Circulation. 2014;129(6):643–59.

※15 Zhang Y, Yang X, Zhang Y, Zhang L, Xu Y. Coffee consumption and the risk of C-reactive protein: a systematic review and dose–response meta-analysis of observational studies. Nutrients. 2020;12(2):469.

※16 Borgeraas H, Johnson LK, Skattebol J, Hertel JK. Probiotics for Weight Loss: A Systematic Review and Meta-Analysis. Obesity Reviews 2018 Feb;19(2):149-164.

※17 Tabatabaeian M, Mortazavian AM, Shahidi F, Mishmash M. Effect of Bifidobacterium Intake on Body Weight and Body Fat in Overweight and Obese Adult Subjects: A Systematic Review and Meta-Analysis. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2019;59(14):2431-2449.

※18 Mozaffarian D, et al. “Trans fatty acids and cardiovascular disease.” The New England Journal of Medicine 2006;354(15):1601–1613.

※19 Morris MC, Tangney CC, Wang Y, Sacks FM, Bennett DA, Aggarwal NT.

MIND diet slows cognitive decline with aging. Alzheimers Dement. 2015;11(9):1015–1022.

※20 Bellisle F. The role of umami taste perception in appetite and food intake. Physiol Behav. 2014 Jan 10;123:4-9.

※21 Kristeller JL, Wolever RQ. Mindfulness-based eating awareness training (MB-EAT) for binge eating: A pilot study. Appetite. 2011 Dec;57(3):628–36.

※22 Dalen J, Smith BW, Shelley BM, Sloan AL, Leahigh L, Begay D. Pilot study: Mindful Eating and Living (MEAL): Weight, eating behavior, and psychological outcomes associated with a mindfulness-based intervention for people with obesity. Complement Ther Med. 2010 Dec;18(6):260–4. doi:10.1016/j.ctim.2010.09.008.

※23 Tapper K. Mindfulness and craving: effects and mechanisms. Clinical Psychology Review 2018;59:101–117.

※24 Hölzel BK, et al. Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research 2011;191(1):36-43.

構成:阪河朝美/ユンブル

現在、世界ではダイエット目的にて、自由診療での「やせ薬」の購入や個人輸入によるニーズが急増している。もちろんそれは、日本も例外ではない。こうした動きを背景に、従来の「食事がまんダイエット」は「薬に頼るダイエット」に変わりつつある。しかし、果たして健康への影響はどうか。人体にとって必要な減量とは何か、どうすれば減量できるのか、減量治療の最前線から、それらを紹介する。

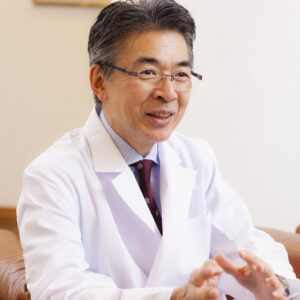

プロフィール

大阪府生まれ。医学博士。日本糖尿病学会専門医。日本臨床内科医会専門医。大阪府内科医会名誉会長。日本臨床内科医会副会長。全国臨床糖尿病医会理事ほか。医療法人弘正会ふくだ内科クリニック院長。滋賀医科大学卒。大阪大学医学部老年医学講座(第四内科)入局後、ハーバード大学・ジョスリン糖尿病センターに留学。所属学会:日本糖尿病学会、日本内科学会、日本臨床内科医会、日本病態栄養学会、日本肥満学会、日本老年病学会、全国臨床糖尿病医会。著書に『糖尿病は自分で治す!』『糖尿病は「腹やせ」で治せ!』『専門医が教える 糖尿病ウォーキング!』『専門医が教える5つの法則 「腹やせ」が糖尿病に効く!』『専門医が教える 糖尿病食で健康ダイエット』ほか。医学会、一般向き講演、テレビ等のメディアでの出演も多数。

福田正博

福田正博

森野咲

森野咲

中村佑子

中村佑子

青柳いづみこ

青柳いづみこ

三宅香帆

三宅香帆