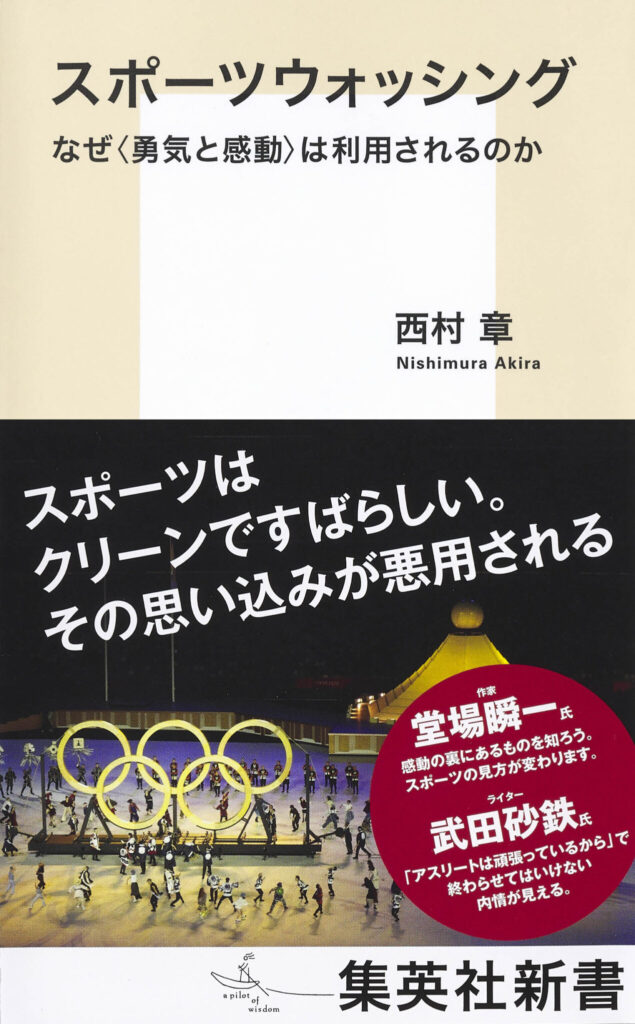

11月17日に集英社新書から発売された『スポーツウォッシング なぜ〈勇気と感動〉は利用されるのか』(西村章・著)。「スポーツウォッシング」とは「為政者に都合の悪い政治や社会の歪みを、スポーツを利用して覆い隠す行為」で、2020東京オリンピック頃から広まってきた言葉だ。

その刊行を記念して、以前からSNS等で東京オリンピック開催について反対の姿勢を明らかにしていたライターの武田砂鉄さんをお招きし、著者との対談を行なってもらったところ、東京オリンピックへの違和感、日本人のスポーツに対する向き合い方、アスリートとメディアの関係など、日本人とスポーツの「おかしな関係」を浮き彫りにするものとなった。

西村 武田さんは東京オリンピックの前から、ツイッターなどでニュース記事を引用する形でスポーツウォッシングに関してよく発言している印象があったので、じつは『スポーツウォッシング』の連載時に取材をしたいと考えていたんですよ。ただ、コメントを引用する形式の取材記事だと、武田さんの文章から感じる鋭さや洞察の深さといった魅力を引き出しきれないだろうと思って取材を断念した、という経緯があるんです。なので今回、対談という形で改めて話をお聞かせいただこうと思ったのですが、そもそもスポーツウォッシングという言葉を最初にお聞きになったのはいつ頃ですか?

武田 この本にも書かれていますけど、ジュールズ・ボイコフ氏の書籍を読んで知ったのがこの言葉を知るきっかけだったと思います。ただ、自分の本でも書いているんですが、以前、国立競技場のそばにある河出書房新社という出版社に勤めていて、会社の目の前に明治公園があり、近くには新国立競技場建設に伴い、取り壊しになってしまった都営霞ケ丘アパートがありました。そこで、たくさんの高齢者の方たちが暮らしてきたことも知っていました。取り壊しが決まった後、日本青年館で行われた地域住民やオフィスに向けた説明会にも足を運んだりしていました。

説明会では壇上の人たちがまともな回答をせずに怒号が飛び交い、住民の話をロクに聞かないまま、既定路線のようにプロジェクトを強引に進めていくる様子を見ました。「ああ、こんなふうに(ジェントリフィケーションが)進んでいくのか」と、そこから、一部始終を定点観測的に見てきました。オリンピックやスポーツウォッシングと自分の関わりということでは、その光景が大きいと思います。

西村 武田さん自身は、東京オリンピックをご覧になりましたか? 僕は積極的に見なかった、というか、正直なところ、純粋に競技を楽しもうという気持ちにはまったくなれなかったんですよ。自分は別にスポーツが嫌いなわけでもないし、長年、MotoGPをずっと取材してきたわけだから、むしろ興味はあるほうだとも思うんですが、それでもあのときは非常に気持ちが冷めてしまって、「オリンピックはもういらないんじゃないか」という気持ちをさらに加速させる効果しかなかったように思うんですよね。

武田 そう思った人は、多いのではないでしょうか。僕は今、金曜の夜にラジオ番組を担当しているのですが、この本でも取材されている平尾剛さんに出ていただいたり、オリンピックに対して厳しい意見を述べてきました。オリンピックの開会式がちょうど金曜日の夜だったので、「国立競技場にレポーターが行っているので現地と繋いで中継してほしい」と言われましたが、ここで、「さぁ、いよいよオリンピックですね、中継が繋がっています」とやったら、これまで番組を聴いてくださっている人々に対する裏切りになると思い、断りました。いざ、オリンピックが始まってしまうと、それまで一定の距離を置いていたはずのメディアが積極的になっていく様子、情けなかったですね。伝える側が「こういう問題があったはずだぞ」と踏ん張れませんでした。

西村 特にテレビはそうでしたよね。いろんな方々が指摘していますが、終わってしまえば問題は何もなかったようなことになって、「なんだかんだ言ってもいいイベントだったよね」と流してしまう雰囲気もまた釈然としないじゃないですか。

武田 オリンピックが終わってお金のトラブルがたくさん出てきた……みたいな話になっていますが、招致の段階から問題はありました。竹田恒和氏がJOCの会長だった頃に、シンガポールのペーパーカンパニーへ2億数千万円を振り込んでいた件は以前から出ていたし、彼が会長を辞めるときの会見は7分程度で打ち切り、記者からの質問にも答えず、逃げるようにいなくなった。その問題が宙ぶらりんになったままでした。

新国立競技場のザハ・ハディド案が白紙撤回されて二転三転したこと、安倍晋三首相の「アンダーコントロール」発言、竹田恒和会長の「福島と東京は250キロ離れている。東京はブエノスアイレスと全く変わらず安全」という発言等々、ありとあらゆるところに問題視すべき要素がたくさんあった。そういうもの一つ一つを丁寧に拾っていけなかったことは、改めて考えなければいけません。

西村 やるならやるで、しっかり検証や議論をした上で踏み越えて行くべき事柄がたくさんあったけど、それをせずに全部がなし崩しになっていきました。これは東京オリンピックに限ったことではなく、そういう傾向があると思うんですけれども。

武田 そうですね。この本でも取材をされている山本敦久さんとの共編著で『反オリンピック宣言』という書籍を出されている神戸大学教授の小笠原博毅さんが、その本の中で「オリンピックを推し進めるのは賛成派でも反対派でもなくて、〈どうせやるなら派〉なんだ」という主旨をお書きになっています。「なんかいろいろと問題はあるようだけど、でもまあ、どうせやるんだったら、せっかくだから応援しようよ」みたいな雰囲気がオリンピックを推し進める力になっていくんだ、ということなんですが、まさに小笠原さんがおっしゃった通りになりました。

そういった雰囲気の中で、体操の内村航平さんの「できないじゃなく、どうやったらできるかをみなさんで考えてほしい」という発言が出てきたわけですよね。

あの発言は「スポーツは優先されて当然で、その上で、皆に感動を与えていくものなんだ」という意識が表出していたのでしょうか、あの段階では、新型コロナウイルスの感染拡大に直面し、この先どうなっていくのかわからなかったにもかかわらず、そんな発言が出てきた。それでもスポーツは優先されるべき、この考え方が多くの反発を招いたのだろうと思います。

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり