情報が加速度的に増加し、スマートフォンをはじめとしたデジタルデバイスによって様々な行動が不可視化されている現代。そのような「ブラックボックス」が溢れる時代を、私たちはどう生きるべきか。

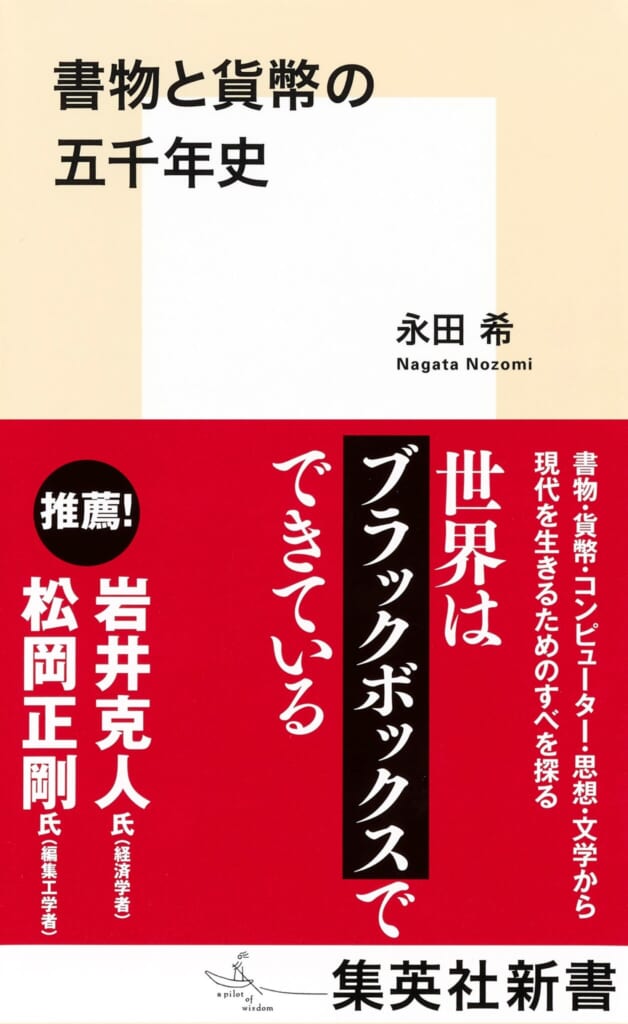

現代人にとって重要なこの問いを、著述家・書評家の永田希が、書物と貨幣の歴史を遡りながら現代思想や文学作品・SFを通して解き明かしたのが9月17日に発売された『書物と貨幣の五千年史』である。本書の主題となっている「ブラックボックス」という概念をより掘り下げるべく、集英社新書プラスでは4本の対談を掲載する。

第3回目は、書評家の倉本さおり氏との対談。日本をはじめとした様々な国と地域の文学に精通する倉本氏には、『書物と貨幣の五千年史』から想起した3つの小説を挙げていただいた。それぞれの作品のキーワードは「物語」「時間」「貨幣」。文学を通して、われわれの社会における「ブラックボックス」を読み解いていく。

構成:仲俣暁生

■ あまりにも変態的なブックレビュー

倉本 私が永田さんを初めて知ったのは、7〜8年前にやっておられたBook Newsというサイト(http://blog.livedoor.jp/book_news/archives/55538159.html )を見たときでした。とにかく「うわ、すごい変態的!」って思って(笑) どこが変態的かというと、ブックレビューサイトって普通は新刊紹介とか、ミステリーならミステリーという軸を作ってお薦め本を紹介しますよね。でもあのサイトはライトノベルから哲学まで、本来なら並ぶはずのないものが並んでいて、本当にジャンルフリーだったんです。「何これ??」と思ってサイト主である永田さんのプロフィールを見たら、1979年生まれで私と同い年。親近感を感じてDMを飛ばしてみたのですが、すごく不審がられて、最初は冷たい返信をもらった(笑) それからしばらくて二人ともお客さんとして参加したイベントで名刺交換をするタイミングがあり、リアルでお会いしたらやっと信用してもらえたんです。

永田 すみません、僕はそれ、まったく覚えてないんです(笑)

倉本 私は書評家デビューが2012年で、その頃は『週刊金曜日』の書評委員を始めたばかりでした。それまでずっと何でも屋のライターだったので、そもそも書評家が何をすればいい職業なのかもわからない。もちろん何人かの有名な書評家や、専門的な書評を書けるアカデミシャンの方のイメージはあったけれど、自分はそういう人たちとは違うから、とりあえず何でもやらなきゃいけないな、と思っていたんです。とくに『週刊金曜日』のような媒体だと、他の評者があまり取り上げないものをカバーすることでしか自分の存在意義を表明できないと思っていた。そんなときにネットサーフィンしていたら永田さんの変態的なレビューサイトにぶち当たって、「何!この人!?」と思って。

永田 恥ずかしい(笑)

倉本 今回の永田さんの『書物と貨幣の五千年史』は、そのときの衝撃を思い出させてくれる本でした。「本=貨幣であり、そのいずれもブラックボックスである」というワンアイデアの読みに沿って、書物史と貨幣史と文学史と哲学史を編み直していくなんて、変態的すぎる!(笑) 普通の人だったら恐れ多くてできない本を書いたよね、って。

永田 そう言っていただけるのはとてもうれしいです。

倉本 永田さんの本は、同業者としてみると、すごく勇気があるなと思えるんですね。私たちが、いかに迂回して書評を作り上げるか腐心してきたような言葉を、あえてぶち込んで来ている。たとえば「シミュラークル」とか、迂闊に用いるといかにも界隈からおっかない人たちがわらわらと飛び出してきそうな用語ですよね。自分だったら、こんなんよう言えんわっていう本でした(笑)

倉本さおり 氏

永田 そうですね。僕も普段の書評の仕事では、そういう言葉はできるだけ使わないようにしています。でも、今回の本ではできるだけ気にせず使うようにしました。

倉本 この本のキーとなる「ブラックボックス」という言葉は、すごく魅力的な概念でもあるけれど、なんにでも使えるマジックワードになりがちじゃないですか。でも永田さんはその魅力を自分で信じて、いろいろな小説作品の読みに力業でねじ込んでいく。私も一読者としては、そういうことをやってほしいんです。書評家としての自分は怖くてできないけれど、この本では小説を読むことをめぐるエキサイティングな部分が「ブラックボックス」という言葉に凝縮されている。私も一読者としては、書き手にこういうことをやってほしいんです。にもかかわらず、ふがいなくも書評家としての自分はなかなかそこに触れられなかったから、あらためて永田さんを尊敬しました。

永田 ありがとうございます。いま倉本さんに言われて、これまで自分が意識してきたことに気がつきました。僕の場合、書評で批評的なジャーゴンを使おうとすると、その意味がわからない人に向けて簡単な説明が必要になる。でも、簡単に説明できることならばジャーゴンなんか使わないわけですよ。

倉本 そうね(笑)

永田 だから現代思想や哲学っぽい本に関しては、そういう言葉をできるだけ外して説明を書かないといけない。そうすると、当たりさわりのないことを書くうちに文字数が尽きてしまう。内容の濃い本はそれだけ内容の説明に文字数を食うので、自分なりの分析を展開するのが難しい。それでも毎回なんとか試みているんですが。でも、自分で書く本の場合は書評仕事よりは文字数の制限が緩いので、書きたいことを書ける。自分は文字でどれだけ変なことを書けるのか、溜まっていたフラストレーションを爆発させるような感じで今回の本には詰め込んでいるんです。倉本さんに、そこをわかっていただいたのがとても嬉しいです。

永田希 氏

■「カイロス的時間」と小説

倉本 書評の場合、作品のあらすじと解釈をどういうかたちで線引きしながら提示するかという、けっこう難しい問題があるじゃないですか。永田さんの『書物と貨幣の五千年史』に対して私が好感をもったのは、たしかにいろいろな作品が取り上げられているけれど、あらすじは全然ねじ曲げていない点。哲学的な解釈の部分でむしろ思い切って飛躍していますよね。その飛躍のプロセスがちゃんとわかるようになっているから、すごくいいなと思って。

永田 解釈の飛躍については、このあいだ歴史学者の藤原辰史さんと対談したとき(『ブラックボックスをめぐる対話』第2回https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column/nagata-taidan/15598)にも、大学にいる研究者には書けない本だと言われました。

倉本 いわゆる「エビデンスがない」っていう。

永田 そう。エビデンスもないし、突っ込みどころもいっぱいなんだけど、一貫性がない本ではない。かなりそこは自覚的だと思います。ただ、まっとうな解釈、飛躍のない解釈については、先行する「まっとうな」先生がたが書かれた本があるから、僕はそれを出来るだけ飛ばして繋ぐということを意識しました。本書を読んで僕がどこをどう飛ばしたかわかる人は、どこをどう飛ばしたかわかるなら大丈夫です(笑) 逆に、どこが飛ばされているのかわからない人、たぶんそういう人が大半でしょうが、巻末の参考文献とかを読んでくだされば、飛躍した箇所がわかるようになると思います。それはそれで楽しんでもらえるのかなと。

倉本 だから面白いんですよ。その都度いちいち書かれているわけではないけれど、「僕が思うに」の部分、つまり自説を展開しているところできちんと飛躍してるからいいんだろうな、と思いました。最初にこの本のタイトルだけを知ったとき、「なんで本のことについて書いている永田さんが貨幣の話を書くの? 」って不思議だったんですよ。でも読み始めたら、ああそういうことかって。たしかに書物も貨幣もコンピューターも不可視化されたもの、つまり「ブラックボックス」ですよね。ただ、書物に関してはかなりアクロバティックな展開があるので、正直、本業のアカデミシャンの人がどう言うかはわからない(笑) でも、一読者としてはすごく面白いなって思いました。

永田 ありがとうございます。ところで倉本さんが「書物」や「本」という言葉を聞いたときに、真っ先に思い浮かぶ小説は何ですか?

倉本 日本の現代文学だと、すぐに思い浮かんだのは古川日出男さんの『アラビアの夜の種族』かな。あらすじをごくごく簡単にまとめてしまうと、ナポレオンが進軍して来てやばい!と思っているオスマン帝国領のエジプト軍が、ナポレオンが無類の読書家だという噂を聞いて、じゃあナポレオンが夢中になっちゃうぐらいすごく面白い物語を収めた本を作れば進軍を止められるんじゃないか、と思いつく。世界最高の、この世の粋を尽くした書物。その物語の内容がこれである、というつくりなんですね。その話の顛末を綴った本が作者不明のままいろんな加筆を経て各国の言語に翻訳され、さらにそのうちのひとつである英訳版を、著者自身を思わせる日本人の作家が翻訳した――それがこの『アラビアの夜の種族』である、という。ああ、ざっくり説明しただけでもうやばいですね。 テンションあがってくる(笑)

永田 ものすごく「枠物語」(註1)的な話ですね。

註:1:導入部の物語を外枠として、その内側に、埋め込まれる物語を描いていく入れ子構造の物語形式。『書物と貨幣の五千年史』では『デカメロン』(ジョバンニ・ボッカッチョ)や『あなたの人生の物語』(テッド・チャン)、『はてしない物語』(ミヒャエル・エンデ)などを「枠物語」として読み解いていく。

倉本 そう。枠が何層にもなっているんです。だから永田さんの本を読んだときも、最初にこの小説を思い出しました。本について、永田さんは「開き」と「閉じ」という話をされているじゃないですか。本を開いたときのどこか魔術めいた、世界の扉をノックするような感じ。日本の現代文学作家だったら、それをいちばん感じるのが古川日出男さんなんです。永田さんはあとがきで「クロノス的時間」と「カイロス的時間」について書いていますよね。古川さんの小説を読むと、時間感覚がリニア(直線的)ではないことに対してすごく自己言及的な人だとわかります。

永田 古川日出男さんの作品、これからいろいろ読んでみます。ところで倉本さん、カズオ・イシグロの『クララとお日さま』の書評を書いておられましたよね。あの小説は主人公のクララというAF(人工親友。『クララとお日さま』に登場する、AIを搭載したアンドロイドたち)による回想ですが、いわゆる過去から未来へと流れる、自然主義的でリニアな時間感覚とは違う時間感覚を、あえて小説らしく書いている印象があるんです。読んでいてびっくりしたんですけど、突然ブラックボックスとリバースエンジニアリングの話が出てきたり(笑)

倉本 そうそう。

永田 小説というのは、基本的には最初から最後に向かってリニアに読んでいくものだけれども、書いている人の都合でリニアじゃない時間が入りやすいジャンルだと思うんですよね。そもそも物語とは全部そういうものだと思うんですが、そういう小説をたくさん読んでいると、自分自身の時間感覚もバグってきませんか。倉本さんは、普通の時間を生きています?

倉本 いや、生きてないですね(笑)これは江國香織さんが『物語のなかとそと』という本で書かれていることですが、本を読み続けていると、あくまでその本、その物語の中で流れている時間と感覚を共有しているから、ふっとその外に出たとき「あれ? 世界がこんなに変わってる」とびっくりしてしまうという。江國さんは、昼間の時間の八割は本を読んでいるか小説を書いているかのどちらからしく、両方とも「物語の中にいる時間」だとカウントすると、2割しか現実を生きていない計算になる。たったの4年しか現実を生きていないのに、20も年を取ってしまったことに驚くというんですよ(笑) それこそ浦島太郎的に「あのお店はとっくになくなりましたよ」みたいなことをしょっちゅう言われるらしくて。私自身はそこまでの域には達していないものの、本を読んでいると自分がちゃんとそこにいるかすごく怖くなってきて、ときどき生存確認じゃないけれども、近しい人にコンタクトを求めたくなることがあります。

永田 読書中の自分が、リアルの世界でも生きているかどうかの「生存確認」ですか(笑)

倉本 そう。どういう言い方がよいかわからないけれど、生存確認というか、存在確認というか、そんな感じなんです。

永田 面白いな。でもその感覚はすごくわかりますね。「外界」というほどじゃないけれど、本を読んでいるときの自分のような「一人だけの世界」ではない、生身のほかの人間がいる世界とつながっていることを確認したくなる、というのはすごくわかります。

倉本 ときどきそうやって同期させてかないと、現実生活に戻れなくなりそうになるんです。

永田 たぶん今度の本で僕は、無責任にも「そっちの怖いほうにもっと踏み出してみませんか」ということを言いたかったんですよね。

倉本 そう。だからやっぱり変態的だなと思って(笑)

■『杜子春』と『ビリ―・リンの永遠の一日』

倉本 この本には『杜子春』の話が何度も出てきますね。芥川龍之介『杜子春』は唐代の伝奇小説をベースにして書かれたもので、さらにその元ネタはインドの伝説であると。「物語」というブラックボックスが、移動に伴う肉体的、技術的な諸問題を不可視化することに言及されています。そもそも『杜子春』をブラックボックスの話にこんなふうにつなげるところがすごいんですが、まさにそうした移動の話、旅行記の話で思い浮かんだのが、ベン・ファウンテンの『ビリー・リンの永遠の一日』という小説です。

永田 こんどの本で僕が時間論として書いたことを一言に集約したみたいなタイトルですね(笑)

倉本 これはイラク戦争版『キャッチ=22』(註:2)とも言われて、全米批評家協会賞を受賞したほか、BBCが選ぶ二十一世紀のベスト小説の第八位にも選ばれているんですよ。アン・リー監督の手で映像化されているんですが、個人的には小説のほうが断然いいと思っているのでぜひこっちも読んでほしい。原題は”Long Halftime Walk”。アメフトの試合などのハーフタイムに演じられるショーのことを指しています。

註:2 アメリカの小説家、ジョゼフ・ヘラーが1961年に刊行した長編。第二次世界大戦中のイタリアのピアノ―ザ島を舞台にアメリカ空軍爆撃隊に所属する主人公が、狂った上司や同僚に翻弄され続ける風刺小説。この作品がベストセラーになったことで、「キャッチ=22」という言葉は、「ジレンマ」や「落とし穴」などを表すスラングとして定着した。

永田 以前にこの作品のことを倉本さんにすごく熱く語られて、すごく面白そうだと思ったことを、いま思い出しました。

倉本 さては積読してる?(笑)

永田 してますね(笑) でもこれはやっちゃいけない積読ですね。積んだまま忘れてしまうのは。

倉本 じゃあ今度は忘れないよう改めて推しますね(笑) これは、たまたま保守系メディアのカメラが回っているときに苛烈な戦闘を繰り広げて生き延びた若い兵士たちが、英雄扱いされて一時的にアメリカに呼び戻され、花火をバックにビヨンセがブリンブリンに歌い踊るようなド派手なハーフタイムショーのゲストとして登壇させられる顛末を描いた話。要するに、戦意高揚のためのマスコットとして使われてしまうんです。

永田 同じ「永遠」でも百田尚樹の『永遠の0』の世界とは正反対ですね(笑)

倉本 まさにまさに。至るところに痛烈な皮肉が効いている。主人公のビリーはまだティーンエイジャーなんだけど、ほんの二週間前まで命が無情に削られて跡形もなく飛び散っていくような世界にいたものだから、目の前で繰り広げられているお祭り騒ぎと自分たちの過ごしてきた時間が延長線上にあるとはとても思えない。しかも彼らは数十時間後には再びイラクに降り立っている予定なんですよ。ある意味、テクノロジーがあまりにも進化しすぎて、実際の戦場の様相と乖離したまま消費社会のお気楽な日常がグロテスクに接続されてしまうという。

永田 ティーエイジャーだというところもエグいですね。

倉本 彼は労働階級の家庭に生まれた男の子なんですが、高校卒業を目前にして、一家の自慢だった彼の姉をあっさり裏切った男の車をバールで叩き壊すという事件を起こす。で、兵役にいけばそれらを全部チャラにしてやると言われて今があるんです。同じ部隊にいる仲間たちもラテン系の貧困層出身だったりで、他に行き場所がない。いうなれば人生がマイボールじゃない状態なんですよ。そんな彼らに向かって、ショーの合間にアメフトのスター選手たちが、兵器が人間に当たった際の感触をしつこく訊いてきたり、あまつさえ「俺たちもあんたらみたいにムスリムの野郎を殺してみたいから一週間か二週間くらい戦場に連れて行ってくれないか、無料で助けになってやるから」とか言ってくるの! もうカオスだしグロテスクだし、そのすべてが残酷。

永田 すごい話ですね。でもこの小説と『杜子春』を結びつけてくれるのはうれしいです。日本では『杜子春』は童話として認識されているし、芥川龍之介が書いているので教科書的な作品としても受け取られている。でも倉本さんがさっき触れてくださったとおり、なかなかに変てこな来歴をたどっている話なんです。もともとは三蔵法師がインドから持ち帰った話を、唐の人が物語作品にして、さらにそこから芥川が作品化している。何百年もかけてユーラシア大陸の半分を移動して届いた話なんです。この話がもつ雄大な時の流れと移動性と、『ビリー・リンの永遠の一日』のなかで描かれる、わずか半日で男の子が時空を飛び越えるリアリズムの話は、ある種パラレルなものですよね。

倉本 そう。それに『杜子春』では、物語というブラックボックスが、移動に伴う技術的なものを全部不可視化させているのに対して、ビリー・リンのほうは、技術それ自体が全部ブラックボックス化されてしまい見えなくなっている。その結果、現実のほうが『杜子春』というフィクションと同じ位相になってしまうところが、すごく示唆的だなと思うんです。

■「失われた20年」を貨幣に換算した小説

倉本 日本の現代小説のなかで、書物と貨幣というテーマに基づいてベスト作品を挙げるなら、個人的にはもう間違いなく岡崎祥久さんの「キャッシュとディッシュ」(『文學界』2020年8月号掲載)ですね。岡崎さんは1997年に『秒速10センチの越冬』という作品で群像新人文学賞を受賞してデビューし、フリーター文学の先駆けと言われている作家ですが、その23年後に辿り着いた場所がここか、というやりきれなさが炸裂する話です。この小説の主人公は工場で、時給制で長年働いているような状況で、とにかくもうギリギリに磨り減っていている。何がつらいって、冒頭の一文が「俺はもうすぐ50歳です。貯金はまだなくて」。完全に『吾輩は猫である』を意識したうえでこの一文をもってきている。なにより切ないのは、この主人公はこれからお金を得ることよりも、過去に自分が失った金を取り戻すことに意識が収束してしまうところ。『キャッシュとディッシュ』という題名は、そうしたお金をめぐる諸々の出来事と、この人の叔父さんの部屋にぽつんと残されていた謎の皿をめぐる騒動にちなんでいるんです。

永田 謎のお皿……?

倉本 そう。叔父さんが数年前に失踪してついに死亡扱いになり、形見分けのときに、弟のほうが「遺産」をもらって、兄には皿を受け取れと言うんだけど、それはじつは弟から兄への配慮なんですよ。遺産といってもアパートの敷金程度で、部屋のクリーニング代やら公共料金の精算やら失踪宣告にかかる費用やらなんやかんやで実際にはマイナスの金になってしまう。結婚もして定職に就いている弟は、兄の暮らしぶりから相続税を払うのはキツいだろうと察して、皿のほうを兄に持って帰るように気を遣っている。そのあたりの痛々しさの描写もすばらしいんです。で、この皿は何なのかというと、ある日、この皿をスポンジで洗ったら、翌日にスポンジがなくなっていて、皿の上になぜか現金が載っていた。つまり皿に水を張り、モノにその水をかけると買ったものの代金が戻ってくるっていうシステムらしいんです。落ちていたネジに水をかけたら、そのネジが使われていた本棚のぶんのお金が戻ってくるとか、とにかく、一部でも水がかかればモノ全体が消えて、代わりに全額が返金されるという。

永田 すごく面白い。

倉本 元々かつかつの状態で、製麺工場で働いていたものだから、そうやってお金が得られると働かなきゃっていう強迫観念が失せて、だんだん生きていく意欲自体も失せていく。また文章が飄々としているのに情景がめちゃめちゃリアルなのよ。

「皿のお金で俺の生活は一気にたやすくなりました、長い間俺にまとわりついていた生活感がふっとやわらいでくれて、ああ、これでもう大丈夫だと思えて、よく晴れた明るい窓の外を見ながら俺はしみじみした気持ちになりました、これでようやく落ち着ける、俺の気持ちは安らかでした、ここ20年来、いや、もしかしたらそれよりももっとずっとなかった安堵感です、もうこのまま日差しに溶けてしまってもいいとさえ思いました」。

でもここで思い出してほしいんだけど、失踪した叔父さんの部屋に残されていたのは、文字どおりこの皿だけなの。……わかった?

永田 わかってしまった……

倉本 皆まで言わないけれども、やっぱりこのオチは、「最後のもの」に水をかける、なんです。主人公は自分に水をかけるってところで終わる。これが貨幣と書物の現代史ですよ……!

永田 主人公がもし水を自分にかけて貨幣になれるのだとしたら、の話ですが(一銭の価値もなく、ただ消えるだけかもしれないから)、オチが「彼自身が貨幣になってしまうこと」だとしたら、その貨幣はいったい誰が使う貨幣なんだろう。貨幣になってしまった人は自分自身を使うことはできない。貨幣になることで開放感はあるかもしれないけれど、お金を単に「使うもの」だと思っているだけだと理解できない何かがそこにある。そもそも彼はなぜ、貨幣になりたかったのか、というところを考えたい気がします。

倉本 お金をこれから得ることではなく、「取り戻す」ことに主人公の意識が収束する、とさっき言いましたよね。モノに水をかけても戻ってくるのは購入代金だから、べつに新しく得ているわけではない。でも自分のこの失われた20年間を、どうにかして価値あるものとして取り戻したいと思った結果なんじゃないかなと私は読みました。そしてそれは、永田さんが今度の本のなかで、労働の賃金が時間の対価として計算されてしまう時代と書いていた、まさにそこにつながる気がします。

永田 そうですね。僕は小学生のときに親の仕事の都合で、1年間フィリピンのマニラに住んでいたんです。小学校に向かうスクールバスに乗っているときに、僕より年の小さいストリートチルドレンが、手作業で編んだような花輪を毎日のように売りつけに来る。そのときに、僕はゲーテッドシティの庭付きの家からスクールバスに乗ってインターナショナルスクールで教育を受けに行く、対して、彼らは一見して役に立たなそうなものを懸命に売っている、この非対称性がすごく不思議でした。帰国して成人してみると結局、僕もロスジェネのひとりになり、自分の時間を日々、時給でお金に換算する日々を暮らすことになった。お金とか数字が持っているこの力はいったい何なんだろう、ということをずっと考えていたんです。岡崎はそれをじつに見事に小説化していますね。

倉本 すばらしいでしょう。こんなに的確に日本の20年を体現した小説ある!? と、いうことを言いたかった。今日はもうこれが言えればギャラがなくてもいいくらい(笑)

永田 そうやっていい小説を全力で推すところが、倉本さんはほんとに書評家の鑑だなと思います。我々を衝き動かす「それ」があるから人は小説を読むのであって、率先して衝き動かされてしまうのが、たぶん書評家なんですよね。でもギャラはちゃんともらってください(笑)

倉本 永田さん本の中に、何かを作っているわけではない業務に就く人が増えた社会では、仕事の内実が把握しづらいために、時間で仕事を売買している感覚が濃厚になると書いてあったのが印象に残っています。自分自身を価値換算してしまう社会は、人間やものの個別性を捨象して一般化する「トークン」の成れの果てですよね。

永田 おそらく歴史上で最初にトークンができて、そこから数字ができるまでの過程で始まったことですよね。しかも、それがいままでずっと続いている。それを言うために『書物と貨幣の五千年史』の前半二章では貨幣と書物の歴史を一気に遡ったんです。いまこの話が出てきたということは、倉本さんにはそれが伝わったんですね。

倉本 伝わった。すごく面白かったです。

永田 そういうリアリティで書いた本なので、そこをくみ取っていただいて大変ありがたいです。

次回の更新は11月中旬

哲学者の千葉雅也 氏との対談をお届けします。

情報が加速度的に増加し、スマートフォンをはじめとしたデジタルデバイスによって様々な行動が不可視化されている現代。そのような「ブラックボックス」が溢れる時代を、私たちはどう生きるべきか。 現代人にとって重要なこの問いを、著述家・書評家の永田希が、書物と貨幣の歴史を遡りながら現代思想や文学作品・SFを通して解き明かしたのが9月17日に発売される『書物と貨幣の五千年史』である。本書の主題となっている「ブラックボックス」という概念をより掘り下げるべく、集英社新書プラスでは4本の対談を掲載する。

プロフィール

永田希(ながた のぞみ)

著述家、書評家。1979年、アメリカ合衆国コネチカット州生まれ。

書評サイト「Book News」主宰。「週刊金曜日」書評委員。

「ダ・ヴィンチ」ブックウォッチャーの1人として毎月選書と書評を担当。

著書に『積読こそが完全な読書術である』(イースト・プレス)。

倉本さおり(くらもとさおり)

1979年、東京生まれ。共同通信文芸時評「デザインする文学」、週刊新潮「ベストセラー街道をゆく!」連載中。担当は小説トリッパー、ダ・ヴィンチの他、各誌で書評やコラムを執筆。TBS「文化系トークラジオLife」サブパーソナリティ。ラジオ、トークイベントにも多数出演。共著に『世界の8大文学賞 受賞作から読み解く現代小説の今』(立東舎)や黒あんず監修『韓国文学ガイドブック』(Pヴァイン)がある。

永田希×倉本さおり

永田希×倉本さおり

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり