情報が加速度的に増加し、スマートフォンをはじめとしたデジタルデバイスによって様々な行動が不可視化されている現代。そのような「ブラックボックス」が溢れる時代を、私たちはどう生きるべきか。

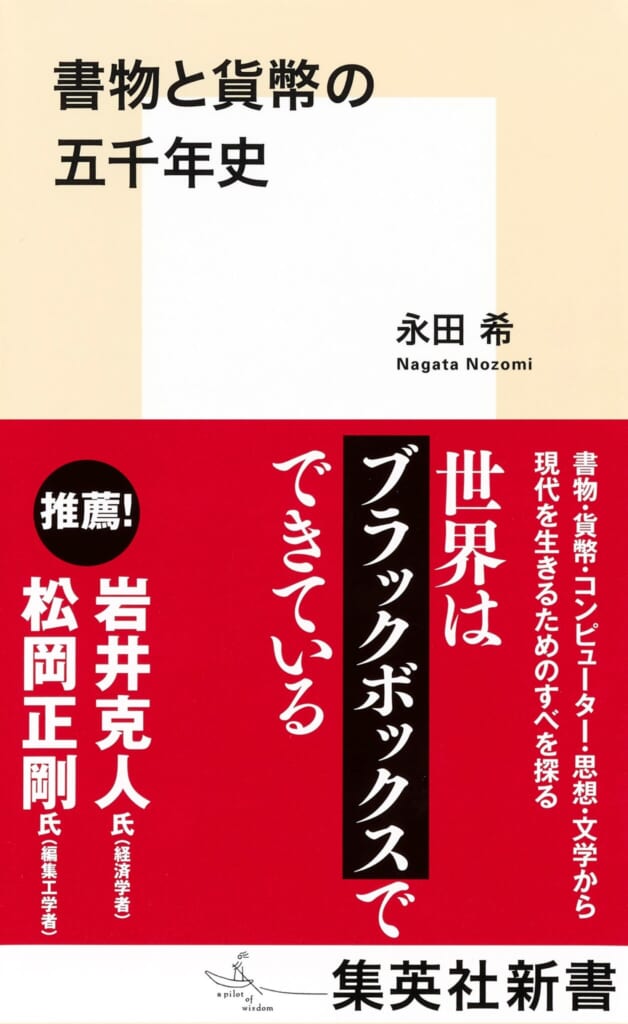

現代人にとって重要なこの問いを、著述家・書評家の永田希が、書物と貨幣の歴史を遡りながら現代思想や文学作品・SFを通して解き明かしたのが9月17日に発売の新書『書物と貨幣の五千年史』である。本書の主題となっている「ブラックボックス」という概念をより掘り下げるべく、集英社新書プラスでは4本の対談を掲載する。

第2回目は、農業史研究者の藤原辰史氏が登場。『決定版 ナチスのキッチン』(共和国)や『トラクターの世界史―人類を変えた鉄の馬たち』(中公新書)、『分解の哲学』(青土社)、『縁食論』(ミシマ社)などの著作で、食と技術を通して生命を考えてきた藤原氏は、『書物と貨幣の五千年史』と同日に福岡伸一氏と伊藤亜紗氏と共著『ポストコロナの生命哲学』(集英社新書)を上梓。本対談では、永田氏と藤原氏に共通する姿勢――人々が当たり前に受け入れているものに問いを立てること――を掘り下げていく。

(構成:仲俣暁生)

■「入り口の問い」の前で立ち止まる

永田 藤原さんも執筆に参加なさっている『ポストコロナの生命哲学』を面白く読ませていただきました。藤原さんの仕事で僕が好きなのは、人間の感情とか感覚のことをすごく大事にしているのにもかかわらず、「人間」というくくりだけでは世界を見ていないところです。こんなに優しい人なのに、ときどきなぜ人間というものをこんなに突き放すんだろう、と。読んでいるとほろりとさせられたり、心が温まる思いもするんですが、同時になにかものすごく残酷で冷たい世界に触れたまま、そこから身体を引き離さないで優しいものを探している。残酷なものと優しいものを、つねに同時に出してくれる感じがあるんです。

藤原 そんなふうに自分の仕事を表現していただいたことは、これまでにないのでうれしいです。

永田 藤原さんの重要なモチーフの一つに「縁側」がありますね。『縁食論』では縁側での日なたぼっこの話が出てきます。縁側は家という建物にとって外と内との境界線にあたる場で、藤原さんは「縁(えにし)」という繋がりよりも、境界のもつ「へり性」に注目しています。しかも人と人、人と自然の結びつきを重視しつつも、『分解の哲学』に書かれていたような「バラバラになっていくこと」に対しても原理的に考えていらっしゃいます。僕自身も今度の本(『書物と貨幣の五千年史』)では「書物」という概念をバラバラにしたいと思って、書物であれば「インクが染み込んだ紙」という基本的な部分まで分解し、電子書籍であればコンピューターとディスプレイ、サーバーとネットワークまで分解して捉えていったんです。

藤原 永田さんの『書物と貨幣の五千年史』を読んで最初に感じたのは、これは「本の人」が書いた本だなということでした。なにしろフランスのバンドデシネ(漫画)をはじめ、読んだことのない本がたくさん出てくる。しかもデリダの話になるかと思えば押井守のアニメーションの話になり、また哲学に戻り……と、本を通じてしか出会えない様々な人たちを同格・同レベルで論じている。私は図書館のレファレンスにいる博識の司書さんに相談するのが好きなのですが、そうした方々に「この分野にどんな本がありますか」と聞くと、検索も使わず「こんな本もある、こんな本も」と次々に出てくる。そのような意味で永田さんは「本の人」だなと。

永田 僕は書評をしたり、「積読」についての本(『積読こそが完全な読書術である』)を書いたこともあって、よく「本読み」だと言われるんですが、そのことにけっこう違和感があります。たくさん本を読んでいるというより、たぶんいろんなものを本として認識しているんですね。なので結局、藤原さんのおっしゃるご感想はその通りだと思います。本を読むことはそんなに自分のアイデンティティにはなっていなくて、むしろ人間に対しても一種の「本」として向き合っている、という実感があるんです。誰かと話をしているときは、本を読んでるときのような気持ちで向き合っているし、逆に本に向き合うときは、その本を書いた人の話を一生懸命聞くような気持ちで読んでいる。さらにいえば自分自身も「一冊の本」のような気がしているんです(笑)。なので本らしい本を読む、ことには微妙な違和感があって、自分はむしろいわゆる読書家ではないのではないかと思ってます。

藤原 私も高校まで言葉を読むのがすごく苦手でした。読んでいると、文字がつるっと滑っちゃうんです。だからこそ、本を読むこと自体をある種の「奇跡」として感じていました。ところが『書物と貨幣の五千年史』で扱われている「言語」や「貨幣」をめぐるアカデミズムでの思想哲学研究では、それら自体に対する違和感を受け入れてもらえないし、それを感じることも許されない。経済学の場合はその禁忌がもっとも強く、「貨幣とは何か」「市場とは何か」「労働とは何か」を問うこと自体がとても難しい。永田さんの本の推薦文をお書きになった岩井克人さんは、経済学者でありながら貨幣自体の存在を問うていらっしゃいますが、そうした人はそう多くはいません。

そうしたなかで永田さんは、なぜ私たちは貨幣を使っているんだろう、本に書かれた文字はたんに「紙の上に載ってるインクの染み」にすぎないのに、どうしてそれに欲情したり感動したり怒ったりするのかという、初学者が感じるような深刻な問いを投げかけたわけです。私自身も、大学に入ったときに、友人たちが議論してる内容が高尚すぎてついていけず、入り口でうじうじしていました。でも自分なりに研究を進めていくうちに、なぜ私たちは言語を滑らずに読み続けることができるのか、そのように読んでいることを当然の前提にしてしか研究や勉強ができないのか、という「入り口の問い」が大事だったことに気づいたんです。

■「食」をめぐるテクノロジー

永田 台所やトラクター、有機農業や給食など、藤原さんがお書きになるものはいっけんテーマがバラバラに見えて、それらを貫くものとして「食」あるいは「飢え」への関心がありますね。そこまで強く食への関心を持ち続けている理由はなんですか。

藤原 私はご飯を食べること自体がすごく好きなんですが、友達や家族と食べているときに、たまに「ご飯を食べている」という行為がゲシュタルト崩壊を起こすんですよ(笑) 歯を剥き出しにして、唾液を人に見せながら、ゴクゴクと音を立てて……と、ものすごくグロテスクなことを実は共有している。そういうことがすごく不思議で、なぜこんなことができてるんだろう、と思ったことが「食」を研究のテーマにしたきっかけでした。そうした原理的な問いは、貨幣や書物に対する、永田さんが抱いている問いとどこかでつながってくるかもしれません。深く入る前に、その入り口で問いを立ててもいい、なぜ私たちは鉛筆を使って字を書くのか、なぜ私たちは鋤を使って土壌をひっかくのかといった問いが大事なんですね。

永田 文字もまた、口承の言葉で描いた対象を殺してしまっているのに、それの死に関してケアしないというある種の残酷さをまとっている。『書物と貨幣の五千年史』で触れた、古代ギリシャ哲学などでも言われている口述の言葉は「生きて」いて、筆記された言葉は「死んでいる」という話と繋がるテーマですね。口述の言葉が筆記された瞬間に死んでしまう、というのはすごく魅力的であると同時に、とても嫌な感じもします。この文字が隠し持っている二面性はなんなのか、というのが僕が書きたいことなんです。

藤原 それは食べ物と一緒ですね。人間の食べ物も、塩以外はほとんど生物の死骸でしかない。でも、そんな「死んだもの」でも文化の香り、喜びの香りとして感じ享受している。文字もまったく同じで、すべては「死んだ言葉」です。

永田 でも普通の人はご飯を食べるとき、材料になっているものをいかに殺しているかとか、農薬で虫を殺したり、土地を隣人と奪い合ったりということに関してはケアせず、目の前の食べ物を味わうことに当たり前にフォーカスしているわけです。そういう人に向けて藤原さんは、にこにこしながらその部分を残酷なまでに打ち出すけれど、でも同時に「ご飯はおいしいよね」ということもちゃんと言っていく。そういうところがすごく好きなんです。

藤原 食べることは生の喜びや人間の美しさ表すものだと言われるし、そのことを私も信じていますが、同時にその前提は、殺害した生き物たちを口に入れるという、すごく残酷なことにすぎない。永田さんはそのあたりを「ブラックボックス」という言葉を使って表現していますが、ブラックボックスは開けないほうが世の中はスムーズにいく(笑) 食べ物の生前の様子をいちいち考えていたら食事になりませんから。だけど世の中がスムーズになりすぎて、このままそこの部分を見なかったふりにして進んでいいのか、というところに生まれたのがこの本なんじゃないかと思います。

永田 すごく抽象的で、やや言葉遊び的になりますが、「なりすぎている」というためには適切なスムーズさの基準が必要ですよね。自分でものすごく苦労して食べられるものを見つけて解体して食べるという究極の「ごつごつ」と、その対極にある、太陽光だけでも生きていけるという完全な「つるつる」とがあるとして、その両極の間にちょうどいいポジションはあるのだろうか。歴史的に見ると「ごつごつ」から「つるつる」へ、どんどん「滑らか」になっているのはたしかで、このままだと未来はさらにそうなっていく。ちょうどいいポジションのない世界で、藤原さんはそのときそのときの滑らかさの「傾き」がなんなのかを考えてらっしゃると思うんです。適切なバランスをオーバーしているという意味ではなく、その傾きのなかを通り過ぎているという意味であれば、いまはかつて何かを食べるときに感じていた「ごつごつ」な抵抗感を忘れる方向に通り過ぎている。ここからここに移動している、その間にはこういうことがあったから知っておいたほうがいいよ、その「移動」をするときには足元に気をつけよう、と藤原さんは書いているんだと思います。

藤原 実際、「そこまでもブラックボックスにするのか!」みたいな違和感を日常的に抱きながら生きていて、それを暴いてやるぜ、といういじわるな気持ちが『分解の哲学』を書かせたことは間違いないんです。ただし私は、「では歩みを止めて逆方向へ向かおう、前近代の楽園へ戻ろう」などとは一切言っていない。難しいことですが、輪をかけてつるつると滑らかになっていく世界には抗いたいが、その中で歩みは止めないでいたいんです。設計図を書いてそこから鳥瞰的に分析したり、こういう仕組みがあなたたちを苦しめているのです、と書いたりすることはしたくない。それよりは自分の足で歩きながら、どこで躓くかとか、どこがつるつるになってるのかといった、自分たちの暮らしの延長線上にいろんなものごとを考えたいんです。

そのことは、私が農業の土地制度――これ自体大変重要なのですが――よりもトラクター、食の生産構造よりも台所といった、物や道具につねにこだわる理由とつながっています。私たちが毎日接している「物」は、自然と人間との境界にある技術、テクノロジーなんですね。トラクターや台所、あるいは箸とかモーターとか、いまならケータイもそうかもしれませんが、生活から手放せないそれらのものから考えれば、傲慢な「上から目線」の研究にならずに、自分たちの肉体の延長としていま現在起こってることを考えられると思ったんです。

永田 藤原さんは『農の原理の史的研究』(創元社)の前書きで、技術とは自然から人類を解放するものである、という書き方をされています。解放されたはずの自然と人間とがつながるところに技術がある。この技術を見ることで、解放されて自由になったはずのその「自由」を見つめ直すのだ、と。単純に、自然から人間を解放するものが技術だと捉えると、自然と人類の間をスパッと技術が切っていくような感じだけれど、藤原さんの見方はそうではない。太古の自然とともに生きていた人間と、自然から乖離してるかのように見える現在の人間と間の歴史の部分を、言うなれば「技術」がつないでいる。そうなると、自然から人類を解放することであったはずの技術によって、逆に人類は自然につなぎ留められているとも言える。

これは完全に僕のブラックボックス的な考え方なんですが、ある技術の中には自然が入っている。トラクターを経て、農協や市場、スーパーやコンビニといった流通を経て、あるいはレストランを経て、最後に人が食べるという諸段階の中に、一つ前の段階を忘れるかたちでブラックボックスのように入っている。今回の『書物と貨幣の五千年史』では、それらの中になにが入っているのかをできるだけ開けていく作業をしたかったんです。

■「贋モノ」をめぐるパラドックス

藤原 永田さんの今度の本のキーワードの一つは「贋」という言葉ですよね。アンドレ・ジッドの小説『贋金づくり』への言及をはじめ、とにかく金を論じるときには「贋モノ」から論じなければならない。実は、私は岩井克人さんの『貨幣論』が好きです。最初、『ヴェニスの商人の資本論』から入りましたが、『貨幣論』を読んで貨幣の不可思議さに触れて経済学の入り口で止まっていた自分に岩井さんが「止まっても当然でしょう」と言ってくれた気がしました。貨幣は生まれた瞬間からその贋物が登場していて、貨幣史がもつその危うさを、永田さんはけっこう愛してらっしゃる気がします。ところで「真贋」は食べ物の重要な論点でもあるんです。たとえば「これは神戸牛です」と言われても、本当にそうなのか誰も完全には判断できない。「神戸牛」や「松坂牛」など食べ物もまた真正なものと贋モノというカテゴリーのもとで価値をつけられ、それを私たちは日頃食べている。この贋金というモチーフがどこから来たのかということと、書物における「贋モノ」、つまり「贋書物」とはどういうものだとお考えなのかを伺ってみたいです。

永田 『書物と貨幣の五千年史』では、’book’という語には意識的に「書物」という言葉をあてているんです。なぜなら「本」という言葉自体に、「オリジナル」という意味が含まれてしまっているからです。漢字の「本」は「木」という字の根もとに一本の横線が引いてある。「根本」という言葉にも「本」が含まれる。このように「根本」と「書物」とは大いに関係があるのだけれど、やがて大量生産されブラックボックスの中に入れられてしまった。「手本」と「写本」でいうと、「写本」のほうは印刷技術によってコモディティ化(汎用品化)されたけれど、写される側の「手本」のほうはほとんど意識されなくなってしまいました。

藤原 なるほど、そのとおりですね。まったく気づきませんでした。

永田 「違法コピー」という言葉があるように、手本から写本を作ることがダメなケースもある。貨幣の場合は勝手に増やしてはいけない制限があるのでわかりやすいですが。書物の場合も、たとえば藤原さんの本を僕が勝手にコピーして売ったらそれは違法になる。つまり経済や市場、法という問題が入ってくることで、本物と贋モノの問題は身近でリアルなものになるんです。でもオリジナルとコピーによる書物のネットワーク自体が、まだ大量生産や市場や法律によって切断されていない状態の時代は、真贋はそれほど重要な問題じゃなかったのではないかと思います。印刷以前の「語り部」になるとますますそうですね。自分の祖父がしていた話を僕がするといったときに、その真贋は区別できないですから。

永田希 氏

■「黙読」はなぜ恥ずかしいのか

藤原 もう一つ重要なのが音読の話ですね。本はできあがった瞬間にものすごく多くのことが切り捨てられている。もちろんそれは私たちが引き受けなければならないし、現代社会を生きている以上は逃げきれない。でも実は「本は死んでいるもの」であって、それを用いて私たちは黙読をする。黙読することでも失われている、多くのものがあることに気付かされました。他方でいまはずいぶん多くの人が、家事をしたり子どもをあやしたりしながらオーディオブックを聞いているといいます。「耳で聞く」という、まったく違った本の在り方があるんですね。そういえば、永田さんがiPhoneで原稿を音声読み上げして文字校正をしていると知って驚きました。

永田 ラテンアメリカ文学のある研究者さんは、原稿が完成すると仲間を集めて、みんなでできた原稿を音読するらしいんです。それを聞いて、言葉の流れがよい感じになっているのかを調整する。そういうことをしてる方は結構いると思うんですが、僕には悲しいかな、そこまでしてくれる友達がいないので、iPhoneに読み上げてもらっているんです(笑)

藤原 その話はすごくいいですね。私はけっこう音読にロマンティシズムに近い呪力を感じていて、それは口に出して音読してみないと気づかない間違いがあるのと一緒なんですよね。その人の癖というか、うっかり書いた「筆の滑り」を音読が明らかにすることがある事実を、僕は大事にしたいと思っているんです。だから、私はいまだに黙読がすごく恥ずかしいんですよ。小学校時代に、しゃべらないで読んでくださいねって言われて黙読の仕方を学ばさせられるんですけど、あのときに自分がものすごく恥ずかしかったことを覚えているんですよね。いまだにその気持ちが残っていて、「書いてある文字を黙って目を追うことだけで読んだふりしてるでしょ、みんな」みたいな気持ちになる。実はそこもブラックボックスになっていて、私たちはいつの間にか黙読だけが読書だと勘違いしてるわけです。

永田 黙読が恥ずかしいという感覚は面白いですね。黙って読むことによって、自分が読んでいるものがなんなのか、他人からのぞき込まれない限り、わからなくなってしまう。その密やかな感じ、ようするに自分のなかにだけ読んだ内容が蓄積されていく感覚が恥ずかしいんでしょうか。

藤原 なるほど、それはすごく高尚な解釈ですね(笑) なぜ恥ずかしいと思ったのかは思い出せませんが、普通はむしろ音読のほうが恥ずかしいですよね。みんながそれを暗黙の了解として、黙読することが読書だよ、といって同じ行為をしてるのが恥ずかしかったのかもしれない。でもそれは貨幣もそうですよね。福沢諭吉など写真や絵が載ってる、たんなるインクの染みた紙にすぎないんだけど、なぜか価値があることにされている。

永田 そういえば、僕はお金を使うときに、いつもすごく恥ずかしさを感じるんですよ。あと、それこそご飯を食べるのがすごく恥ずかしい人はいますよね。

藤原 こちらは大いにいますね。ある行為を「恥」にするというのは、そこをブラックボックスにするということと同じです。性のことを語るのが恥ずかしいと感じるのは、そこの部分をブラックボックスにするからですよね。他方で、かつては自由に言葉を交換することも人前でははばかられる行為だったけれど、それがSNSで簡単にできるようになっている。自分の思想信条を――それが思想信条であることに自覚もなく――恥ずかしげもなくつぶやくことが、ごく普通にできる時代になってしまいました。

藤原辰史 氏

■技術によって社会化されるもの

藤原 この本を読んで永田さんが偉いなと思ったのは、最初と最後にちゃんと種明かしをされてることです。これはiPhoneという、自分では作りもできないし分解もできない機械で書かれた本である、と。すべて親指でフリック入力して書いてらしたんですか。

永田 そうですね。

藤原 それは驚きです。パソコンのほうが文字入力は速くないですか。

永田 パソコンのほうが速いですが、僕は絵に描いたようなものぐさなんで、そこまでに行くのに体を縦にするのが億劫なんですよ。ものを書こうと思ったときに座っていることが少ないので、スマートフォンを手に取って、まるでファストフードだけで食事を済ますような感じで書きました。

藤原 そういう自分のものぐささも種明かしをしてくださっているので、読者も親近感を持ちながらこの本を読める。でもそれは、実はシステムとして理解しきれていないものに頼ってしか、私たちがものを書けないことの宣言なんですね。

永田 言葉にするとキャッチコピーみたいな感じになるんですが、たしかに読者の側に擦り寄りたいというか、寄り添いたい気持ちはあります。でも、この言葉から感じる、なんだかほんわかした雰囲気とはだいぶ違っていて、フィリップ・K・ディックの小説で現実化する悪夢みたいに、この本を電子書籍で最後まで読んでくれた人の前に、突然、著者である僕の顔がぶわーっと出てくるような感じで自分を憑依させて、ちょっと不気味な感じにしたかったので、種明かしをしたんです。というのも、僕は技術と社会とは同じものだと考えているんですよ。できればずっと寝そべっていたい人間なのに、自分が摂取してしまったものはどうしても外に出さないといけない。それを僕から引きずり出してくるものが、たとえば技術と社会なんです。今回の本も前回の「積読」本も、そういう経緯で書かされているという感覚があって、本当はハーマン・メルヴィルの『代書人バートルビー』(註1)みたいに、できれば書かずに済ませたかった(笑) もちろん書きたくて書いた本なんですが、その書きたくなる気持ちでさえもが、社会とか技術によって引き出されている。もし社会や技術がいま突然なくなったとしたら、たぶん僕は本を作るために一人黙々と何かに書きつけていくようなことはしなくなるんじゃないかと思うんですよね。

藤原 技術によって社会化されているご自身に自覚的だから、iPhoneの種明かしがあるんですね。技術が社会化してくれるような中にあって、技術なき社会を夢想するのではなくて、技術の中にある自然を拠点にしつつ、それに飲み込まれても、ブラックボックスの中に入りきらないぞ、というのがとても永田さんらしいと思いました。

註1:1853年に発表された短編小説。法務事務所を経営する語り手が代書人としてバートルビーという青年を雇う。しかし彼は書きおこした文章を口述する仕事を”I would prefer not to”(『せずにすめばありがたいのですが』)という言葉で拒んだことをきっかけに、だんだんと仕事をしなくなっていく。

次回の更新日は10月7日(木)

書評家の倉本さおり 氏との対談をお届けします。

情報が加速度的に増加し、スマートフォンをはじめとしたデジタルデバイスによって様々な行動が不可視化されている現代。そのような「ブラックボックス」が溢れる時代を、私たちはどう生きるべきか。 現代人にとって重要なこの問いを、著述家・書評家の永田希が、書物と貨幣の歴史を遡りながら現代思想や文学作品・SFを通して解き明かしたのが9月17日に発売される『書物と貨幣の五千年史』である。本書の主題となっている「ブラックボックス」という概念をより掘り下げるべく、集英社新書プラスでは4本の対談を掲載する。

プロフィール

永田希(ながた のぞみ)

著述家、書評家。1979年、アメリカ合衆国コネチカット州生まれ。

書評サイト「Book News」主宰。「週刊金曜日」書評委員。

「ダ・ヴィンチ」ブックウォッチャーの1人として毎月選書と書評を担当。

著書に『積読こそが完全な読書術である』(イースト・プレス)。

藤原辰史(ふじはら たつし)

歴史学者。1976年、北海道旭川市生まれ、島根県横田町(現奥出雲町)出身。京都大学人文科学研究所准教授。主な著書に『ナチス・ドイツの有機農業』(第1回日本ドイツ学会奨励賞)、『カブラの冬』、『稲の大東亜共栄圏』、『ナチスのキッチン』(第1回河合隼雄学芸賞)、『食べること考えること 』、『トラクターの世界史』、『戦争と農業』、『給食の歴史』(第10回辻静雄食文化賞)、『食べるとはどういうことか』、『分解の哲学』(第41回 サントリー学芸賞)、『縁食論』、『農の原理の史的研究』がある。近刊は、『ポストコロナの生命哲学』(福岡伸一、伊藤亜紗との共著)2019年2月には、第15回日本学術振興会賞受賞。

永田希×藤原辰史

永田希×藤原辰史

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり