浅草キッドの水道橋博士は、タレントや作家の顔を持つ一方で「日記を書く人」としても知られています。

小学生時代に始めたという日記は、たけし軍団入り後も継続、1997年からは芸能界でもいち早くBLOG形式の日記を始めた先駆者となり、現在も日々ウェブ上に綴っています。

なぜ水道橋博士は日記を書き続けるのか? そこにはいったいどんな意味があるのか?

そう問うあなたへの「日記のススメ」です。

談志師匠・高田先生・古川ロッパ

『藝人春秋Diary』を刊行した、今年2021年は、日記界(そんな世界があるのか知りませんが)の当たり年でした。

次々と画期的な一冊が生まれましたが(日記の単行本化の場合は「生まれ直した」、が正確かもしれません)、今回は「男子の日記」を紹介していきます。

まずは『談志の日記1953 17歳の青春』(dZERO)から。

著者は、家元こと故・立川談志師匠です。

没後10年の今年11月は追悼・立川談志の出版ラッシュでしたが、その中でも最注目の一冊だったと言えましょう。

談志の外部(Bコース)弟子であり、ボクが師事する高田文夫先生は、「週刊ポスト」のご自身の連載「笑刊ポスト」の373回で、この本を取り上げています。

書き出しは──。

『藝人春秋Diary』(水道橋博士)の推薦の帯文を書いてからというもの私の中では日記ブームが来ている。先週この連載で和田誠の手書きの日記本(17歳から19歳)『だいありぃ』が素晴しいと書いた。そこへ慌てたように届いた本には“談志17歳”の文字が。衝撃である。「17歳」と言って通るのは南沙織か森高千里である。

和田誠に17歳の時があったように談志にも17歳の時があったのか。

──で始まります。

高田先生に談志師匠や和田誠先生の同列で自分の名前が刻まれていることだけでも、光栄極まりないことです。

やはり「日記」をつけておいて良かった。

この一文だけでボクのMemoryが刻まれます。

さらに、高田先生に『ラジオビバリー昼ズ』のゲストでお会いした時、「談志と和田誠は一歳違いの東京人だからオマエが日記を研究してみろ。同じ頃に同じものを見ていたはずだから」と、まさにこの連載用のお題までいただいています。

さて、談志師匠は、生前に数々の単行本を上梓しており、高座の言葉だけではなく文章を残す文人ではありましたが、日記を入門時から最晩年まで書き続けていたことは今回まであまり知られていませんでした。

このたび、単行本化された日記は、既に落語家の修行時代です。

後の人間国宝になる、柳家小さんに16歳で入門して、前座2年目の「小よし」を名乗り、18歳で二ツ目となり「小ゑん」になるまでの期間に書かれたものです。

27歳で真打ち昇進「立川談志」と名乗ることになるので、多くの読者にとって、談志以前の知られざる物語が綴られているわけです。

16歳で徒弟制度に飛び込み、「小生意気」と言われ続けましたが、オトナの世界に揉まれていく少年の初心な心根の吐露に読んでいて胸がキュンキュンとしてしまいます。

「僕には夢を追うのみで、若さを楽しむ資格がないのであろうか。悲しい。その原因は落語なのだ。僕の宿命なのかも知れない」

この2行を読み返すだけで落涙してしまいます。高田先生は、

あまりにもピュアすぎて、ギュッと抱きしめてあげたくなる。

と書いています。高田先生はこの文章の最後に──。

そう言えば「“古川ロッパ日記”はよく出したネ。あれは凄いな」とやたら私にすすめていたっけ。自分だってずっとつけていたのだ。またやられた。

──と締めています。

日記繋がりで話を進めると、ボクが書いた『藝人春秋Diary』はエピグラフ(巻頭言)にその古川ロッパの日記から引用しています。

1960年12月4日──。

「日記は俺の情熱、そして業」

そしてエピグラム(巻末言)にも。

1958年8月2日──。

「俺は日記をつけるために生きているのだ」

日記芸人の鼻祖・ロッパの日記は、あたかも“芸”そのものがそうであるように、藝人の心根から心根へ、日記という文がバトンで繋がれていくことを予見しているかのようです。

何度も読み返す『笑芸日記』

その高田文夫先生にも「日記」と題された書物があります。

ちくま文庫の『笑芸日記 一九九六……二〇〇五』です。

こちらは、文庫のオリジナル企画ですが、2004年5月、白夜書房より刊行の『渡る世間はシャレばかり』に、『小説現代』(講談社)連載の「高田文夫の談笑亭日常」(1996年4月〜2005年12月)を併せて収録して、加筆修正されたものです。

その『笑芸日記 一九九六……二〇〇五』の紹介文。

「笑い」の応援団長高田文夫が落語・芝居・映画・音楽…ありとあらゆる大衆芸能を見まくり、芸人・役者と飲み語り、「笑い」の世界を盛り上げるイヴェントのために奔走する日々を軽妙なシャレをとばしながらつづった、まるまる十年間の爆笑日記。登場する人々は立川談志、古今亭志ん朝、三木のり平、青島幸男、中村勘三郎、大滝詠一ほか多士済々。大衆芸能史の貴重な記録。

とあります。

そして、この本の目次、2004年には、この記述が書かれています。

虚もあれば実もある。金もあれば誠意もある。

虚実表裏一体、一体どうなってるのの日々是酒と馬鹿の日々

まさに人生山あり谷あり白あり

免許証偽造にトルコで全裸の若い衆

三木のり平氏と至福のいっとき

たけし金獅子賞

談志がん告白

小朝IN武道館

青島都知事と密会

深夜「景山民夫焼死」の報

満五十歳とラジオ番組十周年のW御祝儀。

師匠の談志と世界の北野が、ベロンベロンでスッポンポン〔ほか〕

さて、この「免許証偽造」の「若い衆」が若き日のボクであり、「トルコで全裸の若い衆」が若き日の江頭2:50です。

この免許証偽造事件の謹慎期間にボクは傷心のまま、パソコンの入力を覚えて、1997年から始めたBlogが今も続いているのです。

この時期に思い入れがあるので、この本は、気がつけば何回も読み返してしまいます。

自分の過去の時代を知りたくて、何度もタイムスリップを繰り返すように。

ちなみに、今や70代に突入した高田文夫先生の48歳から58歳にかけての日記が、芸能史資料として貴重なのは、全てに年、月表示があることです。(例:2011年8月×日)。

つまり、これは高田先生のギョロ目を通した編年体の芸能史です。

10代の日記書といえば、この10月に新潮社から『憂行日記』も刊行されました。

この本は「どくとるマンボウ」こと故・北杜夫、18歳の日記です。

ボクの若い頃は、読書好きは必ず、「狐狸庵派? マンボウ派?」と聞かれたものです。

「狐狸庵先生」=遠藤周作、「どくとるマンボウ」=北杜夫として通称で知られました。

純文学作家であり、稀代のエッセイストであったお二人共、既にお亡くなりになられましたが、昭和の文壇の人気を二分する大流行作家です。

この本では、高名なる歌人・斎藤茂吉の次男に生まれ、医者を志しながらも、後に作家として大成する北杜夫の本名、斎藤宗吉の少年時代が綴られています。

北杜夫は『どくとるマンボウ航海記』でベストセラー作家になりますが、次作の『どくとるマンボウ青春記』のネタ元がほぼほぼ、この日記の記述にあることがわかります。

そして北杜夫の10代の溢れかえる知識欲に圧倒され、医師になるべきか、文学者になるべきか、将来への葛藤、そして、日記に実験、実践される文章の格調高さや教養の深さに感嘆します。

(ちなみに、遠藤周作にも、日記文学の金字塔とも言われる『遠藤周作全日記 1950-1993』があります。上巻1950年~1961年、下巻1962年~1993年と2冊組で1万円以上のお値段、かつ上下巻併せて800ページのボリュームを誇ります。「創作ノート」の機能もあったようですが、ボクが遠藤作品に未読のものが多いので、まだ手を出していません)

自分をギュッと抱きしめたくなる瞬間

冒頭の引用で高田先生も言及されていたように、今年出版された10代男子日記には、2019年に逝かれた和田誠『だいありぃ』の出版も特筆モノです。

副題は「和田誠の日記 1953〜1956」です。

和田誠さんの17歳から19歳の手書きの日記が、そのまま掲載されています。

ボクは、『キネマ旬報』で和田誠さんと、この本の解説も書いている三谷幸喜さんの対談連載で、フランク・キャプラ監督の『素晴らしき哉、人生!』(1946)の素晴らしさを知らされたので、文字通り「涙が出そうになった」のはこの日の記述です。

イラストレイターとして、本の装丁でもお馴染みの和田誠定形の袋文字が、既に完成されているのにも驚きます。

そして、絵ばかりでなく、これらの先人の日記を読むと、10代の若き日に今、巷間で知られる文章家の文体が完成、あるいは特徴を顕著にしていることに驚きます。

改めて10代の日記の魅力とは、知られざるオトナの世界に恐れおののき、漆黒の未来へ向けたひとりぼっちの自問自答が、無垢でナイーブなままであることに尽きます。

月日を経てオトナになった時、人は過去の日記のなかの青春を誰彼問わずに「抱きしめてやりたくなる」ものです。

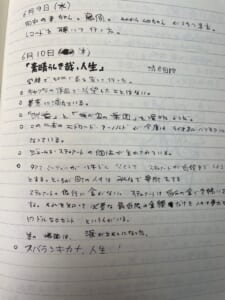

最後に岡山県倉敷在住のど田舎に在住する少年、後に「水道橋博士」になることすら本人が知らない小野正芳くんの16歳の文章をご覧入れましょう。

『キネマ旬報』1979年11月上旬号より。

読者投稿欄です。

青春の海 「ビッグ・ウェンズデー」と「18歳〜海へ」

五月、私はGWの喧騒を離れ映画館に一人座っていた。スクリーンには、青々としたカリフォルニアの海。 青春の波しぶきが乱舞していた。すべてを呑み込むかのような大波にさえ板きれ一枚で果敢に挑む三人の男達。

しかし、そんな勇姿とは裏腹に私は言い知れぬ疎外感を感じていた。私には、ヒーローに感情移入し、自分の姿を投射することは不可能だった。そして何一つやれぬ、できぬ、せぬの自分に何かでもすがろうと映画狂の仮面をかぶろうとしていたのを発見した。「もう映画は二度と見るまい。」そうとさえ思った。

しかし、八月。熱気を孕んだ雑踏をよそに私は暗闇に身を潜め、銀幕を見続けていた。 スクリーンには暗濁とした鎌倉の海。漠然とした虚しさに包まれ、死と戯れながら波に沈んでいく一組の男女。衝動的で、死に何の意図もなく、 それでいて当然かのように自死しようとする二人。まるで虚しさを死に頼るかのように。

私はその映像のせつなさ、虚しさ、哀しさの中に、自分を見つけていた。そして何故自分が映画を見ているかその自分の存在感を初めて感じた。

それはあたかも“大波に立ち向かう”ことが青春の姿であれば、ほんの“さざ波にも呑み込まれ、死のうとしている”姿に悲愴なる青春の後姿を見るかのように。(岡山県倉敷市稲荷町1の23・16歳)

我ながら……。

ギュッと抱きしめてやりたくなります。

プロフィール

1962年岡山県生れ。ビートたけしに憧れ上京するも、進学した明治大学を4日で中退。弟子入り後、浅草フランス座での地獄の住み込み生活を経て、87年に玉袋筋太郎と漫才コンビ・浅草キッドを結成。90年のテレビ朝日『ザ・テレビ演芸』で10週連続勝ち抜き、92年テレビ東京『浅草橋ヤング洋品店』で人気を博す。幅広い見識と行動力は芸能界にとどまらず、守備範囲はスポーツ界・政界・財界にまで及ぶ。著書に『藝人春秋』(1~3巻、文春文庫)など多数。

水道橋博士の日記はこちら→ https://note.com/suidou_hakase

水道橋博士

水道橋博士

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり