私の書斎に離島について書かれた一冊の本があります。著者はドイツ人のユディット・シャランスキーで、『離島のポケットアトラス:私が訪れたことがない、これから訪れることもない五十の島』(Penguin Books UK)というタイトルです。

その中には太平洋、大西洋、北極海などにある世界各地の離島への航海図が載っています。島については輪郭線と簡単な地名が書かれているだけで、景色や細かな地理情報はなく、島の歴史やちょっとした逸話が二、三ページほど載っています。この本を何度も読み返しましたが、航海図のアウトラインを見るだけで想像が膨らみ、夢見心地になります。

日本にもロマン漂う島はたくさんあります。「沖ノ島」「壱岐(いき)島」「小笠原諸島」「奄美大島」「屋久島」などはその一例といえます。幸い、これまでに奄美大島や沖ノ島を巡る機会を得ましたが、訪れたことのない島はまだたくさん残っています。その中でも、ずっと心の一隅に留めていた島がありました。青ヶ島です。

人々が頭に思い描く「幻の島」が実在する

青ヶ島は東京都の「島嶼部(とうしょぶ)」に属するものの、伊豆諸島の最南端に位置し、東京本土からは三百五十キロメートルも離れた離島です。緯度で見ると、和歌山県と四国を越えて、宮崎県ぐらいの場所に位置しています。数年前に初めて見た島の航空写真は衝撃的でした。

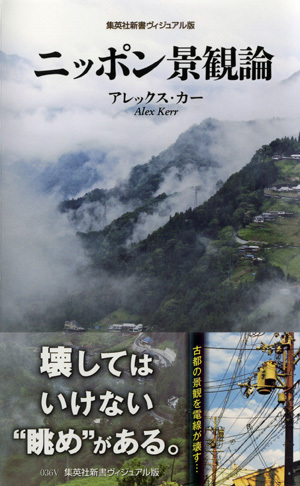

青ヶ島の航空写真(写真・アフロ)

南北、東西の距離がそれぞれ約三・五キロメートル×二・五キロメートル。面積でいうと六平方キロメートルに満たない小さな島は、周囲を断崖絶壁に囲まれています。地形は、海側を取り巻く「外輪山」と、中心側の丸山と呼ばれる「内輪山」からなる二重カルデラで構成されています。この二重カルデラの眺めは世界的にも珍しいもので、人々が頭に思い描く「幻の島」が、まさしくここにあります。

青ヶ島は交通アクセスが極めて限られることから「神のご加護がなければ辿り着けない島」と、昔からいわれ続けてきました。特別な用がない限り、簡単に行けるところではありません。シャランスキーの本に出てくる島々と同様に、私も憧れとして心の中で思い描くだけでした。

しかし二〇一七年、東京都の依頼で島嶼部を考える「東京宝島推進委員会」の委員に就任したことで、伊豆諸島との縁が開けることになり、勉強する機会ができました。

まず伊豆諸島には思っていたよりも多くの島があり、距離的にも本土からかなり離れたところまで、それらの島々が分布しています。本土側から順に「大島(伊豆大島)」「利島(としま)」「鵜(う)渡(ど)根(ね)島(じま)」「新島(にいじま)」「地(じ)内島(ないとう)」「早島(はやしま)」「式根島(しきねじま)」「神津島(こうづしま)」「三宅島(みやけじま)」「大野原島(おおのはらじま)」「御蔵島(みくらじま)」「藺(い)灘波(なんば)島(じま)」「八丈島(はちじょうじま)」「八丈小島(はちじょうこじま)」と来て、八丈島から約七十キロメートル南に行くと、青ヶ島があります。各島はそれぞれ地形や気候など、特有の環境を持っています。

ちなみに小笠原諸島は、そこからはるか先まで南下した場所に位置します。上空から伊豆諸島を俯瞰すると、「海の飛び石」のように見えます。本土側から見て青ヶ島は最後の飛び石で、そこから遥か先に小笠原諸島があります。いずれの島も東京都心部からは離れていますが、車はすべて品川ナンバーです。

プロフィール

アレックス・カー

アレックス・カー

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり