2000年生まれの若き起業家は、ITスタートアップでの成功を志して渡米後、挫折を乗り越え、「日本の伝統工芸を世界に橋渡しする」という道に進んだ。天の川で織女と牽牛が出会う橋渡しをした鳥の名「カササギ」を社名に掲げ、全く未知だった伝統工芸の世界に飛び込む挑戦が始まる。そこで彼が得た気づきや思考は、日本に生きる私たちがその文化を見直し、経済的合理性にとらわれた社会から一歩踏みだすためのヒントにもなるだろう。

「1/100の手紙」から始まった挑戦

今から5年前の2020年。大阪の実家を間借りして創業した会社の仲間たちと、キャンピングカーを借りて山深い長野県南木曽(なぎそ)町へ向かった。自分たちの最初の取引先となる工房を求めての旅だった。訪ねたのは「ヤマイチ小椋ロクロ工芸所」の小椋一男さん。「南木曽ろくろ細工」の熟練の職人だ。

僕たちは当時、日本の優れた伝統工芸品をネット経由で海外に紹介・販売するために起業した。とは言っても、何の伝手(つて)もない状態でのスタート。まず自分たちがここだと勝手に厳選した全国の100の工房に、手書きで取引依頼のラブレターを送ったのだった。結果、お返事をいただけたのは1通のみ。それが小椋さんで、僕らは彼を訪ねた先で、その人柄や手仕事への取り組み方に惚れ込んでしまった。

「南木曽ろくろ細工」は、トチやケヤキなどをスライスし、ろくろで回しながらカンナで削り出す精巧な手仕事だ。小椋さんは材料の木目を見ながら「この木は素直な子だね」「この木は逞しい!」などと、ニコニコしながら気さくに説明してくれた。また「木と向き合っていると、同じ桜でも『こんな桜があったんだ』って発見があるんだよ。この桜ならこんなモノが作れるんじゃないかなって、新しいことを考えられるようになる!」と話してくれた。

同じ樹種でも一つひとつの個体に性格があり、そうした自然を活かし、自然に活かされるモノづくりの豊かさを教わった気がした。そして奥様のマキさんは、まだ何者でもない僕たちを長野の郷土料理で温かく迎えてくれた。その後も、工芸や人との向き合い方において「何かあったらここに帰ってこられる」と思わせてくれるお二方と最初に出会えたことは、大きな財産となった。

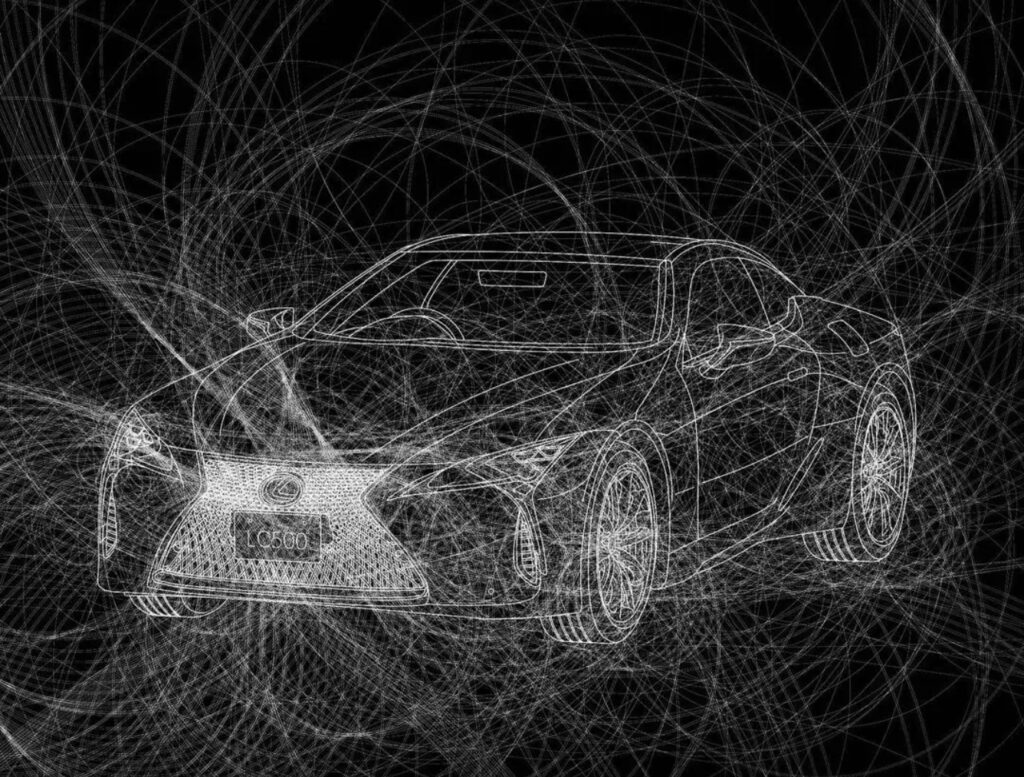

僕たちの会社「KASASAGI」は、日本文化に宿る美意識を世界に橋渡しすべく、その歴史・文化・自然の資源を活かしたプロデュース事業を展開している。たとえば、富山の「高岡銅器」や京都の「西陣織」など伝統工芸の技術を、現代のホテル、飲食店、住宅などの内装に応⽤することで、豊かで心地良い空間を生み出す仕事。また、着物に家紋を描き入れる紋章上繪師(もんしょううわえし)の世界にデジタル技術を取り入れた「京源」さんとは、自動車ブランドのためのアート作品制作を通じて双方の世界を広げられた。設立時に始めた伝統工芸品の海外EC事業も、課題克服を目指して継続中だ。

現在では、当時お返事をいただけなかった99の工房ともお付き合いさせていただけるようになった。実際にお会いすると、多くの方から「突然の手書きの手紙で、ちょっと怖くてそのままにしちゃった(笑)」と言われたが、今では普通にLINEなどでやりとりしている。こちらが勝手に、職人さんたちは携帯など使わない世界にいると思い込んでいた(なんだ、職人さんスマホ持ってんじゃん。初めからメールすれば良かった!)。でも結果的に、手書きで良かったとも思う。最近、ある職人さんが今でもあの手紙を持ってくれていることを知った。

その後も職人さんと膝を突き合わせてものづくりに向き合ってきた。今、当社は日本で一番、職人さんたちとのつながりが豊かな会社だと自負している。そのなかで得られた、地域やものづくりに関する知見、作り手さんとの交流は、これからの社会を生きるうえで大切にしたい多くのことを僕に教えてくれた。この連載では、そのことについてお話しできたらと思う。

「経年美化」という価値観を起点に

もともと僕は、スティーブ・ジョブズがアップルを通して世界を変えたように、自分が生み出した「何か」が世の中を変えることを目標にしていた。祖父も父も鉄工所をやっていたので、会社経営というものは身近に感じていたと思う。高校時代から友人とアプリ開発に挑戦し、卒業後はスタートアップの最前線を知るためにアメリカの大学でビジネスを学んだ。しかし、同世代の起業家や投資家と直に接する日々を通じて、残念ながら、自分はITの本場・アメリカで真っ向勝負しても勝ち目がないと早々に悟ってしまった。

ITがダメでも別の道はないかと考えた僕は、大学の教授に教えてもらったLVMHグループのビジネスに刺激を受けていた。彼らはヨーロッパの文化を巧みにマネタイズしながら世界にインパクトを与えていたが、「文化を扱う」という点で日本もその優位性を活かせると考えたのだ。そう思ったのは、これまで僕自身が海外で「日本人であること」の恩恵をしばしば実感してきたことも関係している。以前に旅した東南アジアやオーストラリアでも「I’m from Japan」は大歓迎された。また大学のグループワークでは、英語が苦手で足を引っ張る僕の話も「日本人的にはね……」と切り出すと、皆が耳を傾けてくれた。

そんなある日、大学の課題で「新規事業を考えてピッチする(短いプレゼンを行う)」ことになり、僕は日本文化の活用案を発表しようかと考えた。しかし、それまでITのことばかりで自国の文化に興味がなかったため、当然ながら知識もない。ただ、ふと自分の象革の財布を見たとき「コレだ!」とひらめいた。中学生のときに父からもらって以来、愛用している財布だ。象革は使うほどに艶が出てくる。多くの国を一緒に旅してきたこの財布は、使うたびにちょっぴり幸せな気分になるし、愛着がわいてくる。日本の伝統工芸とは異なるものの、自分がそこに寄せる思いには「日本的な何か」があるんじゃないか?!と思えたのだ。

そこで、「日本の消費の在り方を広めるビジネス」というプレゼンをした。ビジネスピッチとしては未熟だったが、当時世界でも注目されていた「もったいない」やSDGsの視点も絡め、日本が本来大切にしてきた、愛着を持ってモノを使い、経年で劣化するのではなく、むしろ価値が増すという「経年美化」の価値観を力説した。結果、教授からは「面白いね!」と言われ、普段話を聞いてくれなかった班の仲間や、見学に来ていたベンチャーキャピタリストの方々からも絶賛された。商品の二次流通も発達した現代のアメリカで暮らす人々にとって、僕の話した「経年美化」の概念はセカンダリーでもリサイクルでもない点で少し新鮮で、かつ受け入れやすい「モノ」への向き合い方だったのだと思う。

プロフィール

(つかはら りゅううん)

2000年生まれ。高校卒業後、米国大学に入学。留学先で日本文化の魅力と可能性を再認識したことをきっかけに、日本の美意識で世界を魅了することを掲げ、「KASASAGI」を創業。伝統工芸品のオンラインショッ「KASASAGIDO」や、伝統技術を建材やアートなどの他分野に応用する「KASASAGI STUDIO」を展開。いろいろあってインド仏教最高指導者、佐々井秀嶺上人の許しを得て出家し、インド仏教僧に。

塚原龍雲

塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり