東京における再開発ラッシュやそれに伴う反対運動、新しい商業施設への批判、いまだに報じられる地方移住ブーム……なぜ人々は都会に住みにくさを感じるのか。全国のチェーンストアや東京の商業施設の取材・研究を続けているライター、谷頭和希がその理由を探求する連載「都会ぎらい」。第1回は「都会ぎらい」の源泉を探す。

1 東京脱出願望

田舎に行きたい。

そう思ったことはないだろうか。

高層ビルが立ち並び、延々と同じような風景が続く都会から脱出し、自然豊かで人の心の暖かさに包まれる田舎に行きたい。

それぞれの人によって事情は違うだろうけど、多かれ少なかれ、多くの人がこのように思ったことがあるのではないか。

それを表すように、メディア上ではここ10年ぐらい、「地方移住」ブームが盛んに報じられている。テレビでも、都会でバリバリ働いていたサラリーマンが脱サラして、同じくバリキャリだった奥さんと共に地方に移住するドキュメンタリーなどがよく流れている(たいてい、ゲストハウスをはじめる)。あるいは、定年退職した会社員が、これまた地方に移住して、そばを打ち始めるドキュメンタリーも、数ヶ月に1回は目にする(たいてい、そばの太さは不均一)。

最近では、私の知り合いのメディア系の人も、特に長野を中心として、移住していることが増えている(実際、長野はとてもいい場所だ、住みたい)。「これからのカルチャーは長野から」なんていう言葉も聞こえてくるとか、こないとか。長野への首都移転計画も耳にしたり、しなかったり。

『まだ東京で消耗してるの?』(イケダハヤト、幻冬舎新書、2016年)的価値観は、その言葉が若干死語になったとしても、根強く私たちに残っている。

移住ほどラディカルでなくても、週末にアウトドアやキャンプを楽しむ人も増えている。

「登山が趣味です」という人が増えた。実際、私の知り合いの独身男性(30手前ぐらい)の間では登山が流行っており、えてして彼らはみな、平日は大手町で働いている。そして登山も終わりかけの頃、こう言う。「ああ、都会に戻りたくねえなあ」。もっともである。大手町ではなく、東京の場末で働いている私でさえ、同じように思っているのだから。

「ひとりキャンプ」なんて言葉も流行っている。「グランピング」なんて言葉もよく聞くようになった。とにかく、田舎に行って、なんらかのアクティビティをしたいわけである(筆者も同様)。

私たちはいったい、田舎に何を求めているのだろう。

2 こうやって青い空が減っていくんだなぁ

この問いに対する答えとして、もっともすんなり受け入れられるのは「自然を求めている」ということかもしれない。

都会には、緑がない。あるのは鉄でできたビルばかり。「東京砂漠」という言葉が象徴するように、都会における自然の無さは、多くの人がイメージとして共有しているところである。

そのイメージに拍車をかけているのが、近年、日本各地で進む大規模な再開発ではないか。

ちょっと具体的に、東京に焦点を絞ってみよう。

東京の場合、この再開発は、ものすごい勢いで進んでいる。

六本木ヒルズからはじまり、2023年11月に開業した麻布台ヒルズに至る、森ビルによる開発。東急が主体となって行う、渋谷駅を中心とする大規模な再開発。また三井不動産などが中心になって行ったMIYASHITA PARKや、現在揉めに揉めている神宮外苑再開発、その問題と連動して、最近火が着き始めた日比谷公園の再開発など、ありとあらゆる再開発が進んでいる。特に、三井不動産に顕著だが、公と民が連携して、さまざまな再開発を進めている例も多い。

さて、こうした再開発に伴う、お決まりの反応が「東京の緑が壊されている!」というものだ。

面白い話がある。

日比谷公園に再開発の話が持ち上がったときのこと。その開発では、公園内の樹木を伐採し、芝生の広場にするのだという。この計画を週刊誌などが報じて、伝統ある自然を守ろうともしない東京都の不誠実さに対して、多くの批判の声が集まった。また、そのバックに三井不動産がいることも報じられ、民間企業による公的な空間の「食い潰し」を批判する声もある。

この再開発計画の是非についてここで論じるつもりはない(論じるべきだ!という「アクティビストの無言の視線は感じつつ)。ただ、面白いと思ったのは、そうした報道に対して、とある掲示板に書かれた、以下のようなポエミーなコメントだった。

「こうして、東京には青い空が減っていくんだなあ」

こういう再開発が起こるときによく繰り返される、定型表現のようなものかもしれない。こうして私たちは、再開発でどんどんと緑が少なくなっていく都会に嫌気が指して、自然豊かな田舎への帰還を望むようになるのだ。だから、私たちは田舎へ帰りたい。

……と言えたら、どれだけ嬉しいだろう(なぜなら、これで原稿が完成となり、私は執筆から解放され、登山に行けるからだ)。

しかし、残念なことに、そんな単純な話では終わらない。

なぜなら、東京都の計画では、鬱蒼とした木々を切って、芝生を作るとしているから。むしろ、青空がこれまで以上に東京に生まれることになる。

なにも、こうした意見に対して嫌みったらしくそのあやまりを指摘したいのではない。というよりも、近年の再開発をめぐるいろんな意見の中では、こうした「矛盾」がとてもたくさん現れるのだ。そのことを強調したい。

もっとわかりやすく言えば、反対派が述べる「再開発によって緑が少なくなった!」という言葉と、真逆のことが、起こっていたりする。往々にして。

3再開発で緑が増える?

例えば、六本木ヒルズによる再開発によって、緑地面積は1.5倍になった(森ビル資料より)。さらに、森ビルは再開発におけるグリーンニズムに積極的で、六本木ヒルズから虎ノ門ヒルズ、そして麻布台ヒルズへと再開発を進めるなかで、その緑化面積を増やし続けている。つまり、現状、森ビルのもっとも新しいプロジェクトである麻布台ヒルズでは、その緑化面積は最大だということになる。報道資料によれば、六本木ヒルズの緑化面積が約1万9000平方メートルに対し、麻布台ヒルズの緑化面積は2万4000平方メートル。かなりの増加なのだ。

小川裕夫が指摘している通り、再開発における「緑化」をきわめて強く意識し始めたのは、森ビルだった(だから、「森」ビルなのか!と気付いたり、気付かなかったり)。しかし、それに追随するようにして、他社における再開発事業でも「緑化」を取り入れ、ある種ブーム的な言葉である「持続可能な」開発を行うことが増えてきている。

例えば、その代表格が東急である。特に、今年の4月にオープンした「ハラカド」は、その意識が強かったように思う。まず建物を一見してわかるのは、その外壁が緑に覆われていること。これは7階にある屋上庭園の緑地であるが、館内にも緑化スペースがある。それが4階にある「ハラッパ」。原宿の真ん中に現れた「原っぱ」のような空間を目指して作られたという。説明によれば「施設名称である『原っぱ』から着想された、草原のような抜け感のある植栽と、プランターで配置された50種類以上の植栽が館内を彩ります」とのこと。やはり、ここにも緑がある。

東急の緑化政策はこれだけではない。ハラカドの斜め向かいにあるオモカドの屋上には「おもはらの森」があり、なんでも「シジュウカラや蝶などが生息しているほか、これまでになんと累計で鳥類22種、昆虫類151種が確認されている。建物緑化のインパクトが想像以上に大きいことがわかる」とのこと 。

もちろん、だからといってすべての再開発において、緑が増えている、だから再開発はすばらしい!以上!でもない(それはそれで原稿が終わるから、そうあって欲しかったけど)。事実、小川裕夫がいう通り、「緑化」といっても、芝生を増やすのと木を増やすのでは意味合いが全然違うし、そうした定義のズレを利用した「偽装緑化」があることも確かだ(その意味でいうと、確かに日比谷公園における芝生を増やす再開発は、是非が問われるべきかもしれない)。

でも、近年の再開発の傾向は、多かれ少なかれ、適度に緑を取り入れることが流行していて、その点ではむしろ反対派の意見というものは、事実をベースにすると、まったく的を射ていない批判、ということになる。

4「なんかやだ」と思う場所

しかし、不動産コンサルタントの牧野知弘はこう言う。

中央広場があって芝生の庭が設えられ、せせらぎがあるのだが、これがどうにもとってつけたような、言葉を変えるとあたかも“免罪符”のように存在していると感じられた。森ビルの宣伝動画では豊かな陽光を浴びた広場で外国人ファミリーがピクニックしているのだが、この広場に立つと、激しいビル風の洗礼を浴びる。掲げたスマートフォンが危うく吹き飛ばされるほどの風だ。とても広場で日光浴をする気にはなれない。

「賛否両論の麻布台ヒルズ…「森ビルの考える“街”の姿に日本人の影が薄い」ワケ」文春オンライン

これを最初に読んだとき、爆笑してしまった。もっともらしく書いてあるが、まとめると、「緑はある、でも、なんかやだ」なのだ。この部分は、牧野個人の主観的な意見だから、変に批判するのもおかしいだろう。牧野はそう思ってしまったのだ。でも、きっとこの意見は多くの賛同を持って読まれたのだろうと思う(自分もちょっとそう思わないでもなかったし)。実際、これ以外にも麻布台ヒルズなどについては、「欺瞞としての都市緑化」なんて辛辣な意見もあって、がんばって緑化を進めた森ビルも可哀想だなあ、と思う。

私が、コトはそう単純ではない、というのは、こうした意見がリアリティを持って受け止められるからだ。つまり、ただ単に私たちは「緑」なり「自然」を求めているだけではない、ということ。いくら都心に緑が増えようとも、それでは満たされない何らかの気持ちがある。

では、その気持ちとはなんなのか。

ここで仮説を。

私たちはみな、「都会ぎらい」なのだ。

都会とは常に憧れの的でもあり、同時に蔑みの場所でもあった。ネオンが光る街角は、どこか人々の郷愁を誘い、そこは常に寂しさが鳴り響く。都会のオフィスビルの一角で働く人々は、窓の下の夜景を見ながら、「ああ、田舎に行きたいなあ」とつぶやく。社会の歯車になっているかのような気分が、否応なく、この都会への嫌気を強めて、どこか漠然とした田舎への憧れを湧き起こす。テレビをつけると、田舎に移住した人々が悠々自適にそばを打っている映像。ほぼ素人の味にしてはちと高くないかと思いつつ、でも、「なんだかいいなあ」と漠然と思う。

ああ、こんな都会、嫌だ!

こう、思っているのではないだろうか。

そう、私たちは、「田舎が好きで、自然が好き」だから「田舎に行きたい」と思うのではない。「都会がきらい」だから、「田舎に行きたい」と思うのだ。田舎へ行くことは、都会からの脱出を表すだけなのである。決してポジティブな意味ではない。

5 都市開発はなぜ揉めるのか

大胆な仮説をぶちあげてしまった(クソリプを飛ばさないでください)。

もちろん、すべての人がすべて、そうではないだろう。本当に田舎が好きで田舎に行きたいと思っている人もいるだろうし、都会が好きでたまらない人もいると思う。でも、なんというか、そういった表面的なレベルを超えて、この「都会ぎらい」は、私たち人間を考える上で、きわめて根本的な「なにか」だと思うのだ。

それは再開発に対する、もはや憎しみとさえいえる反対派の弁を見ていると、なんとなくわかる。

ちょっと、時事的な話を。また東京の話で恐縮なのだが(都会ぎらいにもかかわらず)、最近、都市の再開発の問題でホットなトピックになっている一つに、神宮外苑再開発問題がある。この問題自体は、きわめて複雑な経緯を持っていて、かなり政治的なトピックにも近づいてしまうから、簡単にまとめるのが難しい(この連載のどこかでちゃんと扱わなければならないテーマかな、とも思っている)。

けれど、この問題について、かなり中立的な立場で発信を続けている倉本圭造は(再開発反対派の意見にも一理あるとしつつ)、彼らが再開発後に神宮外苑一帯の緑地面積が5%増えることを等閑視した上で、「緑地面積は増えるが緑地体積は減る」といった、瑣末な論点での「論破合戦」を繰り広げていることに、議論の終着点が見えなくなってしまっているという警鐘を鳴らす(この問題について、倉本は自身のNoteで長文の投稿をしており、それが問題の全体像を理解するのに役立つので、興味のある人はぜひ参考にして欲しい)。

つまり、その反対派の意見が、ある種の感情論によって、賛成派を「論破」することに向けられているのではないか、と倉本は危惧するのだ。そこに「対話」の姿勢が欠如しているとも。

では、こうしたある種の「感情」は何に起因するのか?その一つが、私がここで仮説として取り上げた「都会ぎらい」という感情なのではないか。なんとなく、「再開発」というワードは、都市の「都会化」を彷彿とさせるから嫌だ。とにかく「再開発」はダメで、自然は増えなければならないのだ、という、ほぼほぼ、宗教的確信とさえいってよいような、「信念」。それを支えているのが、「都会ぎらい」という感情なのではないか。

6 都市開発はなぜ揉めるのか

なぜ、私は、こんなにも「都会ぎらい」を糾弾するのか(自分も多分に「都会ぎらい」の傾向があるにも関わらず!)。

それは、こうした「都会ぎらい」が、ある種の不幸を人々にもたらしてしまうのではないか、と思っているからだ。それは例えば、先ほども書いたように神宮再開発問題において「対話」の可能性を欠如させていることにも現れている。

特に私が思うのは、この「都会ぎらい」がメディアと手を組んだときの厄介さだ。

ちょっと具体例。

わたしの友人に、漫画家のかつしかけいたさんという人がいる。マンガ『東東京区区』で、東東京のリアルな街の姿や、人々の日常を描いている。作品の内容もあってか、その地域における社会問題にコミットすることも多く、特に近年は、京成立石駅周辺の再開発問題に積極的に関わり、雑誌なども作ってその模様を伝えている。

かつしかさんが直面した悩みは、まさにわたしが今、書いてきた「都会ぎらい」がメディアと手を組んだために起こったものである。

ざっくりこの問題を説明すると、立石駅の再開発にあたり、その駅前に広がっていた飲屋街である「呑んべ横丁」が潰され、代わりにタワーマンションができたことに対して、大きな波紋が広がったのである。

これだけ見ると、まあ、よくある再開発だな、としか思わない。

しかし、問題は複雑だ(そして、私の原稿は終わらない)。というのも、そもそも、「呑んべ横丁」自体、立石住民ではない人々が名付けたもので、そもそもお酒を飲まない住民は「呑んべ横丁」の存在自体を快く思っていなかった人もいる。小さな子どもがいたとして、周りに飲み屋街ばかりがあり、昼間から酔っ払いがいたら、それは歓迎しないだろう。また、「呑んべ横丁」は木造の建物が密集しているエリアで、バリアフリー的な観点・防災的な観点から、望ましく思わない住民もいる。だから、この問題はとても複雑で、単純に「賛成派」「反対派」と分けられる類の問題でもない。立石住民の中にも、この再開発に疑問を持ち、反対意見を表明する人もいれば、いろんな事情から賛成の立場を取る人もいる。でも、彼らは分裂しているというよりかは、賛成・反対に関わらず、同じ立石に住む人間としてこの問題の終着点を見極めている。

かつしかさんは仲間数人と、こうした複雑な再開発問題をそのまま受け止めるような、『みんなの立石物語』という雑誌を作った。それぞれの立石という街に対する思いをまとめた雑誌で、その中にはこの再開発に対してさまざまな立場を持つ人が登場する。だから「みんなの立石」なのだ。

しかし、この問題がメディアで取り上げられると、ほぼ必ず、「賛成派」「反対派」と住民が、あたかも対立しているかのように報道されるのだという。そもそも、この雑誌は、立石再開発において、過度に「賛成派」「反対派」を切り分けて報道するメディアへのアンチテーゼの意味もあった。それにもかかわらず、この『みんなの立石物語』を報じるメディアの見出しも「賛成派・反対派」という、単純な二項対立を煽るようなものが使われることもあった。住民たちにとっては、いい迷惑だろう。

それもこれも、「都会化することは悪で、どんどんと昔ながらの日本の、田舎的な風景が失われているのだ」というわかりやすいストーリーを好む「都会ぎらい」な私たちと、それを増幅させるメディアがよろしくない。

だからこそ、「都会ぎらい」は、あまり感心しない一面もあるといえるのだ。

私は、「都会ぎらい」のすべてを批判はしない。なぜなら、それは多かれ少なかれ多くの人が持っている傾向だと思うからだ。でも、「都会ぎらい」によって、本来は生まれることのなかった不幸が生まれてしまうこともまた事実。

だから、そもそも「都会ぎらい」とは、いったいなんであり、それは私たちのどのような感情に起因しているのかを考えてみたい。もしかしたら、「都会ぎらい」な私たちを知ることで、ちょっと生きやすくなることもあるかもしれない。

ここからこの連載で書かれるいくつかのエッセイは、それぞれ独立したものとしても読めるけれど、すべて、この問題意識に基づいて書かれていくだろう。

(次回へ続く)

東京における再開発ラッシュやそれに伴う反対運動、新しい商業施設への批判、いまだに報じられる地方移住ブーム……なぜ人々は都会に住みにくさを感じるのか。全国のチェーンストアや東京の商業施設の取材・研究を続けているライター、谷頭和希がその理由を探求する。

プロフィール

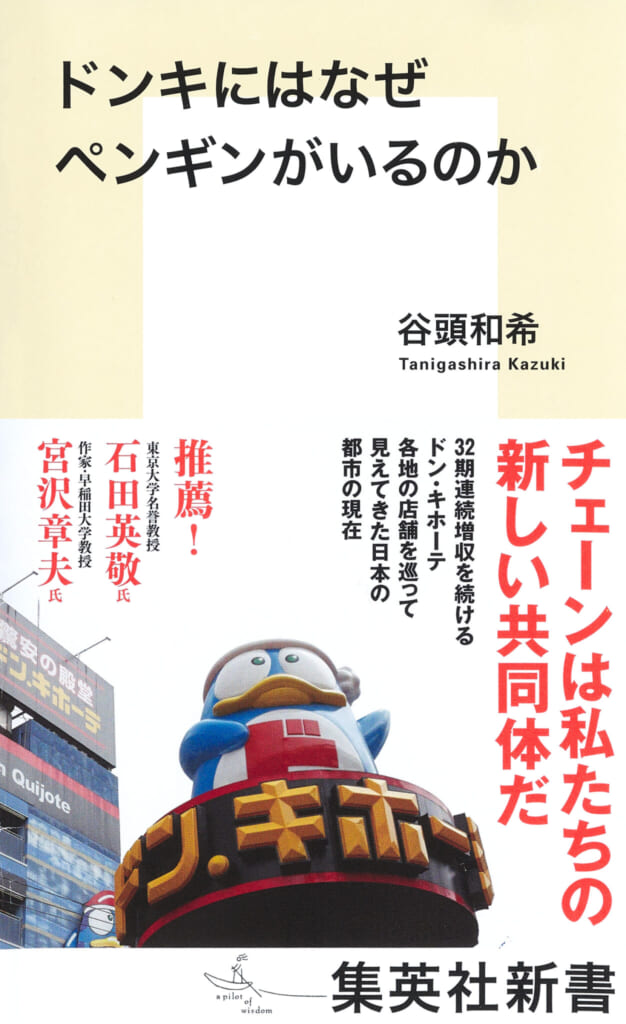

たにがしら かずき チェーンストア研究家・ライター。1997年生まれ。早稲田大学文化構想学部卒業、早稲田大学教育学術院国語教育専攻修士課程修了。「ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾 第三期」に参加し宇川直宏賞を受賞。著作に『ドンキにはなぜペンギンがいるのか』 (集英社新書)、『ブックオフから考える 「なんとなく」から生まれた文化のインフラ』(青弓社)。

谷頭和希

谷頭和希

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり