東京における再開発ラッシュやそれに伴う反対運動、新しい商業施設への批判、いまだに報じられる地方移住ブーム……なぜ人々は都会に住みにくさを感じるのか。全国のチェーンストアや東京の商業施設の取材・研究を続けているライター、谷頭和希がその理由を探求する。

第3回目は「港区」がテーマ。なぜネガティブなイメージを付与されてしまったのか? 土地の歴史からひもとく。

1 港区女子ぎらい

世間には「よくもこんなに……」と感嘆してしまうほど嫌われるものがある。「再開発」はその一つで、再開発の「さ」の字が出た瞬間、すべての会話をシャットアウトする人がいるらしい。

もう一つ、嫌われているものがある。

「港区女子」だ。

「都会ぎらい」ではあるものの、今日はこの「港区女子嫌われすぎ問題」という現代日本の大きな問題に挑みたいと思う。予告的にいうと、意外と最後は「都会ぎらい」につながってくるから。

港区女子とは、港区界隈(六本木、麻布など)をオフタイムの活動拠点とし、ハイスペック男性たちを結婚相手として狙う20代の女性たちのこと(ただし、あとでも書くが、この意味はちょっと古い)。

この嫌われっぷりがすごいのだ。ネットで検索してみれば、ヒットするページは上からこんなところ。

・【港区女子とは?】華々しい生活と、若さを失った時に訪れる悲しい末路…。

・港区女子とは? 服装や性格の特徴、職業、恋愛観に末路、あるあるなどを紹介

・港区女子は幸せなのか?悲しい現実・末路とよくある話を紹介します

港区女子について中立的に書く記事は、ほとんどない。その証拠に、こうして港区女子を取り上げる記事の多くには、「末路」という言葉が入っている。だいたい「末路」なんて言葉が入る時点で「港区女子に良い未来はない」と宣告しているようなものである。恐ろしい。 もちろん、こうした扇情的なタイトルは、ネット記事あるあるの「悲観的な言葉を入れれば、基本的にPV(ページビュー)数は上がる」という万有引力の法則なみに古くから知られる原理に忠実だということを加味しても、世間の人々の「港区女子」に対する憎悪に近い視線は並々ならぬものがある。

私のInstagramのストーリーを開いてみる。20代半ばぐらいのOLが、ちょっとキラキラしたところ(たいてい都内の高層ビルの上あたりの謎のバーでメニューが見えないぐらい暗い)で女子同士でシャンパン(スパークリングワインの場合もある。外見的には分からないしね)を飲む様子を「#港区女子」とふざけて投稿しているさまを観測できる。ここでは、「港区女子」という単語が、ほとんど揶揄的に使われている。「こういう感じのところで、こんな写真撮ると、<港区女子>っぽいよね」というのを意図的にやってのけているのだ。私はそうした投稿を見ると欠かさずライクボタンを押すようにしているが、揶揄の対象になるぐらい世間からの「港区女子」の評判はよろしくない。

2 なぜ港区女子はきらわれるのか

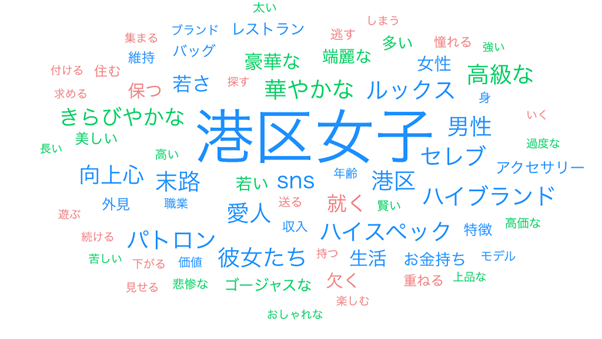

しかし、どうしてここまで港区女子は嫌われるのか。 ふと思いつきで、先ほど挙げた3つの「港区女子」にまつわるテキストをテキストマイニングにかけてみた。これは、テキストの中に登場する単語を解析し、出現頻度が多いものが大きく表示されるというもの。その結果がこちら(めちゃくちゃざっくりテキストマイニングにかけているので、あくまで参考程度に見て欲しい)。

まあ、なんというか、見た感じで「キラキラしとる……」と言いたくなる表だ。

この単語群は以下の4つに分けることができる。

① 女性自体のスペックを示す単語群(ハイブランド、ハイスペック、華やかな、豪華な、若さ、など)

② 港区女子のポジティブな側面を示す単語群(向上心、維持など)

③ 男性の存在を示す単語群(男性、パトロン、愛人、など)

④ 港区女子の運命を示す単語群(末路、悲惨な、苦しい、など)

①については、ある意味で港区女子のイメージをよく表しているだろう。「ハイブランド」や「ハイスペック」にはじまり、「華やかな」「豪華な」「高級な」と威勢のいい言葉が並ぶ。全てにおいて「高」が意識されるのが港区女子なのである。その華やかさを保つために、「向上心」を持って、若さや美貌を「維持」する。つまり、②の要素が必然的に出てくる。

一方、③のように「男性」「パトロン」「愛人」といった言葉が目立つことにも注目しよう。あとでも説明するように、港区女子の歴史を辿ると、いわゆる「パパ活女子」や「ギャラ飲み女子」なども港区女子に含まれることがわかる。また、そもそもの始まりが「高収入男性と結婚する」という、ある種の「男性からの援助」を匂わせる存在であったことも見逃してはならない。①〜③はつながっている。「男性からの援助」を受けるために、「美貌」や「若さ」、「ゴージャスさ」など彼らを惹きつける要素を「維持」し続けなくてはならないのだ。そう考えると、港区女子も大変な存在ではある。

しかし、そのようにして男性の援助を受けることで生活をする、いわば「ふつうの勤労感覚」からすればズレている人には、どんな運命が待ち受けているのか。それが④だ。遅かれ早かれ、彼女たちは「悲惨で」「苦しい」「末路」を辿るに違いない、というわけだ。

このテキストマイニングは、港区女子の人生を物語化することができる、なかなかの優れものである。

つまり、港区女子は、「若さやブランドなどの目に見えるものだけに囚われ、それによって男性からの援助を受けるという、通常の勤労倫理からすればおよそ逸脱していると思われても仕方のない生き方」をしている人間である。もう少し言えば、表の中に「SNS」が含まれていることからもわかるように、彼女たちは、表層の「見えるもの」に囚われ、その生き方が非常に軽薄である(と思われる)。

だからこそ、彼女たちは嫌われるのではないか。その嫌われっぷりは、「若さ」や「美貌」を強い「向上心」で「維持するという」、通常ならばプラスに捉えられる要素をかき消すほど。

そして、そこまで嫌われているからこそ、その「末路」を勝手に決定される、なかなか悲しい存在なのだ。ウルトラマンに出てくる怪獣のような寂寥感がある。

港区女子の嫌われは、ひとえに、この「軽薄さ」にあるといっていいのかもしれない。 「港区女子ぎらい」は「軽薄ぎらい」でもある。

3 港区女子の考古学

しかし、このような「港区女子」への軽薄なイメージは、いつぐらいから意識されているのだろう。こんなことを疑問にするのは、そもそも「港区女子」の成り立ちはとても複雑で、その中にいろいろな女性のタイプが含まれているからだ。

最初に書いた通り、昔ながらの港区女子の定義は「港区界隈(六本木、麻布など)をオフタイムの活動拠点とし、ハイスペック男性たちを結婚相手として狙う20代の女性たちのこと」。つまり、イケてる男性と結婚することを虎視眈々と狙う、ちょっとハイグレードな婚活女子的な意味だった。

私は今回、「港区女子」という単語を日本中の雑誌を閲覧することのできる大宅壮一文庫で調べてみた(暇か?)。従来の定説では、その言葉はシティ・マガジン「東京カレンダー」での連載『港区女子の原点』が始まったことに由来するといわれており、確かにそれはその通りであった。ただ、実は最初、その言葉はあまりマイナスの意味は持っていなかった。どちらかといえば、一つの女性のライフスタイル・ファッションスタイルを表す言葉として取り上げられていたようである。

そんな単語が、ここまで嫌われるようになった背景には、2020年ごろ、港区女子のイメージが「婚活女子」的なものから「フリーランス水商売」へと変わってきたことがあるという(note『「港区女子」小史』)。実際、さまざまな雑誌を調べてみると、こうした意味での「港区女子」への批判的な目線は、2019年ごろから起こっている。「週刊大衆」や「SPA!」などの雑誌で、港区女子の生態が赤裸々に書き始められているのだ(大宅壮一文庫のデータベースより)。

前掲した『「港区女子」小史』では、港区女子の前身として「キラキラ女子」が、またライターの小山(狂)の記事では、その前身として「セミプロ女子大生」という女性の存在が挙げられている。キラキラ女子は、Instagramなどを好むタイプの女性。セミプロ女子大生は、キャバクラなどで働くプロの水商売的なものを個人で行なう女子大生の総称だ。いわゆる「パパ活」の文脈などとも親和性が高いと思われる。さらに、港区女子の来歴を調べてみると、「ギャラ飲み女子」だのなんだのと、膨大な量の「〇〇女子」が出てくる。

しかし、面白いのは、こうした多様な女性たちが「港区」という言葉で総称され、その後は「港区女子」という単語で表現が固定されたこと。「港区」が持つイメージと、「港区女子」が持っているイメージが合致したのである。歴史的瞬間である。

そして「港区女子」にどこか「軽薄」なイメージがあるのだとすれば、それはそもそも「港区」自体が「軽薄」なイメージを持っていることになるのではないだろうか。

「港区」のイメージを正確につかむことで、より「港区女子」についての把握も的確になる。

ここにきて、私たちは「港区」という、日本の中でも非常に特殊なエリアについて考えることになる。

4 港区ぎらい

2023年、とあるテレビ番組で、歯に衣着せぬ物言いで知られるタレントのマツコ・デラックスが「ちょっと怖いわ。もう嫌、 港区。 本当に嫌い」と述べた。日本でもっとも社長が多く住んでいるのが港区である、というVTRのネタを受けての一言だ。マツコ・デラックスはその後に「だからさ、千葉の田舎に、引くぐらいの豪邸を建ててやろうかなと思って」とも述べている。この番組は『月曜から夜ふかし』。毎回、日本全国のさまざまな地域について、本音を交えてぶっちゃけトークが繰り広げられ、人気を博している。

このような番組で、「港区がきらい」ということ自体がある種のネタになるぐらい、人々はどこかうっすらと「港区ってきらい……」と思っている。「港区女子」が嫌われるように、「港区」もどこか嫌われている。でも、それはなぜだろう?

「港区」とはどういうイメージを持つ街なのだろうか。

1983年に、ホイチョイ・プロダクションが出版した『見栄講座 ミーハーのための戦略と展開』という本では、そんな港区に対するイメージを垣間見ることができる。面白いのは、マツコ・デラックス同様、この本でも港区がきわめて痛烈な「揶揄」の対象になっていること。

ホイチョイ・プロダクションは、1980年代という、時代的にいえば、バブルをはさむ浮ついた世相に対する皮肉や揶揄を効かせた本で知られている。この本も多分に当時の状況に対する誇張が含まれているが、そこで書かれていることは、確かに当時の人々の気分を表していただろう。

この本が言うには、港区では外国人が一番偉い。そして、その次に港区民の日本人が位置する。最も下のヒエラルキーは港区民以外の日本人で、「外国人」を頂点とするヒエラルキーがそこでは形成されているという。

典型的な港区民はサングラスをつけた音楽プロデューサーや放送ディレクター。こうした業界人の存在が強調されるのは、港区の立地に依るところが大きい。というのも、港区には放送局や芸能関連の事務所が多く集まっていた。六本木にはテレビ朝日が、赤坂にはTBSがある。それぞれ、前身となる放送局は、1950年代からこの地に立っている。六本木や赤坂などからは少し離れるし、時代は下るが、日本テレビも港区の汐留に本社を構えている。1950年代、港区には、こうした業界人を中心とした人々が「六本木族」なる部族を形成しており、麻布の飯倉片町にあるイタリア料理店「キャンティ」を中心として強い結びつきを形成していた。元はといえば放送局があったから、そこにこうした人々が集まるわけだが、その存在は、やがて多くの芸能事務所を生み出していくことになる。

今では名前が変わってしまったが、かつてのジャニーズ事務所は赤坂に本社を構えていた。ジャニーズ事務所が入っていたビルは、ソニーの大規模な音楽スタジオのビルである。中小併せれば、膨大な数の芸能関係事務所が、港区に誕生している。

こうして港区=業界人、というイメージが形成されていった。

前述した『見栄講座 ミーハーのための戦略と展開』では、「見栄シティ・ボーイ」として、これでもかというほど港区民が揶揄されている。ただ、そこで揶揄されている対象は明らかに、こうした業界人やクリエイティブ産業に就く人々だ。

港区民は、港区以外はすべて田舎だと思いこんでいます。[…]肉体的に脆弱なことも、港区民の大きな特徴で、彼らの身体の90パーセントはコレステロールでできており、階段を二階分歩いて登っただけで、心臓マヒで死んでしまいます。

港区以外はすべて田舎だと見下し、毎晩贅沢なものを食べ、移動はタクシー。だから彼らの体はコレステロールだらけで、少しでも動こうものなら死んでしまう。めちゃくちゃ港区民をバカにしている。そこで描かれる港区民は「軽薄」だ。後年、セーターを肩のあたりで巻きつける「プロデューサー巻き」が、コントでの軽薄なプロデューサーを表す定番の格好となったように、「業界人」の「軽薄さ」がこれでもかと強調されている。それは、今の「港区女子」に持たれているイメージとも似たものだろう。

やはりそこでも「軽薄さ」を嫌う人々の姿が透けて見えるのである。

5 もっといえば、アメリカぎらい

ここで見過ごしてはならないのは、『見栄講座 ミーハーのための戦略と展開』に「港区では外国人が一番偉い」と書かれていること。港区を考えるにあたっては、この「外国」の存在を抜きに考えることはできない。

「港区」はそもそも、戦後、アメリカ軍の基地が多く集まる「基地の街」だった。今でも米軍からのヘリコプターが着陸することもある赤坂プレスセンターは「ハーディー・バラックス」とも呼ばれており、そこはいまだに東京の中に残る在日米軍基地である。あるいは少し時代を遡れば、1964年まで、港区からほど近い代々木公園一帯に「ワシントンハイツ」という在日米軍の家族住宅が広がっていた。このあたりはアメリカの香りが濃い街区だったのである。

特に六本木は「東京租界」と呼ばれるほど、東京にあって東京ではないような雰囲気を持っていた街で、1950年代には米兵向けのバーやクラブなどが多くあった。ライターの泉麻人も自身の大学生時代を振り返りながら、六本木の「バタ臭さ」とハーディー・バラックスの存在について触れている。在日米軍向けの本格的な料理や小売店が立地していたため、米軍の施設が日本に返還されたあとも、そこには多くの外国人が集うことになるのだ。

社会学者の吉見俊哉によれば、こうした六本木をはじめとする港区の「アメリカ感」「異国感」は、米軍撤退後、そこにテレビ局などのマスコミが開業して、芸能人などが集うことによってさらに強固なイメージとして作られていったそうである(吉見俊哉「迷路と鳥瞰」『東京スタディーズ』)。

そもそも、「伝統芸能」と異なる日本の「芸能界」は、米軍の存在と切っては切り離せない。先ほども登場したジャニーズは、もともとワシントンハイツの敷地内で草野球をしていた少年たちを、米国大使館に勤務していたジャニー喜多川がスカウトしたところから始まっている。在日米軍基地内で演奏をしていたミュージシャンたちは米軍基地が無くなったのち、その周辺のクラブやキャバレーで演奏をし始め、やがてテレビなどにも進出してくる。驚くほど多くの芸能人が、在日米軍との関係を持っている。芸能界との関係が非常に深かったのである。

それは港区の「業界人」が揶揄された話にもつながってくる。港区に関係の無い人々からすれば、結局のところ、港区に集まる業界人の多くは、軽薄なまでにアメリカの影響を受けているだけにすぎない人々であり、所詮はアメリカのコピーに過ぎない。港区ヒエラルキーのトップが外国人で、その下に港区在住の業界人たちがいるという構造は、まさにこのことを揶揄している。

ところで、戦後の経営者が書いた自伝などを読むと、彼らがいかにこの「アメリカ」に憧れていたのか、よくわかる。スーパーマーケットとして知られたダイエーの創業者である中内功は戦争中、アメリカ軍が自軍陣営の中でアイスクリームを作って食べているのを見て「この国には勝てない」と衝撃を受ける。そして戦後、アメリカ式のセルフ式スーパーマーケットを取り入れ、爆発的に日本に普及させた。「流通戦争」という言葉を中内がしきりに述べたように、彼にとっては、それはアメリカなるものに対する一種の経済戦争であった。ちなみに一説によれば、日本でのセルフ式スーパーマーケットの始まりは「紀伊國屋スーパー」で、ここはワシントンハイツ内にあって米軍の家族たちに商品を届けていた。ワシントンハイツは渋谷区だが、日本のなかのアメリカという意味では、ここにも港区が現れているといえよう。いずれにしても、こうした米軍基地がもたらした「アメリカへの憧れ」は、戦後の多くの日本人に羨望の眼差しを与え、戦後日本の社会や文化に大きな影響を及ぼしたのだ。

しかし、中内が狂ったように出店拡大を行って、「アメリカを追い越せ」と唱えたように、「アメリカへの憧れ」は同時に、「アメリカへの歪んだ感情」も表裏一体として持っていた。先の『見栄講座 ミーハーのための戦略と展開』に戻れば、そこで「港区で最も偉いのは外国人」と書かれているところを見ると、戦後の日本人にとっての「理想」でもあり、同時に政治的・文化的に離れられなくなってしまったアメリカに対する、どこか屈折した感情が読み取れるのではないか。もちろん、その筆致は軽いけれども、そうした外国人に対する屈折した感情が確かにここにある。

港区業界人に人々が向ける「軽薄さ」の眼差しは、アメリカに対する屈折した感情をも含んでいたとも思う。理想であるアメリカ的な価値観をいち早く自分自身のものにして、まるで「アメリカ」に囲われているかのような人々。そんな彼らに対する羨望とも、妬みともとれる世間の感情。それが「港区ぎらい」の正体なのかもしれない。

そう考えたとき、「港区女子ぎらい」もやはり、似たような構図にあることが見えてくる。「男性」というものに囲われて生活をする女性たち。そうした軽薄(だと世間からは見える)な存在に対するアンヴィヴァレントな感情。それが、結局、港区女子の強い否定という形で現れてくるのではないだろうか。

「港区ぎらい」、そして「港区女子ぎらい」は、どこか戦後日本が持っていたアメリカ的なるものに対する歪んだ感情と似たような感情の働きなのかもしれない。

6 なんとなく、きらい

さて、ここで一通りの話が終わった……といいたいところなのだが、ここまで書いて、この連載である「都会ぎらい」のことを思い出した(やっと)。実は、ここまでの話の延長線上で、「都会ぎらい」についても触れることができる。それを考える上では、「港区的なるもの」がもっとも猛威を奮った1980年代に流行った文化を考える必要がある。その時代の文学についてだ。

「軽薄」という視点で見れば、『見栄講座 ミーハーのための戦略と展開』が書かれた1980年代は、もっとも日本社会が「軽薄」な時代だったといえる。ホイチョイ・プロダクションは、そうした時代に対して、どこか批判的な視線を投げかけていたが、時代の流れは、バブル景気にも後押しされて非常に浮ついていた。戦後日本におけるアメリカ文化がすっかり根付き、アメリカ軍はその大半が東京から去っていても、アメリカ軍が残した様々な影響が華開いていく。

六本木界隈のメディアは湧いていたし、その周辺にあったクラブは大きく花開く。80年代ではないが、港区・芝浦にあった「ジュリアナ東京」が1991年に開店し、そこで踊り狂う人々がテレビに映し出された。同じテレビ画面で放送されたトレンディドラマでは、大都会の象徴のように東京タワーが描かれた。それもまた、港区にある。ある意味この時代は、「港区」の時代だったのかもしれない。現在、世界的にリバイバルブームを見せている「シティ・ポップ」も同じ頃に誕生しているが、そのジャケットアイコンの一つは「東京タワー」であり、まさにシティ・ポップも港区の話題である。

このような状況の中、ある種、アメリカがもたらした豊かな時代に対する疑問符を持っていたのが、田中康夫である。彼は一橋大学法学部在学中にデビュー小説『なんとなく、クリスタル』を書き上げる。100万部以上のヒットを売り上げたこの作品は、1980年代当時のハイソな固有名詞に彩られており、巻末にはそれらに対する膨大な注が付けられている。一方で、作品の最後には人口問題審議会によるデータが付され、少子高齢化を示唆すると思われる作りにもなっている。

後年、田中は「出生率が低下し、高齢化が進行するデータを見て、大学生の僕は思ったんです。日本は、右肩上がりという言葉で捉えられる社会ではなくなるかもしれない、と」と述べていて、明らかに、1980年代という浮ついた世相に対する、ある種の暗さ、批判的なスタンスを見せている。浮つく「港区」に対して「ケッ」と言っているようにも感じるのだ。こうしたある種の世間の浮つきに対する批判的な視線は、『朝日グラフ』での連載をまとめた「ファディッシュ考現学」にも現れていて、その中では港区に集まる業界人に対する容赦ない言葉が炸裂している。ある意味、田中康夫は「港区ぎらい」なのである。 こうした田中を「暗い」と言ったのが、同時代の1980年代にデビューした小説家の平中悠一である。平中は自身の作品を「シティ・ポップ文学」と名付けている。同時代の音楽である「シティ・ポップ」、そしてアメリカの雑誌である「ニューヨーカー」に掲載されていた短編小説をモチーフにした一連の作品を「シティ・ポップ文学」と名付け、「1980年代の明るさ」を描いた作風を発表している。この説明でわかる通り、平中たちはかなりアメリカの影響を色濃く受けていた。無批判、とまでは言わないが、かなり肯定的にアメリカを受容している。平中悠一は、インタビューの中で田中康夫についてこう述べる。

田中さんの世界認識は暗いと思うんです。世間的には、1980年代の明るい空気感を反映していると受け止められがちですが、僕が読むとそうは思えない。田中さんが政治家になったとき、なるほど、と思いました。小説を書くより、もっと直接的に社会を変えなくては…という決意なのかな、と

そしてここからが重要なのだが、平中は同じインタビューの中で、1980年代に華開いた文学の特徴を「都会的」であるとした上で、それが「都市小説ではない」ことに注意を向けている。

『都市』というと『光と影』がある。きらびやかな面とそうでない負の面の両方が含まれています。一方、『都会』という言葉の響きにはそういう暗さがなくて、明るくポジティブな側面が大きいと思います。

このように平中は言うが、逆にいえば「都会ぎらい」とは、そうした「明るさやポジティブ」に対する反発、もっといえば「暗さ」を表しているのかもしれない。平中が田中に感じていた「暗さ」とは、田中の持つ「都会ぎらい」的な、1980年代という時代に対する批評的な側面のことだったのだろうか。

「港区女子ぎらい」「港区ぎらい」「アメリカぎらい」「都会ぎらい」というのは、どこかつながっているのかもしれない。それは「明るさ」や「軽薄さ」に対する、批判的かつきわめてアンヴィヴァレントな視線のことなのだ。

「港区女子」嫌われすぎ問題には、日本の戦後の歴史と「都会ぎらい」を読み解くヒントが隠されている。

(続く)

東京における再開発ラッシュやそれに伴う反対運動、新しい商業施設への批判、いまだに報じられる地方移住ブーム……なぜ人々は都会に住みにくさを感じるのか。全国のチェーンストアや東京の商業施設の取材・研究を続けているライター、谷頭和希がその理由を探求する。

プロフィール

たにがしら かずき チェーンストア研究家・ライター。1997年生まれ。早稲田大学文化構想学部卒業、早稲田大学教育学術院国語教育専攻修士課程修了。「ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾 第三期」に参加し宇川直宏賞を受賞。著作に『ドンキにはなぜペンギンがいるのか』 (集英社新書)、『ブックオフから考える 「なんとなく」から生まれた文化のインフラ』(青弓社)。

谷頭和希

谷頭和希

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり