金平 それでいまインターネットやSNSがこれだけ普及し、テレビが無くても「生中継」するし「自撮り」は当たり前だし。そういう世の中になってきた時に「テレビって何だったのか?」という問いが、自分たちに突き付けられているような気がしてきているんだけど。

河野 金平さんは「“テレビジャーナリズム”という言葉が若い頃は嫌いだった」みたいなことをご著書でお書きになっていたと思うんですけど。

金平 そうです。まあ、ジャーナリズムっていう言葉に張り付いている「俺たちは偉いんだ」みたいなのがね。

河野 権威主義的な。

金平 そうそう。権威というのは「裸の王様」みたいなもので。「お前、裸じゃないか」と指摘するのがジャーナリズムの役割だと思ってきた。

でも、それもある種の虚構かもしれないと思う時がたまにあります。これだけジャーナリズムとかマスメディアの信頼性が世の中から浮き上がってしまうとね。

それじゃあ、SNSとかインターネット、twitterとかFacebookが代わる機能を果たしているのかというと、「俺が信じたいものが事実だ」と内向きになってしまってきているようで、それもどうなのか。

河野 ええ。自分が見たいこと、好みに合ったこと、が事実で、それ以外は事実ではないと思い込みたい。

金平 これまでのオールドメディア、新聞、出版、テレビが危機的な状況になってきた時に、大事なのは、原点に戻ることかなと。愚直に伝えるべきことを伝え、言うべきことを言う。そういう基本に立ち返ることこそ大事だと思うようになりましたね。

河野 原点に立ち返れ、と。肝に銘じておきます。私は、現場の万年ヒラ社員でもうすぐ定年なんですけど、いま地方局も生き残りをかけてネット配信に力を入れています。北海道の自然の映像やグルメ情報などを配信して「少しでも稼いでいこう」と。

こういう経営戦略は組織の名称にも反映されて、私は制作畑ですけど、弊社(北海道放送)の報道部は、以前は「報道局」とか「報道制作センター」の中にあったんですが、おととしから「コンテンツ制作センター・報道部」となりました。記者もコンテンツの制作者たれ、プロデューサー感覚も身につけろ、ということなのか、ニュース屋の集団だった時代とは隔世の感があります。

それで私も、それならいっそネットでコンテンツをつくってみようかなと。定年後、一度試してみたいと思っていまして。バズったら一番にお知らせします(笑)。

金平 ハッハッハ。僕は、河野さんには、ずっとつくり続けてほしいなあ。どういうものであれ、番組を。

河野 はい。ありがとうございます。私が幼い頃のテレビは、夢と笑いの箱でした。『巨泉×前武ゲバゲバ90分!』だとか。もうどんな内容だったか覚えていませんが、毎回咳き込むほどに大笑いした記憶があります。

高校から大学時代は、山田太一氏のドラマに人生を教わりました。観る者に媚びず、「ついて来られるなら、ついて来てみろ」と突き放す迫力があった。

育ち盛りの若者には、背伸びは絶対に必要。背伸びするうち、背は本当に伸びるんですよね。そういうふうに僕らの世代には「テレビ」に対する親近感と畏敬の念があったものです。

今後試したいのはマイケル・ムーアのように、もっと厚かましいものですね。「一人称」表現で社会悪に切りこんでいきたい。金平さんは、それに近いですが。

プロフィール

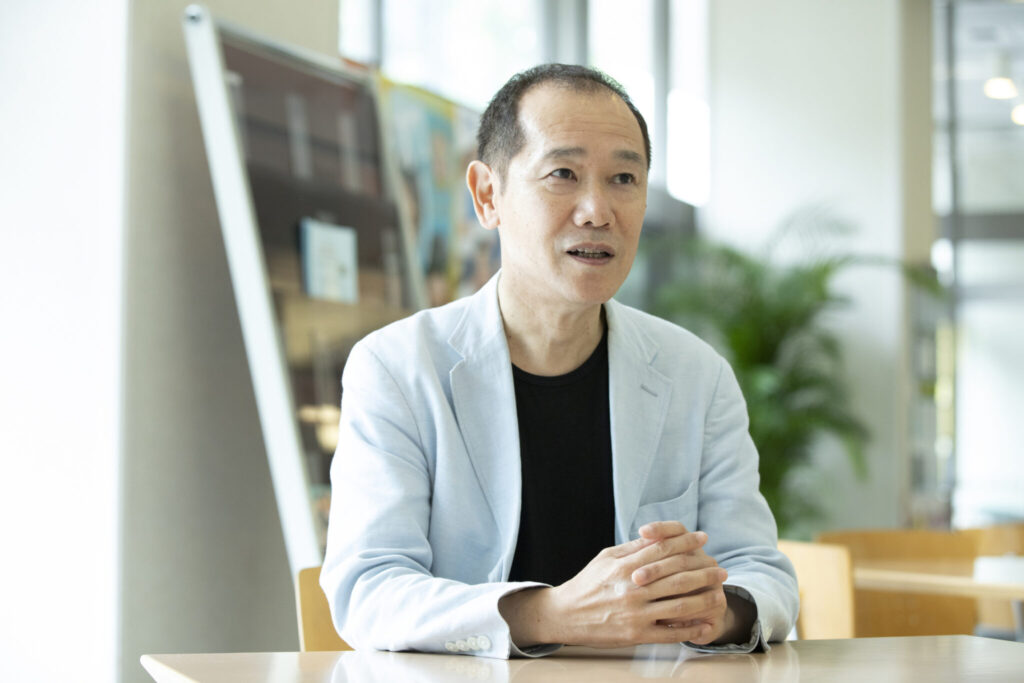

金平茂紀(かねひら しげのり)

1953年北海道生まれ。東京大学文学部卒業後、1977年にTBS入社。報道局社会部記者としてロッキード事件などを取材する。その後はモスクワ支局長、ワシントン支局長、「筑紫哲也NEWS23」編集長、報道局長、執行役員などを歴任。2010年より「報道特集」のメインキャスターを務める。著書は『テレビニュースは終わらない』(集英社)、『抗うニュースキャスター』(かもがわ出版)、『漂流キャスター日誌』(七ツ森書館)、『筑紫哲也『NEWS23』とその時代』(講談社)など多数。

河野啓(こうの さとし)

1963年愛媛県生まれ。北海道大学法学部卒業。1987年に北海道放送入社。ディレクターとして数々のドキュメンタリー、ドラマ、情報番組などを制作。高校中退者や不登校の生徒を受け入れる北星学園余市高校を取材したシリーズ番組(『学校とは何か?』〈放送文化基金賞本賞〉など)を担当した。著書に『北緯43度の雪 もうひとつの中国とオリンピック』(小学館、第18回小学館ノンフィクション大賞、第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞)など。2020年に『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』で第18回開高健ノンフィクション賞を受賞。

金平茂紀×河野啓

金平茂紀×河野啓

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり