「ぶん殴る」に代わる、最も有効な抵抗の仕方はなにか?

日野 会場にお越しの皆様との質疑応答に入りたいと思います。どなたか、いらっしゃいますか。

参加者A さきほど大杉栄の「一回ぶん殴ってみろ」という話がありましたが、現代はぶん殴る敵がそんなにはっきりしていなくて、ものすごく微妙な形で抑圧されている私たちが反抗もできず抵抗もできず、何か従順にぐずぐずしているような状態だと思うんです。

その中で唯一の手段として、「じゃあ、おりようか」あるいは「サボろうか」という話になると思うんですけど、大杉栄の「ぶん殴る」という方法は、かなりマッチョな考えですよね。もちろんさっき言われたように、どこかで力に訴えないといけない、その発想に道を開いておく、という考えもあると思うんです。

そのあたりについて、栗原さんはどういう抵抗の仕方を一番ポジティブに推したいと思っているのでしょうか。

栗原 労働の怖さって、奴隷のように酷使されて、わかりやすく上下関係が見えるときももちろんあるんですけれども、それが前提になると、周りの評価を気にし始める。どれだけ稼ぎ出せるかで自分が上か下か、自分が有用であるか無能であるのか。そうやって考えさせられること自体が、たぶん、労働の一番キツいところだと思うんです。

金という尺度で人間が秤にかけられる、そこがたぶん労働による支配のキモみたいなところだと思うので、そこからおりたくなる。だからといって、完全におりきることはできないですよね。仕事を辞めて自給自足的にやろうとしたって、これがいいな、と思う道ほど、自分の尺度に囚われてしまいがちです。小銭ほしさにはたらくのは悪だとかいって、しばきはじめたらそれはそれで支配ですよね。だから、そこからどれだけ自分の身をずらすことができるか。そこが大事なポイントかなと思います。

あともうひとつ、今はたぶん文字どおり「ぶん殴る」ことはないと思うし、やったとたんに捕まって終わりです。でも、人が切羽詰まったときには、拳を突きあげるというのかな。ストライキをうったりして、立ち上がらなければどうにもならないし、それを「振るうことのできる力」を持っていることは、いまもやはり大事なことだろうと思っています。

参加者B たぶん答えがない話かもしれませんが、周りのことを気にして自分がヤバいところに陥らないように、栗原さんが自分をずらせていくためのコツやヒントのようなものがあれば、ちょっと教えていただきたいと思います。

栗原 ぼくの場合は人、かな。あるいは環境かもしれない。ふらふらと無駄に人に会いに行くとか、夜中に友達に電話してみるとか。それが役に立つかどうかではなくて、誘われたらとりあえず行ってみよう、みたいなことですかね。それこそ誘われて出かけてみたら飯田さんと出会えたりしたわけですから、そういう場所を大事にしています。

あるいは、もしもう少しお金に余裕があるなら旅行もいいですよね。飯田さんも、きっかけはスペイン留学だったりしたと思うんですけれども、全然違う場所に行くだけで世界観がガラッと変わったりしますよね。ちょっとした旅行でも、自分の資本主義や金に対する考え方が変わったりするので、そういうところにも、なるだけ自分の身体を置けるようにしていきたいと思っています。

飯田 すごく小さい話で言うと、僕は20代前半の頃はまだ打たれ弱くて、人からいろいろ言われたりするとショックを受けてそのまま黙ってしまうことが多かったんですが、20代半ばくらいからは、嫌なことを言ってくる人には反撃して、ちょっと嫌味なことを言い返してやろう、と思うようになりました。あとは、以前は人の話を聞くときに、「はい、はい」と言っていたんですが、それだとこっちが下みたいになるから、「うん、うん」と言うように変えてみたりもしました。

さきほどの栗原さんの話じゃないですけれども、他の人たちがやっているのをみてマネしたり、自分よりひと回りふた回り年上で、日本の不景気の最初の波を受けた人たちから身のずらしかたみたいなものをいろいろ学んだな、とも思います。

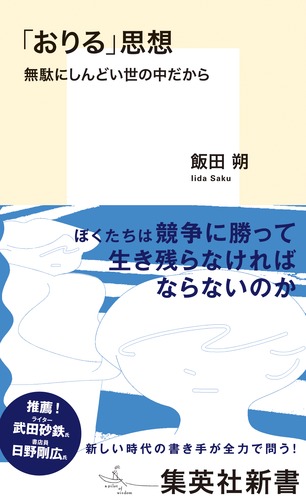

この本のことでいうと、今の社会の変な空気や仕組みみたいなものから距離を置くための考え方を、映画や小説などから取り出して、議論の土台、出発点、あるいは多くの人が持てる小さなツールみたいな形にしたかったので、これを読んだからすぐに人生の問題が解決する、というようなものではないだろうなと思うんです。

だから、『「おりる」思想』や栗原さんの『サボる哲学』を読みながら、変なものとの距離の取りかたをそれぞれ編み出していくのがいいんじゃないかと思いますね。

取材・文/西村章 撮影/五十嵐和博

プロフィール

いいだ さく

1989年、東京都出身。早稲田大学在学中に大学不登校となり、2010年、フリーペーパー『吉祥寺ダラダラ日記』を制作。また、他学部の文芸評論家・加藤典洋氏のゼミを聴講、批評を学ぶ。卒業後、2017年まで学習塾で講師を続け、翌年スペインに渡航。1年間現地で暮らし、2019年に帰国。今回が初の書籍執筆となる。

くりはら やすし

1979年、埼玉県生まれ。東北芸術工科大学非常勤講師、政治哲学者。専門はアナキズム研究。主な著書に『サボる哲学 労働の未来から逃散せよ』(NHK出版新書)『はたらかないで、たらふく食べたい・増補版─「負の負債」からの解放宣言』(ちくま文庫)『大杉栄伝 永遠のアナキズム』(角川ソフィア文庫)『村に火をつけ、白痴になれ 伊藤野枝伝』『アナキズム 一丸となってバラバラに生きろ』(岩波書店)『死してなお踊れ 一遍上人伝』(河出書房新社)など。最新刊は『超人ナイチンゲール』(医学書院)。

飯田朔×栗原康

飯田朔×栗原康

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり