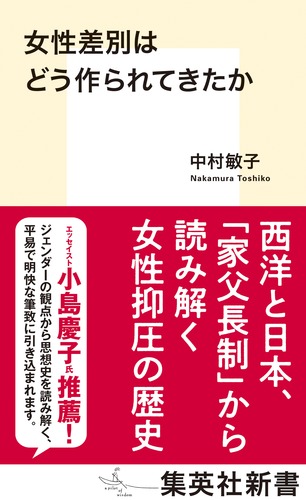

今年に入ってからの政治家や組織のトップによる女性差別発言に代表されるように、「女性であること」による不当な差別はいまなお無くならない。2021年1月に刊行された『女性差別はどう作られてきたか』は、そのような女性差別の根本にある構造と言説を、西洋と日本で異なる背景を前提にしながら、政治思想史の観点から分析した一冊である。

この新書の著者である政治学者の中村敏子氏と、性暴力や女性差別の問題について取材を続け『「ほとんどない」ことにされてきた側からみた社会の話を。』(タバブックス/2018年刊)を上梓したライターの小川たまか氏が対談。

いまなお根強く残る女性差別の構造。それらはいかに温存され、どのように変えていけばいいのかを考える。

取材・構成 浅野恵子

「女性差別」問題に取り組んだきっかけ

小川 「女性差別」に関して、宗教的な思想や歴史的背景の異なる欧米と日本で違いがあることは前から感じていましたが、中村先生のご本を読んで理解が深まりました。

中村 私も小川さんの本を読ませていただきましたが、女性の差別問題について私とはまったく反対のアプローチをしていますね。私は社会構造として女性差別がどういうふうに存在するのかを見ているのに対して、小川さんは個々人の現実からアプローチしている。

小川 私の場合は、性暴力から始まったんです。自分が高校生だった90年代、通学電車の中で当たり前のように痴漢被害にあっていました。でも、友だちも同じだったので「また今日も痴漢にあったよ」と言い合うだけで、警察に訴える友だちはあまりいなかった。30歳を過ぎてから、今の子供たちが私と同じ目にあうのはいやだな、と思い、性暴力の取材をするようになったんです。フェミニズムとかジェンダーについて勉強を始めたのも、それからでした。

中村 私は高校生の頃から、女性差別の問題を常に考えていました。大学を卒業して就職したら、それが自分に関わる問題として顕在化し、自分の実存に関わる問題となったのです。それで、いったいどうしてこうなったのか、研究し始めた。フェミニズム運動が盛んだった70年代に学生時代を過ごした我々の世代は、みんな共通の感覚で女性問題と向き合って、それぞれ研究したり運動したりしていたと思います。

中村敏子氏

小川 中村先生は研究の道に進まれましたが、冊子をつくるとかフェミニズム運動にも直接関わっていらしたのですか?

中村 具体的な運動はしなかったけれど、例えば大学に入ったとき女性が選択できる体育授業がすごく少なかったので、学校と交渉してたくさんの科目がとれるようにしたり、自治会の選挙に立候補するレベルの活動はしていました。ごく身近なところから変えていくというのが私の考えなので。

でも、学生時代はあからさまな差別は受けなかったですね。当時は戦後の民主主義をみんながまだ信じていた時代だったと思うので、今のように医科大学の受験で女子学生の点数を一律減点するなんていうことはなかった。ところが社会に出たとたん女性差別に愕然とする、というのが我々の世代だったと思います。

小川 どういう差別だったのですか? 例えば25歳までに結婚して退職しろ、とか?

中村 そうそう、男性と同じ試験を受けて公務員になったのに、お茶くみを要求されるなど仕事の分担に差別があって、まさにどうやって生きていくかという問題に直結したんです。

小川 日本には本音と建前がありますね。表立ったところで差別はされなくても、「女は結婚してすぐやめちゃうから採用しない」と陰で決められていたり。明らかに差別的な発言や行動を、無自覚にしている人も多いですね。森さん(喜朗・元五輪組織委員会会長)の女性蔑視発言を受けて、二階さん(俊博・自民党幹事長)が「我々は男女平等で、ずっと子どものころから一貫して教育を受けて進んできた」と言っていました。だから偏見なんてないのだという無自覚さが怖いなと思っています。

小川たまか氏

法律を軽視する日本

小川 中村先生は一貫して、法律や制度の面から女性問題を考えてこられたんですね。私は現場の声を聞こうと務めていますが、性犯罪刑法の改正について取材していて、法と世間の意識は表裏一体だと感じることがあります。法が変わったことで世間の意識が変わることもあれば、先に世間の意識が変わって法律が改定されることもあると。

2017年の刑法改正では、「配偶者間の性暴力も訴えられる」という一文を入れようという意見があったのですが、実現できませんでした。「入れなくても配偶者を訴えられるからそのままでいい」という意見に押し切られ、明文化できなかったんです。でも実際は、配偶者をレイプで訴えられることを知っている人は多くありません。明文化する必要があったと思っています。

中村 法律と現実を考えるとき、本の中で私が西洋と日本に分けて書いたのは、その点と関係があるんです。小川さんが本を読んだとき、西洋の話のほうが説明として分かりやすくなかったですか?

小川 はい、たしかにそうでした。

中村 それはなぜかというと、日本ではまずイデオロギーってあまり意味がない。キリスト教が普及していませんから。それと日本では、法が人間の行動に影響を与えない。イギリスでは法とイデオロギーによって「人間はこうしなければいけない」と規定されています。法とイデオロギーがきちんとしていれば、世の中がその通りに動いていくんです。でも、日本の場合はその二つがほとんど人間に影響を与えない。何か困ったことが起きたとき、法が自分を保護してくれるとは思っていないでしょ?

小川 そうなのか……

中村 多分思ってない。明治時代に民法ができても、みんなぜんぜん気にしてなかったわけ。今なんてもっとすごいじゃない? 政権が法律を無視しても、みんな平気で黙っているでしょう? 日本では、法がすごく軽視されているんです。

小川 ああ、たしかにそうですね。

プロフィール

中村敏子(なかむらとしこ)

1952年生まれ。政治学者、法学博士。北海学園大学名誉教授。75年、東京大学法学部卒業。東京都職員を経て、88年北海道大学法学研究科博士後期課程単位取得退学。

主な著書に『福沢諭吉 文明と社会構想』『トマス・ホッブズの母権論――国家の権力 家族の権力』。翻訳書に『社会契約と性契約――近代国家はいかに成立したのか』(キャロル・ぺイトマン)

小川たまか(おがわたまか)

1980年、東京品川区生まれ。2008年に編集プロダクションを起ち上げ取締役を務めたのち、2018年からフリーライターに。働き方、教育、ジェンダー、性犯罪などを取材。性暴力と報道対話の会メンバー。支援と臨床対話の会主催。著書に『「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。』(タバブックス)

中村敏子×小川たまか

中村敏子×小川たまか

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり