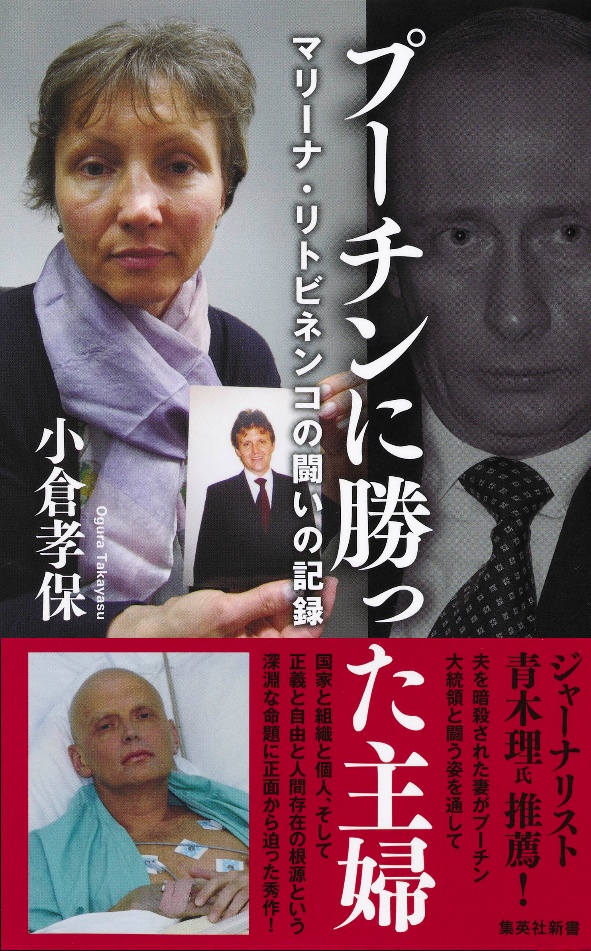

2024年12月17日に刊行された集英社新書『プーチンに勝った主婦 マリーナ・リトビネンコの闘いの記録』。2006年、元KGB(現FSB)諜報員だったアレクサンドル・リトビネンコ氏が放射性物質ポロニウムで暗殺された。この殺害を命じたのはロシア大統領のプーチンなのか? その死の真相を突き止めるため、妻マリーナは立ち上がった。だが、その動きを妨害するイギリス・ロシア両政府。この大国の壁を突破し、真相を明らかにしたマリーナさんに密着、同書でその過程を克明に著したのが毎日新聞論説委員の小倉孝保氏である。

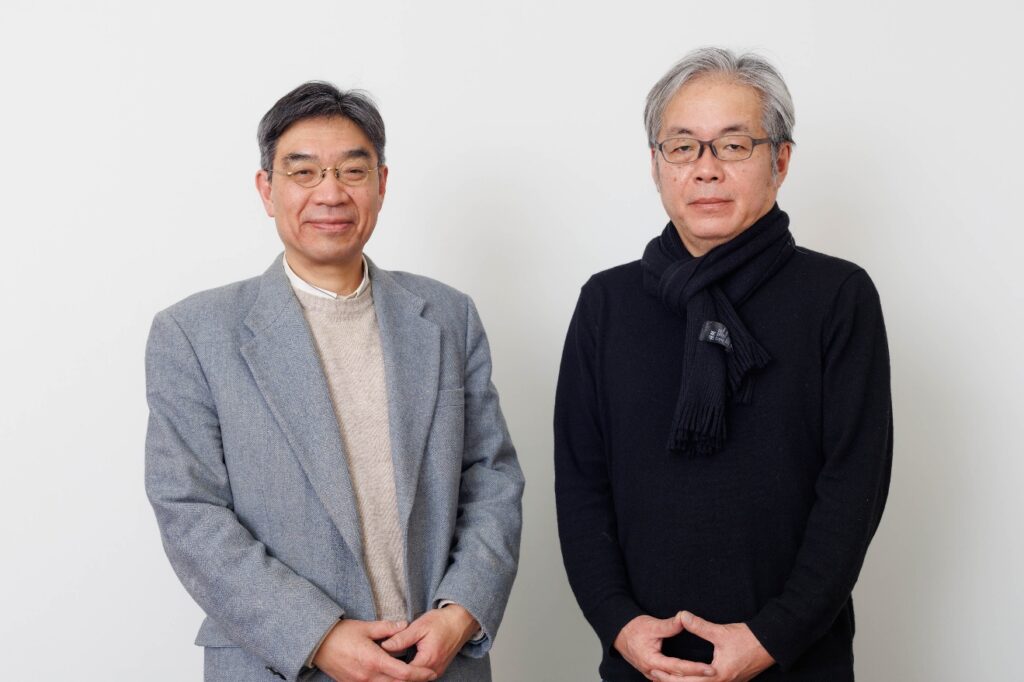

この本の発売を記念して、本の帯に推薦コメントを寄せてくれたジャーナリストの青木理さんを迎え、小倉さんと対談を行なった。情報機関のトップが大統領となり、侵略戦争まで引き起こしたロシアの姿は、公安警察の実態に詳しい青木さんの目にはどのように映ったのか? 対談の中では治安機関の行動論理が恐ろしい実例とともに紹介された!

青木 小倉さんは毎日新聞の大阪社会部で長く記者生活をした後、外信記者として世界各地で特派員を務められてきましたが、僕も共同通信時代には一時期、大阪社会部にいたことがあります。

小倉 東大阪でしたっけ。

青木 そう。わずか1年ですが、東大阪市などを中心とする、いわゆる河内地域の担当記者でした。一方、小倉さんはまさに大阪社会部にどっぷりハマった人ですが(笑)、僕はその後、千葉の成田支局を経て東京社会部に移りました。

小倉 警視庁の公安担当でしたよね。僕の今回の本『プーチンに勝った主婦 マリーナ・リトビネンコの闘いの記録』では、現在のロシアは公安の親玉が国のトップの座に就いていて、今までのロシアの指導者とは違うんだ、ということがテーマのひとつでもあるので、公安をテーマにした著作のある青木さんにはぜひ読んでもらいたいと思ったし、感想も聞いてみたかったので、今日の対談は楽しみにしていたんです。

青木 新聞記者の世界でも大阪社会部は独特の雰囲気があって、現在がどうかは知りませんが、ひとことで言えば目線が低くて庶民的。大文字言葉を振りかざすよりは小文字で語る、という記者気質の原点みたいなところがありますね。小倉さんが書かれている作品はその特徴がとてもよく発揮されていて、たとえば『踊る菩薩 ストリッパー・一条さゆりとその時代』(講談社)のように、ものすごく目線を低く保って人間が中心に描かれている。

今回の作品でも、テーマにしているのは国と国がぶつかり合う国際問題なのに、「ロンドンの意向は……」と首都を主語にするような物言いに象徴される大文字言葉ではなく、あくまでも毒殺されたリトビネンコさんや妻のマリーナさんにフォーカスを当てて人間を追いかけている。彼女の行動や彼女の周囲で起きたことを描きつつ、しかし最終的にはロシアという国の姿、あるいはロシアと英国の関係なども浮かび上がってくる。

つまり、旧ソ連が崩壊して以降、民主化の方向に進むことが期待されたロシアがなぜ専制主義的な体制に逆戻りしてしまったのか、けっして大文字言葉で直截的な分析をしているわけではないけれども、プーチンに牛耳られたロシアがなぜウクライナ侵攻をするに至ったのかを含め、現在のロシア情勢がとてもよくわかります。

僕はロシアに関しては素人ですが、あの国の現状とウクライナ侵攻がなぜ起きたのかということを理解するためには、小倉さんのこの本は、奈倉有里さんの 『夕暮れに夜明けの歌を』(イースト・プレス)とともに格好のテキストだと思います。

小倉 彼女も政治の人ではないですね。

青木 ええ、ロシア文学者です。ロシアのゴーリキー文学大学などに留学中、身のまわりで起きたことや留学仲間たちの話をとても低い目線で綴っているのですが、政治がプーチンに牛耳られていく過程でロシアがどう変質していったか、なぜウクライナ侵攻などという暴挙に至ってしまったのか、そしてそれが決して他人事ではないということまでが同時によくわかる作品、ある意味で非常に優れたノンフィクション作品です。

繰り返しになりますが、小倉さんの今回の作品も、大文字言葉で語らずに低い目線で人物を描きながら、何が起きたのかという全体像が浮かびあがってくるところが素晴らしい、と思って読みました。

小倉 まさに今、青木さんが言ってくれたことを、実は書く時にちょっと意識していたんですよ。特派員としてイギリスに行った時も、社会部出身なので「人を描きながら、それを通して国際関係を見ることができるんじゃないか」ということはずっと考えていました。だから、僕がロンドンにいるときにマリーナさんと偶然知り合って交流していく中で、彼女の生き方や彼女の考え方、体験を通じて、大きな国際政治の一端みたいなものが描けるんじゃないかと思ったんです。その意味では、青木さんが言うように、すごく社会部的なやり方だと思います。

青木 僕も通信社の記者だったから、社会部的という表現はすごく腑に落ちるんですけれども、出版の世界ではしばしば「ノンフィクションの華は事件と人物評伝だ」と言いますよね。事件や犯罪には時代の歪みや社会の矛盾が凝縮されていて、逆に言えば時代の反射鏡として犯罪や事件は起きる。だから、事件や犯罪を縦軸として追いながら社会と時代を描く名作ノンフィクションが過去に数々生まれてきました。人物評伝も同様です。最近、小倉さんが書いて映画化もされた、夜間中学で文字を獲得していく男性のヒューマンストーリー……。

小倉 『三十五年目のラブレター』(講談社)。

青木 そう。あの作品を人物評伝と表するかは議論の分かれるところでしょうが、一人の男性を縦軸にしながら日本社会や「学び」の意味を読む者に突きつけてくる。対象が善人だろうが悪人だろうが、大物だろうが市井の民だろうが、数々のエピソードに彩られた人間を低い目線で追いつつ歴史や時代や社会の実像を描いていくのが人物評伝の醍醐味でしょう。だから、社会部的な視点や発想とノンフィクションの作法には共通するところが数々あると思います。

小倉 僕は青木さんの『安倍三代』(朝日文庫)を読んだ時に、「とても社会部的な書き方をしているな」と思いました。安倍晋三という日本のリーダーを描く際に、青木さんの場合は、安倍家の墓守をしている人や近隣住民の人たち、同級生に話を聞くところから入って、人物像を浮かび上がらせていくわけですよね。その手法がじつに大阪社会部的というか、さっき本人は東京面してましたけどね(笑)、いかにも東大阪っぽい感じがしたんですよ。

その意味では、今回の僕の本も非常に社会部記者的だなという気はしていますね。

プロフィール

小倉孝保(おぐら ・たかやす)

1964年、滋賀県生まれ。1988年、毎日新聞社入社。カイロ支局長や欧州総局長、外信部長を歴任して現在、論説委員兼専門編集委員。英外国特派員協会賞や小学館ノンフィクション大賞、ミズノスポーツライター最優秀賞を受賞。主な著書に『ロレンスになれなかった男 空手でアラブを制した岡本秀樹の生涯』『十六歳のモーツァルト 天才作曲家・加藤旭が遺したもの』『踊る菩薩 ストリッパー・一条さゆりとその時代』『35年目のラブレター』など多数。

青木理(あおき・おさむ)

1966年長野県生まれ。ジャーナリスト。1990年に共同通信社入社。社会部、外信部、ソウル特派員など経て、2006年にフリーとなる。主な著作に『日本の公安警察』『絞首刑』『誘蛾灯──二つの連続不審死事件』『抵抗の拠点から──朝日新聞「慰安婦報道」の核心』(いずれも講談社)、『ルポ 拉致と人々──救う会、公安警察、朝鮮総聨』(岩波書店)、『トラオ 徳田虎雄不随の病院王』(小学館)、『青木理の抵抗の視線』『ルポ 国家権力』(いずれもトランスビュー)、『安倍三代』(朝日文庫)、『時代の抵抗者たち』『時代の反逆者たち』『時代の異端者たち』(いずれも河出書房新社)などがある。

小倉孝保×青木理

小倉孝保×青木理

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり