プロボノがなければ社会の進歩はありえない

青木 小倉さんの今回の作品を読んでもうひとつ非常に印象に残ったのは、「バケツがなければコップで、コップがなければティースプーンで火に水をかけるのだ。こうした行動には、必ずや支援者が現れる」(P.340)という一節です。

この一文は非常に象徴的で、一見すると何の関係もないように思われますが、直近では半世紀ぶりに再審無罪が確定した袴田事件もまったく同様ですね。袴田巌さんのお姉さん、袴田ひで子さんという、現在では齢90を超えた女性が必死になってスプーンで火に水をかけ続け、それが半世紀経ってやっと実を結んだ。ひで子さんには僕も何度か取材してきましたが、彼女の周囲には献身的な支援者たちが本当にたくさんいる。弁護団にしたって、誰もが手弁当で弁護活動を続けてきたわけでしょう。

およそすべての社会運動や抵抗運動には、小さなスプーンで水をかけ続ける人の存在があって、それに共感して公益的な意識を持って無償で支える人たちが現れて支援の輪が広がっていく。これはロシアに限らず本当に普遍的で大切なことだと思って読みました。

小倉 それはこの本のメインテーマのひとつです。今の世の中はアメリカも日本もそうなんですが、政府の力が以前よりも大きくなっていて、国が決定したことに対して「いや、そうじゃないんだ」と異議申し立てをする力が失われている無力感や、醒めた見方が広がっている気がします。でも、その一方では「正義って、実はこっちの方じゃないの?」と何かを提示したときには、「そうだよ」と自分の利益を全く顧みずにサポートする人たちが必ず現れます。

たとえば最近の川口市のクルド人たちに対する理不尽な誹謗中傷でも、彼らを支えようとする人々や手弁当で裁判のサポートをする弁護士さんたちがいるじゃないですか。そういった人々が現れるという事実を侮ってはいけない、とも思うんですよ。

青木 まさに本書で書かれている「プロボノ」(利益を目的としない公的活動)ですね。

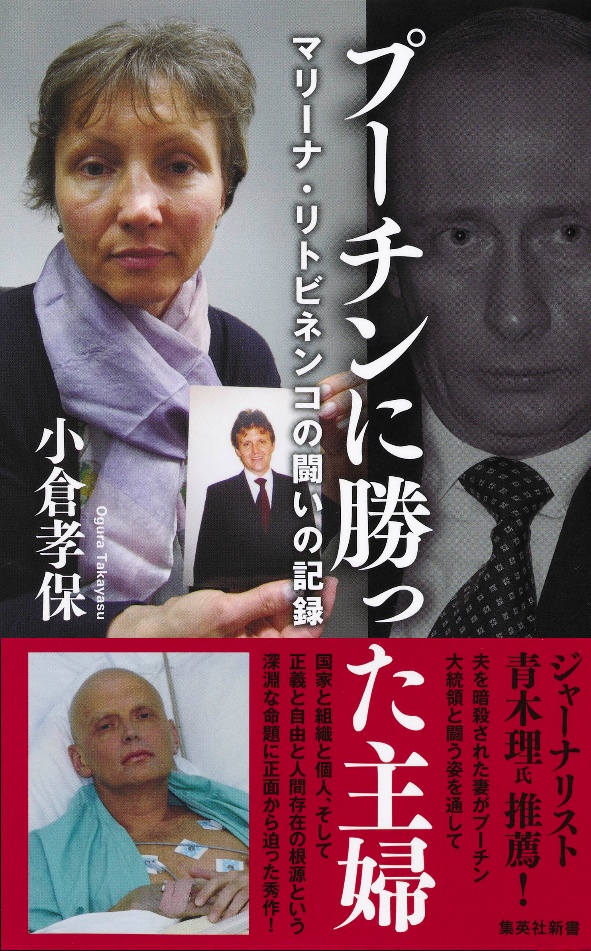

小倉 マリーナさんの事件から、僕はそれを感じました。ほとんどお金を持っていない彼女がイギリス政府に対して独立調査委員会の設置を求める訴えを起こすと決意したときに、イギリス政府から「もしも裁判に負けたらこれだけのお金を負担しなければいけませんよ」と言われて追い込まれてしまうんですが、彼女の決意は正義であり社会的にも意義があると考える弁護士がサポートし、メディアの中でもこの問題をしつこく取り上げる人が出てきて、傍聴や集会に参加して支える人たちが現れました。そして、法律を武器に戦っていって、最後は勝利する。だから、大きな権力に対して諦めのような気持ちは持たなくてもいいと思うし、僕がマリーナさんを見て思ったことを読者の人々にも感じとってくれればうれしいですね。

青木 もちろん誰だって霞を食っては生きられず、それなりにお金は必要だし、おいしいものも食べたいけれども、その一方ではやっぱり、公益のためにプロボノで活動したいと考える人たちもいる。そして決して大袈裟ではなく、プロボノがなければ社会の進歩はありえない。誰もが保身と損得勘定だけで動いていたら、世の中はどんどん悪くなる一方ですからね。

公益通報者と言われる存在もまさにそうです。組織や団体の中でおかしなことがあったとき、不正や腐敗に気づいたときに公益通報をすることが得か損かというと、決して得ではないのが残念ながら現状です。それでも懸命に声を上げる人がいる。そして、声を上げる人にプロボノで支援する人たちが現れ、結果として矛盾や歪みがあぶり出され、だから社会が一歩前に進むこともできる、ということの連続でしょう。

小倉 マリーナさんの場合は夫を殺されているわけです。リトビネンコさんの最期の言葉が「愛してるよ」だったことからもわかるとおり、ものすごく仲が良かった夫婦です。自分の愛する夫がなぜこんな形で死ななければならなかったのか、なぜティーカップにポロニウムが入っていたのか、誰がそれを入れたのか、ということは明らかにしたかっただろうし、プーチンに責任があるなら、それを追及しなければ気が収まらなかったと思います。

真相追及されてもプーチンの立場にしてみれば痛くも痒くもない、と言われてしまえば、たしかにそうかもしれません。でも、マリーナさんのような人がいたから、この事件の一部始終が明らかになったわけで、独立調査委員会のウェブサイトに行くと、ものすごい数のドキュメントがすべて公開されています。そういった資料は彼女がいなければけっしてオープンにならなかったわけです。後世の研究者がこの事件を調べようと思ったときでも、材料はいくらでも豊富にある。だから、事実と思われるものをきっちりと確定しておく作業はやっぱり意味もあるし、必要なことなんです。

青木 それにしても小倉さんは、現役の新聞記者でありながらよく本を書いていますよね。感心します。いつ書いているのか以前にも聞いたことがありますが、朝起きて会社に行く前に書いてるんだとか。僕なんか惰眠を貪るばかりなのに、ホントにエラい(笑)。

小倉 だって僕は夜遅くまで飲んだくれないですから(笑)。青木さんも今はすごく忙しくしていらっしゃいますが、共同通信をやめてフリーになった当初は、経済的に苦しくても本を書くことに集中していた時期がありましたよね。

青木 いまもいくつかのテーマを抱えて編集者に尻を叩かれています(笑)。

小倉 青木さんの本は素晴らしいものがたくさんありますが、『絞首刑』(講談社)は大好きな名作です。

青木 あれは、まだ『月刊現代』があった時代の作品です。『現代』での連載をまとめて出版し、取材費もきちんと負担してもらえた幸せな時代でした。

小倉 そういう場所があれば、ライターも育ちますね。

青木 ええ。ノンフィクションを発表する場としての雑誌が健在だった頃は、雑誌連載でそれなりの原稿料を得られ、必要な取材費も負担してもらうことができました。小倉さんはよくご存知の通り、ノンフィクションという分野は取材に相当な手間や費用がかかり、フリーランスの立場でそれをすべて負担するのは不可能に近い。僕が『絞首刑』を書いたのは2009年ですが、当時はフリーランスの書き手が多少厳しくても食いっぱぐれないだけの環境がありました。今はそういう点では厳しく、書き手が育ちにくい。

小倉 今はノンフィクションを発表する雑誌などのメディアがものすごく減っていて、自分の負担で取材をして本にまでするとなると、これは大変な時代になってきていると思います。

青木 もちろん、時代が変わってどんな状況になっても、書きたいテーマを持って書く人は必ず現れてくるでしょう。ただ、現状ではそれを支える編集者もなかなか育たないし、結果として書き手を育てることも難しくなってきている。ジャーナリズムの一種でもあるノンフィクションの取材や執筆は、かなりの熟練を要するプロフェッショナルな仕事ですから、守るべき作法や所作が引き継がれていかないと、未熟な書き手や編集者がトラブルや事故を起こす可能性も高まってしまうでしょう。そのあたりも危惧してはいるのですが……、なんだか話がすごく脇道に逸れてしまっている感じがしますけど(笑)。

小倉 いや、そういう話の方が楽しいかもしれない(笑)。

プロフィール

小倉孝保(おぐら ・たかやす)

1964年、滋賀県生まれ。1988年、毎日新聞社入社。カイロ支局長や欧州総局長、外信部長を歴任して現在、論説委員兼専門編集委員。英外国特派員協会賞や小学館ノンフィクション大賞、ミズノスポーツライター最優秀賞を受賞。主な著書に『ロレンスになれなかった男 空手でアラブを制した岡本秀樹の生涯』『十六歳のモーツァルト 天才作曲家・加藤旭が遺したもの』『踊る菩薩 ストリッパー・一条さゆりとその時代』『35年目のラブレター』など多数。

青木理(あおき・おさむ)

1966年長野県生まれ。ジャーナリスト。1990年に共同通信社入社。社会部、外信部、ソウル特派員など経て、2006年にフリーとなる。主な著作に『日本の公安警察』『絞首刑』『誘蛾灯──二つの連続不審死事件』『抵抗の拠点から──朝日新聞「慰安婦報道」の核心』(いずれも講談社)、『ルポ 拉致と人々──救う会、公安警察、朝鮮総聨』(岩波書店)、『トラオ 徳田虎雄不随の病院王』(小学館)、『青木理の抵抗の視線』『ルポ 国家権力』(いずれもトランスビュー)、『安倍三代』(朝日文庫)、『時代の抵抗者たち』『時代の反逆者たち』『時代の異端者たち』(いずれも河出書房新社)などがある。

小倉孝保×青木理

小倉孝保×青木理

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり