国民より組織を守ることが優先された恐るべき実例

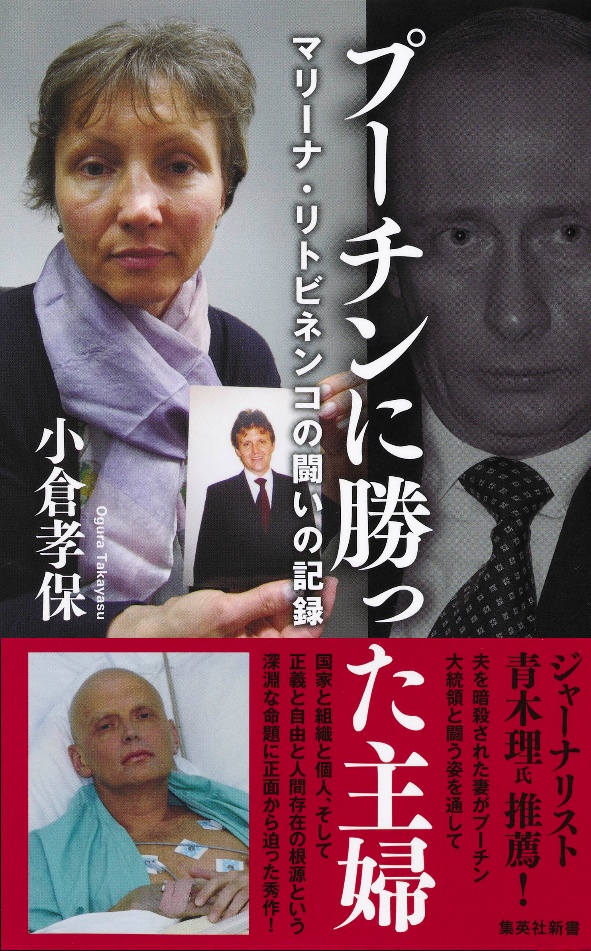

小倉 この本を書いていろんな人に「読んでください」と渡しているんですが、2006年の発生当時に、オビにも掲載したリトビネンコさんの写真が皆に強い印象を与えたので、「ああ、あの事件か」とわかってくれるんです。でも、最初に流れた報道と実際の事件の姿は、ポロニウム入りのお茶を飲んでしまった場所や経緯も含めて、いろんなことが違っているんですよ。当時ロンドンにいて現地にかなり詳しい人でも、「あ、寿司屋で起こったことじゃなかったんだ。私が思っていたことと全然違う」と言うんです。

そこの理解が違っているということは、おそらく全体像をほとんど分かっていないということなんですよ。つまり、誰もが知っているわけではないであろう事件について、ひとつひとつ積み重ねて真相の背景や国際情勢を提示できたということだから、その意味ではうれしかったですね。普通の人の関心で言えば、最初期の情報で止まってしまっていたわけですから。

青木 僕も、この事件そのものは知っていましたが、作品を読んで初めて知ることも多く、驚きの連続でした。

冒頭に尋ねられた治安機関や情報機関に関連した話を少ししておくと、情報機関のトップだった人物が長期政権の主に就いた国がロシアです。同時にロシアは国連安全保障理事会の常任理事国であり、世界最大の核兵器保有国である。本来は国際秩序に相当な責任を負うべき国が、あろうことか武力で国境線を広げる侵略戦争に乗り出した。言語道断の異常事態ではありますが、これは国のトップに情報機関、治安機関出身の人物が就いた国の、ある意味で必然的な結末であり、実は普遍的な教訓を孕むものなんだろう、と思うのです。

マックス・ウェーバーの言葉を引くまでもなく、軍や治安機関、情報機関といった存在は国家の「暴力装置」です。警察も同様であり、全国津々浦々に30万人近い人員を配する日本の警察も多くの警察官が拳銃を所持し、機動隊を有し、人を逮捕したり身柄拘束したり、強制捜査するといった強大な権限も擁している。このうちの公安部門は、ある意味で日本最大の“情報機関”であり、膨大な情報収集能力を持っている。

そうした装置は往々にして機密や秘密のヴェールの向こう側で肥大化し、時に暴走して手がつけられない状況に陥ってしまいかねない。だから民主国家では、そうした装置をいかにして政治や社会が民主的にコントロールするかが極めて重要になります。逆に、軍や治安機関、情報機関といった装置が極度に肥大化し、政治的な力を有してしまった国や社会は古今東西、政治体制の左右等を問わず、極めて息苦しい体制となり、市民は抑圧され、時に破滅的な暴走を引き起こします。

情報機関のトップが長期政権の座に就き、圧倒的な権勢を振るうプーチンのロシアはひとつの極北でしょうし、北朝鮮などもその典型でしょう。少し前ならば軍や情報機関が専横を振るった軍事独裁下の韓国も同様であり、戦前・戦中の日本だってそうですね。

アメリカについては現地に駐在していた小倉さんの方が詳しいでしょうが、例えば2001年のアメリカ同時多発テロがあった当時のブッシュ政権がNSA(国家安全保障局)に強大な権限を与えた結果、NSAは世界中の通信情報を収集・蓄積する化物に変貌し、ドイツのメルケル首相(当時)など同盟国の国家元首や各国高官の電話まで盗聴し、その一端はエドワード・スノーデンによって暴露されました(『スノーデン 日本への警告』 集英社新書)。

つまり、軍や治安機関、情報機関といった「暴力装置」の民主的コントロールに失敗すると国や社会は暗い専制体制に包まれ、時に手のつけられない暴走を引き起こす。プーチンのロシアはまさにその典型であり、小倉さんの作品はその現実を見事に浮かび上がらせています。

小倉 ロシアだけがおかしなことをしているのであれば、この本を書く意欲はあまり湧かなかったと思うんですよ。おかしなことをしたかもしれないロシアに対して、マリーナさんが「自分の夫が殺された真相を知りたい」と言ったときに、亡命先のイギリスは人権や民主主義を大切にしているはずの国家なのに、それを握りつぶそうとした。僕はそれを知って、「これは書きたい」と思ったんです。

あと、青木さんが言った公安のトップが国を牛耳っているという話に戻ると、今回の取材で痛感したんですが、公安の怖さは外の情報を収集するのはもちろんなんだけど、ものすごく内向きの論理が働いて、裏切り者はどこまでも追いかけて徹底的に排除するし、組織を守ることが国民を守ることよりも優先される。それはどこの国の情報機関にも共通していると思います。青木さんがずっと取材してきた大川原化工機の冤罪事件なんてまさにそうですよね。あのようなことは、いつでもどこでだって起こるんだ、ということを、僕たちはいつも頭の隅に置いておかなければならないと思います。

青木 公安警察といっても、一面では官僚組織でもありますから、しばしば内向きな組織の論理で動き、また一度手に入れた権益と人員と予算は手放したくない。従来の「反共」という唯一最大のレゾンデートルを冷戦体制の終焉で失った日本の公安警察は、近年になると「テロ対策」や「経済安保」に新たなレゾンデートルを見出し、外事部門の拡充・増強を図ってきました。新たに部門を拡充・増強すれば、その“成果”を内外に誇示する必要と欲望に迫られる。結果、大川原化工機事件のような無茶苦茶な冤罪捜査に手を染めてしまう。「国民を守る」と呼号しながら、結局は組織の論理が優先してしまうんです。

小倉 あの事件は、容疑者とされた人のひとりが胃がんなのに保釈を認められず、亡くなってしまう事態にもなりましたからね。

青木 ええ。あの事件は、公安警察の本質を浮かび上がらせると同時に、「人質司法」といったこの国の刑事司法の宿痾も凝縮されていました。

公安警察の過去の事例をいえば、これは『日本の公安警察』(講談社現代新書)にも書いたのですが、1950年代に大分県の菅生村(現・竹田市)で駐在所がダイナマイトで爆破され、共産党員が一斉検挙される事件がありました。いわゆる菅生事件ですが、実はこれ、市木春秋を名乗る現職の公安警察官・戸高公徳による犯行だったことを、僕らの大先輩でもある共同通信の取材班が突き止めて明らかにしました。要するに、共産党員を検挙するために公安警察が自作自演で駐在所を爆破していたわけです。

随分古い事件だと思われるかもしれませんが、事件はそこで終わらないんです。この戸高という男、その後に刑が免除されて警察に復職し、警察大学校の教授や警察庁の課長補佐など、ノンキャリアの警官としては異例の出世を果たしています。『日本の公安警察』を書いたのは1999年ですが、その当時は警察の共済組合幹部に就いていました。僕は戸高を自宅まで訪ね、結局は取材を拒否されましたが、当時の公安警察の最高幹部に「なぜ戸高を最後まで徹底して面倒みたんですか」と尋ねた時のセリフがすごかった。「ああいう奴を守らなければ組織は持たない」というんです。

小倉 裏切り者は徹底的に探し出して暗殺までするけれども、組織に忠誠を誓った者は守りぬく、という情報機関の本質がよく現れていますね。

青木 そう。要するに、あくまでも組織の論理が優先する。だから、裏切り者は絶対に許さないし、忠誠を尽くした者は最後まで守る。それこそが国家の「暴力装置」たる治安機関の危険な本質だと知るべきでしょう。

その話で思い出したんですが、故・後藤田正晴が生前に興味深いことを語っています。ご存知の通り、後藤田は戦前の内務省に入り、戦後は警察庁で警備局長などを経て警察庁長官に上り詰め、中曽根政権で官房長官に就いて「カミソリ」と称される一方、特に晩年は戦争体験などに基づくハト派としての顔も併せ持った人物ですが、亡くなる何年か前に朝日新聞のインタビューに答えているんです。記者に「新たな政府の情報機関」の必要性を問われ、「日本は各国の総合的な情報をとる『長い耳』が必要だと思う」と答えた後に続けて、後藤田は「ただ、これはうっかりすると、両刃の剣になる。いまの政府、政治でコントロールできるかとなると、そこは僕も迷うんだ」と。さすがだな、と思いました。

戦前・戦中の内務省に加え、戦後の警察で公安部門の要職を経て警察庁長官まで上り詰めた後藤田は、治安機関や情報機関といったものの本質的な危険性を十分に知悉していたんでしょう。つまり、「国を守る」ための情報を収集するといっても、現実には国民や市民を守るのではなく、組織を守る内向きの保身に流れて国民や市民を抑圧し、同時に「裏切り者は許さない、忠誠を尽くす者は徹底して守る」といった歪んだ論理にも憑かれ、秘密のヴェールの向こう側で肥大化し、往々にして暴走してしまう、その危険性をわかっていたからこそ「新たな情報機関」なるものは「両刃の剣」であり、いまの政治で民主的にコントロールできるか「迷うんだ」と後藤田は漏らした。

だから、小倉さんが本作品で描いたリトビネンコさんの事件やプーチン政権のありようから僕たちが読み取るべきは、情報機関や治安機関なるものの本質的な危険性であり、さらに言えば、特に安倍政権以降の日本は果たして大丈夫なのかという点にも視座を伸ばすべきだと思います。特定秘密保護法や共謀罪法、重要土地規制法や経済安保情報保護法等々、かねてから公安警察組織が渇望していた治安法が次々に成立し、しかもろくな歯止めさえかけられないまま投げ与え続けられている。と同時に、公安部門出身の警察官僚が官邸中枢に深く突き刺さり、特に安倍政権では政治と警察の一体化がかつてないほど進みました。まるでロシアのように……とまでは言わないにせよ、治安機関の権益や権限が相当に拡大されてきている。果たしてそれでいいのか、という点についても、小倉さんの作品から僕たちが汲み取るべき大事な視点だと思います。

小倉 権力が暴走することは大前提として考えておいたほうがいい、ということは、僕が取材してきて得た教訓です。リトビネンコさんは「プーチンがチェチェン戦争を仕掛けるためにモスクワでマンションを爆破させた。これは仕組まれていたんだ」と主張していて、それが真実かどうかまではまだわからないけれども、そういうことを言う人間を国家は許さないんですよ。結局、リトビネンコさんは暗殺されてしまう一方で、彼のお茶にポロニウムを入れた2人は最後まで守り通して、絶対に身柄引き渡しに応じませんでした。しかも、国会議員にまでしていますからね。

青木 どの国にも通じる治安機関内部の掟に従うなら、プーチンは彼らを断固として守り続け、裏切りを犯さない限りは、最後まで厚遇し続けるでしょう。

小倉 そう。青木さんが例に出していた大分の菅生事件でもそうだけれども、最後まで組織の中で守りぬく。リトビネンコさんにポロニウムを入れた人物は、国会議員に立候補して比例代表で確実に通る順位で当選しました。国会議員になれば国外に身柄を引き渡せないじゃないですか。それくらい、何重にも保護をかぶせてきますから。

青木 そこで問われるのは市民社会の根源的な力量です。一般的に欧米の民主主義諸国ではレジリエンス(resilience:弾力的に問題を乗り越えて復活する力)みたいなものがあって、スプーンで水をかける人、その周囲にプロボノで集まる人がレジリエンスの力を発揮することが多い。それではトランプが再執権した今後4年のアメリカがどうなるか、そして今後の日本がどうなっていくのかも気になるところです。

小倉 歴史的に見ると、相手をやっつけるために事件をでっちあげるなんていうことは、どの国でも常套手段としてやってきたことがよくわかりますよね。ベトナム戦争ではトンキン湾事件があったけれども、アメリカはしっかりとデータを残しているから情報公開で「なんだ、あれは自作自演だったのか」と真相が明らかになる。日本の柳条湖事件もまさにそうですし、近年ではWMD(大量破壊兵器)を口実にしたアメリカの対イラク戦争もそうですね。

だから、やはりきちっとした情報を残し、それを公開できる制度は作っておかなければいけないと思います。マリーナさんが真実を勝ち取ったのは、まさに法を武器にして、プロボノの人々に支えられた闘いだったのですから。

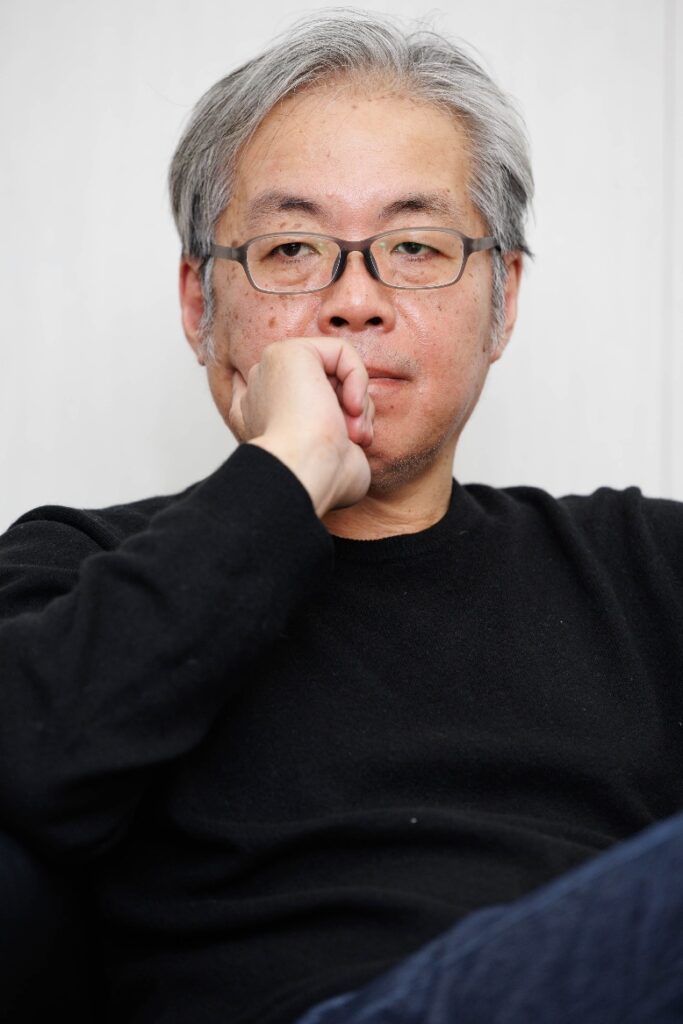

取材・文/西村章 撮影/五十嵐和博

プロフィール

小倉孝保(おぐら ・たかやす)

1964年、滋賀県生まれ。1988年、毎日新聞社入社。カイロ支局長や欧州総局長、外信部長を歴任して現在、論説委員兼専門編集委員。英外国特派員協会賞や小学館ノンフィクション大賞、ミズノスポーツライター最優秀賞を受賞。主な著書に『ロレンスになれなかった男 空手でアラブを制した岡本秀樹の生涯』『十六歳のモーツァルト 天才作曲家・加藤旭が遺したもの』『踊る菩薩 ストリッパー・一条さゆりとその時代』『35年目のラブレター』など多数。

青木理(あおき・おさむ)

1966年長野県生まれ。ジャーナリスト。1990年に共同通信社入社。社会部、外信部、ソウル特派員など経て、2006年にフリーとなる。主な著作に『日本の公安警察』『絞首刑』『誘蛾灯──二つの連続不審死事件』『抵抗の拠点から──朝日新聞「慰安婦報道」の核心』(いずれも講談社)、『ルポ 拉致と人々──救う会、公安警察、朝鮮総聨』(岩波書店)、『トラオ 徳田虎雄不随の病院王』(小学館)、『青木理の抵抗の視線』『ルポ 国家権力』(いずれもトランスビュー)、『安倍三代』(朝日文庫)、『時代の抵抗者たち』『時代の反逆者たち』『時代の異端者たち』(いずれも河出書房新社)などがある。

小倉孝保×青木理

小倉孝保×青木理

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり