1921年3月、講道館の嘉納治五郎の制止を振り切る形で柔道家と米国の強豪プロレスラーが靖国神社境内にて相まみえました。試合後に嘉納が門下生に処分を科して幕引きとなった一連の出来事は、「サンテル事件」と呼ばれます。

20世紀初頭に米国で人気を博した異種格闘技ですが、それがなぜ「サンテル事件」に至ったのでしょうか。

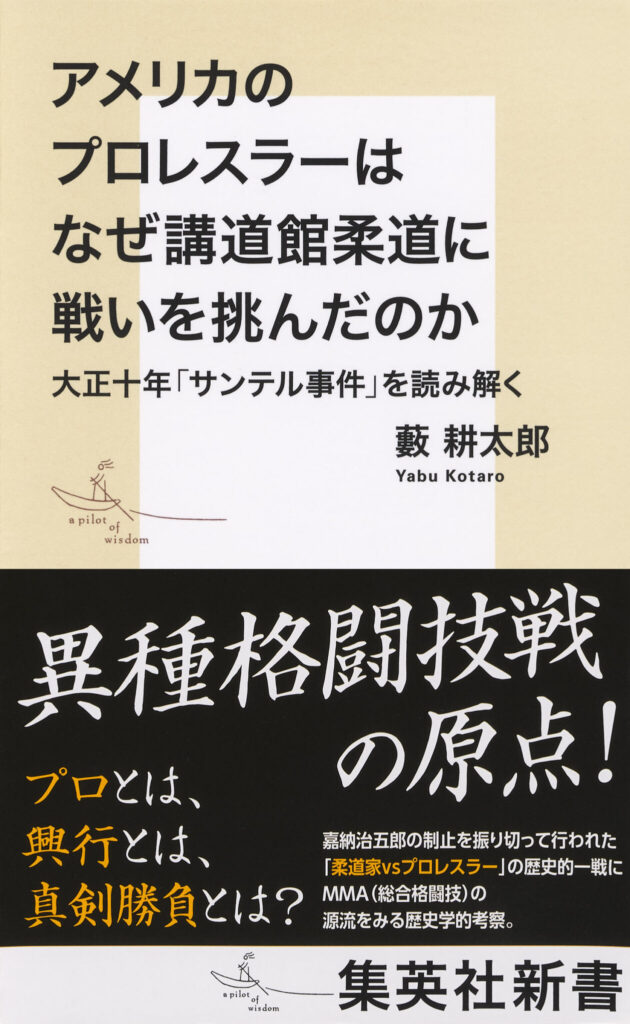

現在のMMA(総合格闘技)に到達する原点ともなった、この歴史的一戦の意義を、『アメリカのプロレスラーはなぜ講道館柔道に戦いを挑んだのか』著者の藪耕太郎さんと、武道・格闘技に関する著作も多い社会経済学者の松原隆一郎さんが、問い直します。

プロとは、興行とは、真剣勝負とは何か――。「サンテル事件」を切り口に思うところを縦横無尽に語り合いました。

※本記事は『ゴング格闘技』9月号(No.340)の転載となります。

なぜこの本を書いたのか

松原 藪先生の新著である『アメリカのプロレスラーはなぜ講道館柔道に戦いを挑んだのか』(集英社新書)を大変興味深く読ませていただきました。ただ、『ゴング格闘技』の読者の中にはまだこの本を読んだことのない方もいると思うので、最初に藪先生から本書の趣旨をご説明いただけますでしょうか。

藪 そうですね。まず、本書の執筆動機ですが、タイトルにもあるように、「そもそもなぜアメリカのプロレスラーが1920年という段階で、講道館柔道に戦いを挑んだんだろう?」という素朴な疑問がやはりスタートになっています。

それともう一つ。私は武道の歴史を専門に研究している者なのですが、柔道史において、何度かあった転換点の中でも、最も重要なターニングポイントが、いわゆる「サンテル事件」だったのではないか、という直感が当初からありました。

サンテル事件は有名な出来事ですから、先行研究や、それについて取り上げた著作もたくさんあります。ただ、それらを読んでも、自分の中の疑問がすべて解消されるわけではない。そこで、自分なりの問い方ができないかと思って執筆したのが、本書ということになります。

サンテル事件を扱った先行研究を読んでみて気になったのは、これまでの研究が柔道の視点に偏って書かれている、ということです。私自身、プロレスファンということもあって、プロレスの側からサンテル事件を見たら、どうなるんだろう? という疑問はありました。

そしてさらに、いわゆる「柔道側」と言っても、それは現代の柔道のように一枚岩で語られるようなものだったのか? という疑問もありました。実は当時の柔道界の中にも複数の意見や立場があり、それらが対立し、非常に複雑な政治的な絡みをみせる中で、サンテルに対する対応が決まっていった。今の日本の柔道界は整然としていますが、大正時代の柔道の中には、現代柔道には失われた複数性があったのでは、という部分を書いてみたかった。

また、研究の途中で伊藤徳五郎の子息の伴侶である、伊藤マキ子さんに出会えたのも大きかったです。伊藤の写真があるということで、大曲まで伺わせていただいたのですが、非常に鮮明な伊藤の試合写真を入手することができた。これまで、100年ほど前の異種格闘技戦の写真といえば、現地の新聞に掲載された、不鮮明な写真の複写しかなかったわけです。それが、これほどまでに貴重なフィルムが発見されたわけですから、何としても多くの方に見てもらいたかった。そうした中で、こうして新書という、読者にとって手に取りやすい形で本を刊行できたのは、本当にラッキーでした。

松原 なるほど、サンテル事件そのものというよりも、外国での柔道をめぐる趨勢や日本でも一枚岩とは限らない講道館の動向を描いたのですね。非常に貴重な写真とともに、これだけ多くの一次資料、それも海外の新聞までを渉猟した著作は、中々ないです。調査に膨大な時間がかかりますし、スポーツライターでも立場上、書くのは難しいテーマでしょう。綿密な調査は、アカデミズムに所属する研究者ならでは、という気がします。

藪先生に、私も少し自己紹介をしておいたほうがいいでしょうね。私の本職は社会経済学者ですが、研究と並行して、若い頃から趣味で様々な武道を稽古してきました。いろいろな場所で稽古させていただいたのには、格闘技が総合化する時期だったことが大きい。軸足を置いているのは「空道」で、シニア向けのクラスや試合の運営に関わってきました。藪さんが資料を外部の視点から分析しておられるのとは対照的に、私はインサイダーとして長い経緯があるということかと思います。

柔道は、高円寺にあった高木道場。最近閉鎖されてしまったのですが、昭和初期に創始され、道場主は三代にわたり講道館の指導員でもあられました。私は講道館柔道三段です。一方、東京大学教授時代には柔道部で稽古に参加、部長を10年ほど務めました。オリンピックと同じ柔道ルールかと思えばそれは半分で、東大柔道部は国立七大学戦では高専柔道の「七帝ルール」で闘っています。また私は現在、ブラジリアン柔術(BJJ)も学んでいるので、高専柔道との違いが大きいことも肌で感じています。

MMAに関しては、UFCの黎明期の第2回大会に、空道を名乗る以前の大道塾から市原海樹選手が出場し、当時は親しかったこともあり、現地デンバーに同行しました。

また、高円寺にある、C.A.C.C.スネークピットジャパンのリングで打撃のプロ練に参加していたので、マットで宮戸優光先生やビル・ロビンソン先生が指導するキャッチ・アズ・キャッチ・キャン(CACC)の練習も目撃していました。今回の藪先生の本に描かれている時代のレスリングを日本で教える、数少ない道場ですね。こうした武道遍歴から、藪先生の新刊のテーマである「異種格闘技戦」を内側から目撃してきたことになります。

柔道の理想形は「空道」

松原 東大で柔道部の部長をしていた時期、七大戦(七帝戦)には毎年参加していました。高専柔道のルールで、そこでは大学で柔道を始めた白帯と、高校時代に柔道でインターハイに出た県王者レベルの黒帯が対戦することが起こります。これって、普通の国際ルールでは、主催者が回避しますよね。レベルに差がありすぎ、危険ですから。白帯は立ち技で頭から落とされ、大怪我をするかもしれない。

ですが高専柔道は引き込んで寝てよいので、頭から落とされずにすみます。15人の団体戦で、部員の人数次第で白帯が出ることもあり、こうした対戦を容認してきました。そこで驚いたことに、大学から柔道を始めた2年生の白帯が、インターハイに出場したレベルの黒帯ではあっても専門的な寝技を知らない1年生を絞め落とすという事件がありました。

そうした場面に出くわすと、同じ「柔道」とは言っても、講道館柔道と高専柔道では異種格闘技戦みたいなものなんだ、と痛感します。高木道場の初代、高木喜代市師範は昭和初期に東北大に指導に行った際、学生の足が利いて寝技で押さえ込めなかったそうです。嘉納治五郎は高専柔道でこのように延々と寝技が続くのを嫌い、規制するよう申し入れたことがありました。

しかし嘉納治五郎存命時の講道館柔道にしても、それ以降にルールが激変した今のオリンピックの柔道競技とはかけ離れています。では嘉納師範はどんな柔道ルールを理想としたのかと、藪先生の本を読んで考えさせられましたね。

藪 嘉納治五郎が考えていた柔道の理想形というのは、松原先生が師範をされている、「空道」に近いようなものだったのではないか、と私は思っています。空道には頭突きもありますし、2000年代の初めには、実験的に「集団戦」などもおこなわれていますね。

松原 そうですね。私も嘉納先生は、競技としての柔道とは別に、実戦としてはリングや畳の上での戦いではなく、路上での集団の戦いを想定していたと思いますね。路上だと、地面が硬いからこそ一発投げれば戦闘不能に追い込める、という具合に。寝技では、集団戦だと抑え込んでいても相手の仲間が助けに来て、頭を蹴られる危険性がある。だから寝技は競技でも30秒までだと。空道の集団戦はそういう設定でした。

高専柔道のように延々と寝技が続くのは、嘉納先生にはあり得ない場面だったのでしょう。リアルファイトに柔道が巻き込まれた場合も想定して、弟子たちに打撃系格闘技も研究させていた。本土へ空手の紹介にやってきた船越義珍を講道館に招いて、技を披露してもらってもいます。その一方で嘉納先生は、興行とかショー的なものには否定的でした。

プロフィール

藪耕太郎(やぶ こうたろう)

1979年兵庫県生まれ。立命館大学産業社会学部准教授。立命館大学文学部文学科(英米文学専攻)卒業。立命館大学大学院社会学研究科(応用社会学専攻)博士後期課程修了。博士(社会学)。仙台大学体育学部准教授を経て、現職。専門は体育・スポーツ史。初めての著書『柔術狂時代 20世紀初頭アメリカにおける柔術ブームとその周辺』(朝日選書)が第44回サントリー学芸賞(社会・風俗)を受賞。

松原隆一郎(まつばら りゅういちろう)

1956年生まれ。社会経済学者、放送大学教授。1956年、神戸市生まれ。東京大学工学部都市工学科卒、同大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。東京大学大学院総合文化研究科教授を経て現職。著書は『経済思想入門』(ちくま学芸文庫)、『ケインズとハイエク』(講談社新書)、『日本経済論』(NHK新書)等多数。武道・格闘技に関しては『思考する格闘技』(廣済堂出版)、『武道を生きる』(NTT出版)、『武道は教育でありうるか』(イースト・プレス)等がある。

藪耕太郎×松原隆一郎

藪耕太郎×松原隆一郎

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり