この「ニッポン巡礼」では、神社仏閣、田舎のかくれ里を取り上げてきました。あらためて考えると、私の仕事である地域・古民家再生は、都会から離れた場所へ行くことが多く、それ自体が巡礼のようなものです。しかし、私と日本との関わりは、決してこのようなところから始まったわけではありません。

一九六四年、アメリカ海軍の弁護士だった父が横須賀の米軍基地へ赴任し、当時十二歳だった私は家族と横浜で生活することになりました。横浜外国人墓地の真ん前にあった「セント・ジョセフ・インターナショナル・カレッジ」という、明治時代に開校した学校で二年間勉強しました。

日本に来た年の誕生日に、親が「ミノルタ・オートコード」という小さなカメラをプレゼントしてくれました。現在主流の横長ではなく縦長のカメラで、レンズが二つ付いていることから「二眼レフ」と言われていました。

上部に付いた蓋を開けて中を覗き、レンズの一つで露出と焦点を調節、もう一つの方で被写体を定め、シャッターを切って写真を撮る仕組みでした。まだ白黒写真しか撮れない時代で、ネガも大きく、一枚あたりのサイズが縦横四センチくらいはあったように記憶しています。

そのミノルタが私のお気に入りで、週末はどこかへ出かけては写真を撮り歩いていました。十二、三歳の少年が一人で電車に乗って遠出しても、家族は何の心配もしなかったことから、いかに日本が安全な国だったか分かります。これは今も昔もアメリカでは考えられないことです。

北は鶴見の總持寺、川崎大師、東京の浅草、時には日光まで足を運びましたし、他にも小田原城、平塚の七夕まつり、鎌倉など、西へ南へと、色々なところを見て回りました。その中でも特に楽しみだったのが、三浦半島の三崎という場所でした。

「三崎ハウス」のアメリカ人コミュニティ

一九五二年にアメリカの進駐軍が退いてからまだ間もない六〇年代初頭は、進駐軍と共に戦後日本に移り住んだアメリカ人のコミュニティが、三崎に存在していました。ビジネスマンのシーモア・ジェノーとトム・マクヴェイらがその中にいましたが、一番活発だったのはジャーナリストたちのグループです。

写真家のホーラス・ブリストル、ピューリッツァー賞を受賞したカイズ・ビーチを中心に外国人社交界が形成され、当時の駐日アメリカ大使エドウィン・ライシャワーと、奥さんの松方ハルも彼らと親しくしていました。カイズ・ビーチはホノルル出身のリンダと結婚し、東京の広尾に暮らしていました。

リンダ&カイズ・ビーチ夫妻(著者提供)

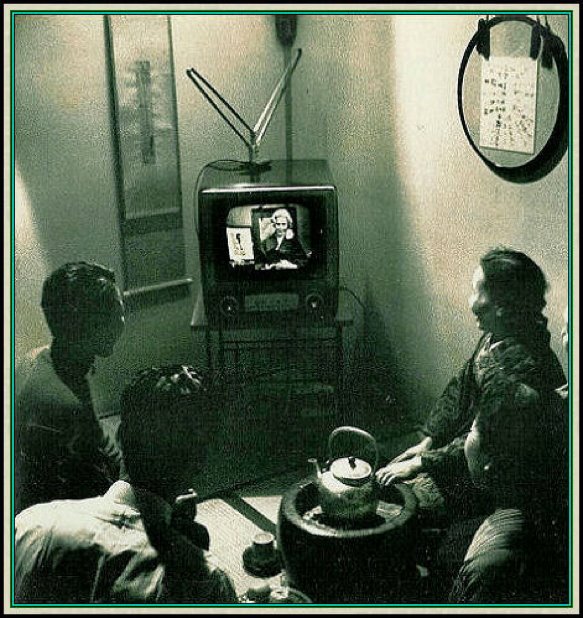

リンダは若いころから日本語を勉強していて、戦後すぐにマッカーサー最高司令官の事務所で働くことになり、日本に来ました。その後、カイズ・ビーチと出会い、結婚することになりますが、六〇年代になって、日本に白黒テレビが普及すると、流暢な日本語を話す金髪美人のリンダは『青い目の東京日記』というテレビ番組に出演して、一躍大スターになります。

ブラウン管の向こうのリンダ・ビーチ(著者提供)

彼女はまさしく元祖外国人タレントで、多くの逸話が残っていますが、その中の一つにこんな話があります。六〇年の安保闘争の最中に、リンダは過激なデモの現場に遭遇してしまいました。同じデモの場に居合わせたアメリカ大使館の職員が、救出のためにヘリコプターで引き上げたというほど、危険な状況でした。

ところが、「反アメリカ!」「アメリカは撤退しろ!」などと騒いでいたデモ参加者は、近くにいたリンダ・ビーチに気付くと急に「リンダさん、リンダさん!」と大合唱を始めたそうです。彼女が立ち去った後、彼らは再び「反アメリカ」のシュプレヒコールへと戻りましたが、後にマッカーサー最高司令官は「進駐軍以上に日本に平和をもたらしたのは、リンダ・ビーチだ」と言っていたといいます。

ハワイで育った私の母は、リンダと幼馴染で親友だったため、私たち家族は彼ら外国人在住者のコミュニティに加わることができました。前述の写真家、ホーラス・ブリストルは、海岸沿いの崖上に「三崎ハウス」という名前で数軒の別荘群を建てて、友人のトム・マクヴェイ、シーモア・ジェノーたちに貸し出していました。私の家族もリンダやシーモア・ジェノーたちに招待され、休暇の時は三崎ハウスへよく遊びに行きました。

三浦半島の南西部は断崖絶壁の海岸が続き、たくさんの湾や入り江で複雑に入り組んだ地形になっています。険しい崖の傾斜部には松の木が立ち並び、強い海風がビュービューと吹いてきます。これこそが日本の昔の詩に用いられた「松風」の音です。

三崎ハウスがあった海岸地域

三崎の松風の中に立つ、一九六〇年代の別荘(著者提供)

崖の上のなだらかな平地には、見渡す限り田んぼとスイカ畑が広がっていました。当時は三崎ハウスに滞在する外国人の子供がたくさんいて、私たちは岩浜から海に潜ったりして、大いに遊んだものでした。そこでウニを採ると、大人たちが一個につき五円をくれました。

プロフィール

アレックス・カー

アレックス・カー

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり