「被爆二世」の健康影響を、どのように考えていけばよいのだろうか。当事者への聞き取りから、原爆が次世代にもたらしたものを探る本連載。前回は、被爆二世として、またジャーナリストとして原爆被害と向き合ってきた宇城昇さんの話を伝えた。「遺伝的影響は、客観的に見られなくなる最たる問題」と語った彼は、内心では健康影響が「ない」との結果を望みつつ、「ある」と信じて援護施策を求める人たちの声にも耳を傾け、その間で揺れていた。

このテーマについて、何をどのように伝えていくべきなのだろう……立ち尽くしてしまうような気持ちの中で、私は聞いてみたくなった。被爆二世に対する援護施策を求めてきた人たちは、なぜ、そのように訴えてこられたのだろうか。

そこで運動の歴史を紐解いてみると、1970年代前半から、被爆者の子どもたちによる団体が結成されていることがわかった。筆者が調べたところ、1972年に東京と長崎、73年に広島、そしてその翌年には「大阪被爆二世の会」が結成されている。以降、各地で団体が次々に誕生しているが、私は74年に結成された大阪の会に興味を引かれた。運動の草創期に、被爆地や首都とは離れた場所で集った被爆二世たちは、どんな目的で会をつくり、何を訴えていたのだろう。今も組織として実態があるのかはわからなかったが、事務局長を務めていた人と連絡がついた。私は大阪へ向かった。

もやもや、悩みながらも 運動を続けて半世紀

「この建物は古くて、私の学生時代から部落解放運動の拠点だったんですよ。今はさらに取り組みの枠を広げて、人権、平和、まちづくりを担う場所になっています」

「大阪被爆二世の会」で事務局長を務めていた宮地和夫さんと待ち合わせたのは、大阪府北部の豊中市にある人権平和センター豊中だった。ここでは同和問題を考える企画が催され、太平洋戦争末期に6回もの空襲を受けた豊中市の歴史を伝える平和展示室も設けられている。豊中市議を4期16年務めた宮地さんが、会議室に向かいながら説明する。初めて会ったのは2023年6月、議員の職を退いてから間もなかった。

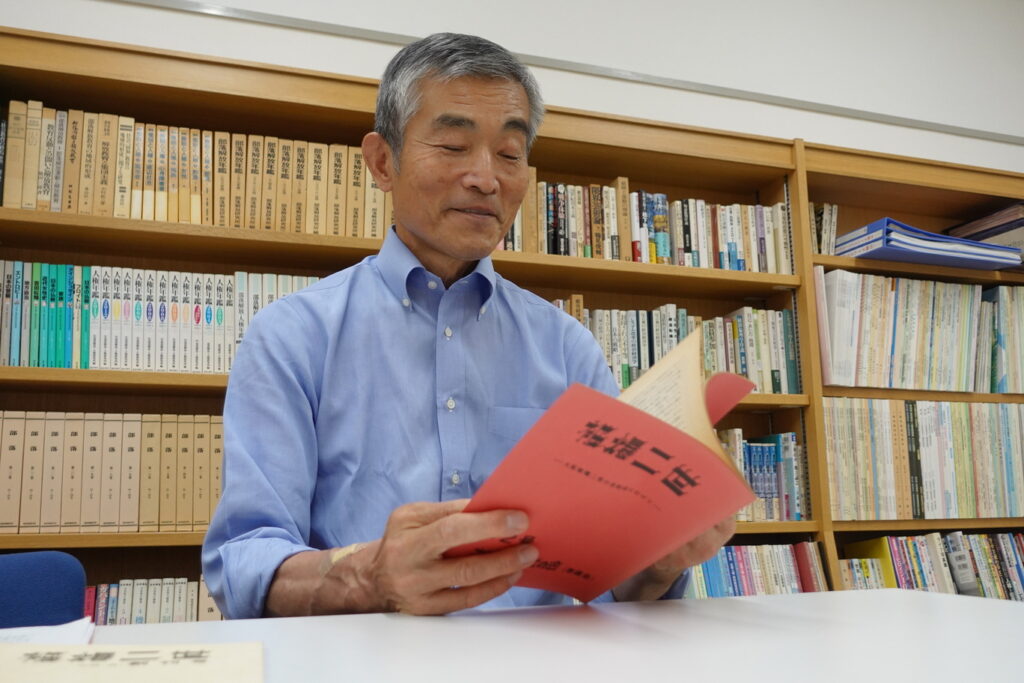

「これ、創刊号は見つからなかったんですけどね」。そう言って取り出したのは、A5サイズの赤い冊子。『被爆二世』との題字の下に、「第2号 大阪被爆二世の会(準備会)」とある。のちに見つかった創刊号は1975年、第2号は76年に発行されており、当時まだ10~20代だった被爆二世による手記や運動の経過が記されていた。広島・長崎の原爆資料館や国会図書館にも所蔵されていない、貴重な資料だ。

やはり、大阪で積極的な運動が展開されていたらしい。きっと、力強いお話が聞けるはずだ――私の浅はかな見込みは、出鼻をくじかれる。

「もやもや、悩みながらやってきましたよ。大阪被爆二世の会も、実態として今は『ない』と言った方がいいと思う」

運動を続けて半世紀。それは、国に要求を退けられてきた期間でもある。仕事に追われて積極的に関われない時期もあったものの、2017年に広島、長崎の両地裁に提起された「被爆二世訴訟」の原告にも加わっている。被爆二世が「被爆者」と同様の援護措置を受けられないのは憲法違反などとして国家賠償を求めた裁判だ。まずは、これまでの歩みを聞かせていただくことにした。

広島・長崎に投下された原子爆弾の被害者を親にもつ「被爆二世」。彼らの存在は人間が原爆を生き延び、命をつなげた証でもある。終戦から80年を目前とする今、その一人ひとりの話に耳を傾け、被爆二世“自身”が生きた戦後に焦点をあてる。気鋭のジャーナリスト、小山美砂による渾身の最新ルポ!

プロフィール

ジャーナリスト

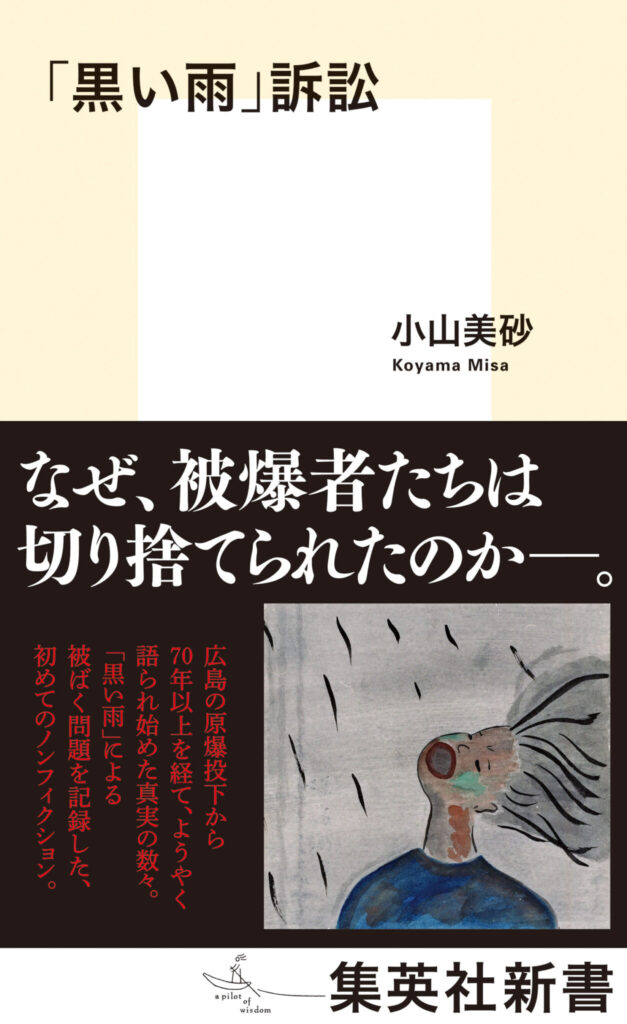

1994年生まれ。2017年、毎日新聞に入社し、希望した広島支局へ配属。被爆者や原発関連訴訟の他、2019年以降は原爆投下後に降った「黒い雨」に関する取材に注力した。2022年7月、「黒い雨被爆者」が切り捨てられてきた戦後を記録したノンフィクション『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)を刊行し、優れたジャーナリズム作品を顕彰する第66回JCJ賞を受賞した。大阪社会部を経て、2023年からフリー。広島を拠点に、原爆被害の取材を続けている。

小山 美砂(こやま みさ)

小山 美砂(こやま みさ)

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり