人間がいなくなった世界を夢想して歩いてた

会場内には37点の作品が展示されていて、古めかしい工場とか、川沿いや海辺の空き地、草っぱらが描かれている。そしてどの風景の中にもやはりあの犬がいる。私がギャラリーを訪れた当日、たまたま小川さんご本人も在廊されており、購入した作品集にサインをいただきながら、少しお話をさせてもらうことができた。

なぜこうした風景を描いているのか、また、なぜどの景色の中にも犬の姿があるのか、聞いてみたいことが次から次に頭に浮かんできた私はその場で小川さんに取材を申し込み、後日、日を改めて取材を受けていただくことになった。

「オソブランコ」のギャラリーで個展を開催している小川雅章さん(2022年4月撮影)

『大阪』の表紙に使われたこともあって、会場内にはひっきりなしに人が訪れていた(2022年4月撮影)

小川雅章さんは1958年生まれ。長く暮らしたのは大阪の町だが、生まれたのは親の仕事の都合で当時住んでいた東京だったという。小川さんが3歳になった頃、両親の出身地である大阪に戻ることになり、それ以降はずっと大阪で生活をしてきたとのこと。

堺市に住んでいたが、20歳ぐらいのころから大阪市西成区のアパートで一人暮らしをし始めた。西成区を選んだのは単に堺方面からの交通の便がよかったからという理由だが、高校を出て以来、世界の国々を旅して歩くバックパッカーのような日々を過ごしてきたという小川さんにとっては居心地のいい場所だったそうだ。

高校を出て数年は自由気ままに過ごしてきたが、親の薦めもあって「辻調理師専門学校」へ通うことになり、23歳の頃に卒業した後、しばらくは飲食店で働いていた。ある時、心斎橋エリアにあって、若者の集まる町として知られる“アメリカ村”の立地のいい場所に空き店舗が出たことを知り、そこに自分の店を開くことを決意。そうしてオープンしたのが前述の、柴崎友香さんも通っていたという「楽天食堂」だった。開業は小川さんが26歳の時、1985年である。

「楽天食堂」は当時まだ珍しかったアジアンテイストのレストランで、担々麺と点心類が看板メニューだった。小川さんは奥さんと二人、夫婦でその店を切り盛りし、途中、しばらく店を閉めてデザインの仕事をしたり、店の二階にギャラリーを開いたり、ご本人いわく「ごちゃごちゃ色々しながら」も営業を続け、2018年、60歳になったのを期に引退したのだという。

若い頃から美術に興味があり、版画を作ったりしていたという小川さんが本格的に絵を描き始めたのは今から10数年前、50歳になろうかという頃だった。小川さんが一貫して表現し続けてきたのは、大阪の工業地帯、港湾地域の風景である。今から20~30年前、小川さんはカメラを片手にそういった景色を探し歩いていたそうだ。そうして撮られた写真をもとにして、今も絵を描き続けているというのだ。

――昔撮った写真をもとにして絵を描いているんですね。

「そうです。趣味で写真を撮って歩いていたんですよ。これがその頃の写真なんです」

小川さんがご自分の写真をプリントして作った写真集には『月よう日のオオサカ』というタイトルがついている(2022年4月撮影)

「店(楽天食堂)をしている時、月曜日が定休日だったんで、いつも月曜日に写真を撮りに行ってたんですよ。それでこのタイトル」

――なるほど、月曜日がくるたびに撮り歩いていたと。大正区とか此花区の景色が特に多いように感じるのですが、それはなぜなんでしょうか。

此花区を流れる六軒家川を撮影した写真

「家から歩いて行ける距離っていうのが一番大きかったんですけど、ほどよくさびれてる感じが気に入ったっていうかね、写真を撮り始めたのは90年代頃からですね」

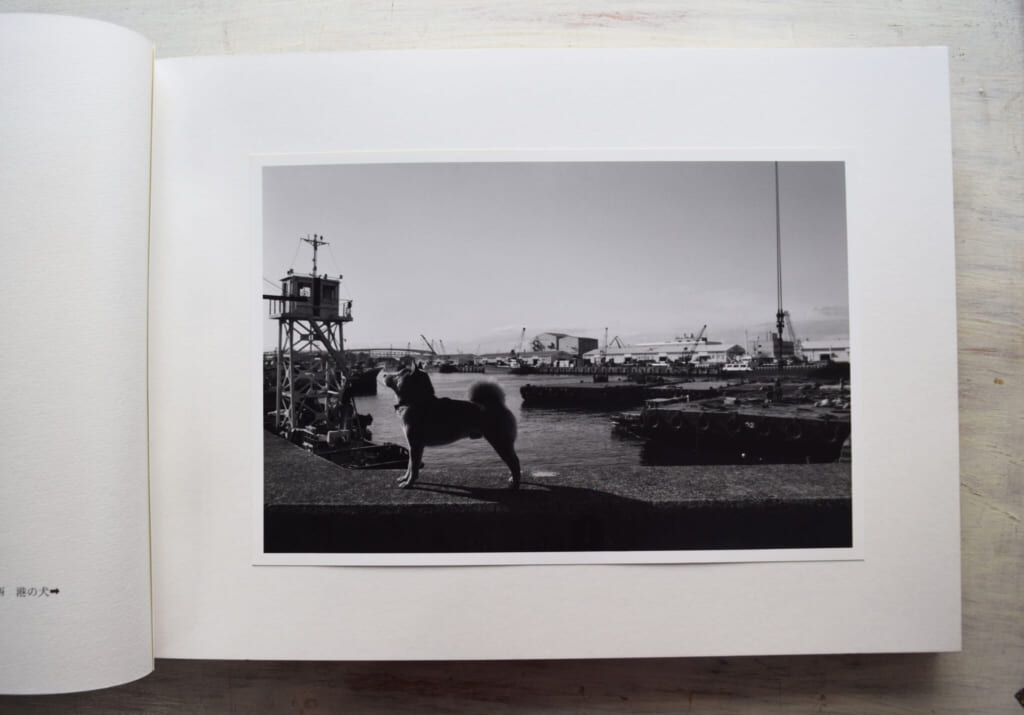

――あっ、これは小川さんがモチーフにしている犬ですか?

大正区の港にたたずむ犬を撮影した写真

「これはよその犬です(笑)」

――では、絵の中にいつも描かれている犬は……

「テツという、うちの犬がモデルなんです。大正区の工場で写真を撮ってる時にたまたま子犬と目が合って、写真を撮ってたらそこの工場長が出てきて『毎年生まれるから連れて帰ってください』と言われて、それで連れて帰ってきたんですよ(笑)」

――すごい。いきなり犬を連れて帰ることになったんですか。それはいつですか?

「1997年に大正区の南恩加島の工場でもらってきて、それから19年間生きて、2016年に死んだんですけど。四国犬っていう、もとは四国で猟師の手伝いをしていた猟犬みたいな血統書付きの犬を工場長が用心棒がわりに飼っていて、それが母親で、放し飼いにしてるから春になったらどこかの野良犬とデキて、毎年子どもを産むと。テツもそうして生まれたので、だから半分は雑種ですね。ハーフというかね。飼い主以外にはあまり心を開かない、猟犬らしい性格も感じるような犬でした」

――それからは、テツを連れて写真を撮影していたんですか?

「いや、テツを散歩させるのは家の近所だけでした。それまでもね、写真撮ってる時に『ここに犬がいてたらええなあ』とか思ってたんですよ。でも写真を撮っていてうまいこと犬がいてる時って滅多にないでしょう(笑)。それで、絵やったら、そこに組み込んだらそういう雰囲気が出せるかなって思ってね。それで絵にしたという発想なんですけど」

『大阪』の表紙に使われた大阪市港区波除の風景画

――風景の中にテツがいるということが重要なわけですね。

「そうですね。それは、版画を始めた頃からすでにあったんですね。結局、絵として成立させるのに、風景そのもので勝負する人もいると思うんですけど、風景だけやったら不十分やなって。自分の実力からしたら無理なんちゃうかなって思ったのと、まあ、単に犬っていうんではなくて、こういう場所で生きているものの象徴っていうような、何者にも縛られていないというか、どこにも向かわない魂みたいなんに、なんか憧れてましてね」

――そういうものの象徴としてテツの姿があると。

「そこには悲哀もあるし、強引なところもあるし、身勝手なところもあるし、色々あるんですけど、最終的に寂しいというか、世間から顧みられることもないし、何かすごいことができるわけでもないけども、そういうものが絶えずある。そういうものを表現したかった……というと偉そうですけども(笑)」

かつての舞洲の景色を元に描いた作品。昔の舞洲には野犬が多かったそうだ

――自由気ままな存在であり、孤独なようでもあるというか。

「首輪のない、野良犬として描いているんです。今はもう野良犬なんていないでしょう。やっぱり管理が徹底してるからいうんもありますよね。そういうある種の縛りから解き放たれてる存在ゆうのに強くひかれるというのがあります」

――かつて撮った写真を目の前に置いて絵を描いているんですか?

「そうです。最初は木版でこういうことをやってたんですけど、だんだん彫ったり刷ったりするんが面倒になってきて(笑)。それで彫る前の版木に直接描こうと、面倒くさがってそうなったんが始めだったんですけど。最初は仕事の合間にポツポツ描いて、まとめて描きだしたんは、『楽天食堂』をやめて完全にフリーになってからですね」

――実際にこのような場所を歩いていた時のことで、何か憶えている場面はありますか?

「うーん。色々あったんでしょうけどね。とにかく人のいない場所を探していた。歩いていて、誰もいないところへどんどん歩いていって。人間不信ゆうか、バブルの時代があって、人間の欲望が限りないみたいなのに嫌な感じがしたし、お金がすべてみたいなのも違うなと思ったし、自然とそういう、人間がいなくなった世界みたいなんを夢想して歩いてたんじゃないですかね。まあそれにも矛盾はあって、そう言いながら自分はアメ村(アメリカ村の通称)みたいな騒々しいところで商売してたわけですから」

小川さんご自身に作品について解説していただく贅沢な時間(2022年4月撮影)

――柴崎さんが思い出の味として書かれているのを読んだんですが、「楽天食堂」はすごく人気のお店だったんですよね。

「割と人は来てましたね。それこそ、ミュージシャンとか芸人とか、デザイン事務所も近くにあったんで、デザイン関係の人も来てました。アメ村も今みたいにはまだ観光地化してなかったんで、まあまあ面白い場所でしたね」

――そういう場所でお仕事をされているからこそ余計に人のいない風景に惹かれもしたということなんでしょうか。

「それもあったでしょうね。壊れかけているものの美しさとか、衰退していく工場とか、そういう雰囲気を味わいに行ってたんでしょうね。でも、ただそれを見に行って終わりにはしたくないと思って。大正区には沖縄から移って来た人が多く住んでいますけど、『ここはリトルオキナワや』とか、生野でもそうですよね。なんで在日の人が多いのか考えずに『ここはコリアンタウンや』みたいな、それで終わりにしたくない。その町の歴史みたいなんを興味もって調べ出したら、それなりの事情があってそうなったんゆうのがどの町にも必ずあると思うんです。面白がりに行くというのではなく、行ったら行ったなりに考えなあかんちゃうかなっていうのは思ってましたね」

――私も東京から大阪へ越してきて、まさに最初はただ面白がって色々な風景を見ていたので。それはすごく身につまされるお話です。

「大阪には地べたを這うような人がたくさんいてるんでね。もちろん、高級な文化というか、余裕のある人の文化も、それこそ船場あたりにはあったんでしょうけど、高級だから、低級だからとかそういうんじゃなしに、色んな文化が色々と存在し得るような土地であって欲しいとは思っていますね。今は世の中が画一化しているというか、価値観が一つになりつつありますからね。みんなが一つの方に行くようなあり方じゃなくて、みんながふわふわ漂っているような、そういう社会が僕は好きやなと」

――これからも、かつて撮った写真をもとにして絵を描いていきますか?

「そうですね。もう過去しか振り返らない(笑)。絵を描くことに没頭したいなと思ってるんで、毎日描いていますね。60年ぐらい生きてくると、あんまりギラギラせんようになったっていうか、諦めがつくことが多いんで、落ち着いてきた気がします。撮った写真はいくらでもあるんで終わりもないし、たいした野望もないので(笑)。ただ、自分なりの世界を出せるようにもっとテクニックを上げたいなとは思うんです。でもあまり上手になり過ぎてもどうかなと思って、その間を行ったり戻ったり、迷いながら描いているんですけど」

――今後の作品をまた拝見できる機会を楽しみにしています。ありがとうございました!

プロフィール

1979年東京生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』『QJWeb』『よみタイ』などを中心に執筆中。テクノバンド「チミドロ」のメンバーで、大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』(スタンド・ブックス)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、パリッコとの共著に『のみタイム』(スタンド・ブックス)、『酒の穴』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)がある。

スズキナオ

スズキナオ

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり