―――戦争に対していかに日本の文学者たちが立ち向かってきたか、という問題の延長上にいまのわれわれがあるとしたら、戦後のある時期から、文学と政治が疎遠になってきたような印象を受けます。

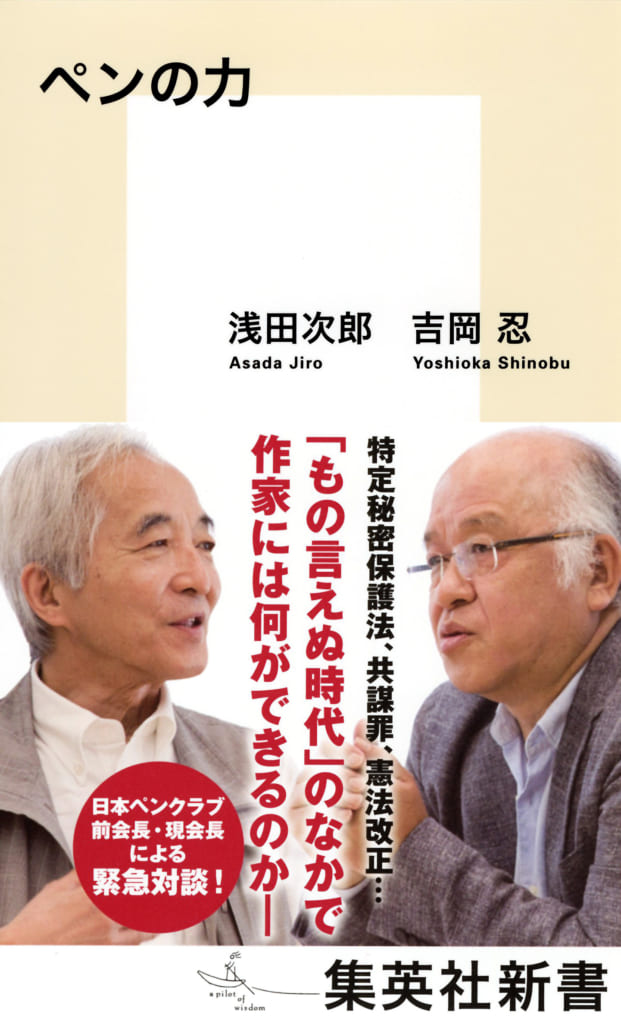

『ペンの力』(集英社新書)著者・吉岡忍氏

吉岡 明治・大正・昭和の文学を読んでいると、明治の初めのころは江戸300藩の名残があって、まだ国というものができあがっていなかった。国語も統一されていませんしね。そういう意味で文学者が国家と一体化していなくて、自由なんですね。ああ、明治ってこんなに自由だったのかと感じます。

それが大正デモクラシーでピークに達したとたん、関東大震災でひっくり返って、昭和の大不況を背景に、国家意識というものが作家・作品のなかにもどんどん入り込んでくる。時代を追って作品を読んでいくと、この流れがよくわかります。

とくに昭和期に入ってから、言論統制の核になったのは、邦人一如、つまり、邦(国)と個人とがひとつのものであるという思想です。この邦人一如の思想が、治安維持法や国家総動員法を通じた統治イデオロギーとなって、「国と国民は一体のもの、運命共同体として、国民全部で戦わなければならない」という流れを作りだしていく。これに対して作家たちは、ある者は進んで、ある者たちは嫌々ながら組み込まれていった。背を向けた人ももちろんいたけれど、発言は封じられました。

結局、この日本社会が悩まされたのは、国と人とはどういう関係にあるのか、ということですね。文学は、というより、これは思想や哲学も、産業や技術もそうですが、国つまり権力や政府と自分とはどんな関係なのか、という問題を、日本人はずっと考えあぐねてきたのではないか。これは日本だけではなくて、世界中がそうなのかもしれない。戦争文学を読むということは、その格闘の軌跡を読み取ることだ、と僕は思っています。

だけど、これは簡単には解けない問いです。解けないうちに、高度成長期やバブルの時代がやってきて、「文学に政治を取り込むのは、ちょっとカッコ悪くない?」という風潮が強くなって、現在に至っている。でも、一見そう見えるけれど、どうなんだろう。それは政治の現われ方が違うということだけであって、恋愛小説にも、家庭小説にも、SFやミステリーにだって、そのときどきの政治や社会のありようが反映しないはずはないでしょう。

ノンフィクションの取材で事件や事故の現場を歩いていて、いま目の前で起きていることは国家や政治と無関係だと感じたことは、僕は一度もないですよ。 作家にとって、国と個人の関係は相変わらず大きなテーマです。国をどう捉え、個人を何と考えるかによって表現の仕方は違ってきますが、小説にとっても、ノンフィクションにとっても、これは取り組むべき課題です。あまり考えたくないですが、時代がもう一歩、いやな方向に進んだとき、この課題の重要性はますますはっきり見えてくると思うんですね。

プロフィール

吉岡忍

吉岡忍

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり