―――政治性をはらんだ文学として、最近のもので鮮やかだなと思ったのは、川上弘美さんの『神様2011』(講談社)でした。

吉岡 3.11のあと、デビュー作の『神様』をバージョンアップしてみせた作品ですね。僕もあれを読んで、「ああ、これはまさに文学そのものだ、文学的な躍動感がある」と、そう思いました。政治と文学の関係は、20世紀文学最大のテーマだったといってもいいでしょうが、21世紀のいま、その現われ方は違うはずだ、ということは僕もいろいろ考えてきました。

2001年、アメリカで9.11同時多発テロが起きたあと、僕はニューヨークから始めて、アフガン、旧ユーゴスラビア、パレスチナ、スーダンをまわって、またニューヨークへもどる旅を1年かけてしたんです。米国とイスラム世界の対立がテロと戦争という形で激しくなった時期ですから、それこそ政治がむきだしになった現場をたくさん見ました。しかし、そのあと、2007年になって、もう一度世界各地を見てまわりました。頭にあったのは、「災害」です。スマトラ沖地震と大津波、ハリケーンに襲われた米国南東部、台湾中部の地震などの被災地ですね。

戦争は、双方に憎しみがある。憎しみは文学の大切な要素ですが、それは人と人との関係に限った話であって、政治や国のあり方に直接絡んでくるような感情としての憎しみは、敵愾心や復讐心に火をつけて、戦争をあおることにしかならない。それこそ国と人とを簡単に一体化させてしまう要素ですね。そういうものをいったん脇に置いて、でも、世の中や人を大きく動かすものは何だろうか、と考えたとき、災害ではないか、と閃いたんですよ。災害は、誰かを悪者にして描くことはできない、被災者同士がどう生き直すか、という問題ですから、これはまさに文学のテーマでしょう。

たとえば、中国の作家、劉震雲に『温故一九四二』(邦訳『人間の条件1942』集広舎)という作品があります。日中戦争のさなか、蔣介石の国民党政権下で彼の故郷・河南省の大飢饉によって300万人が餓死したという出来事に取材した小説です。

面白いのは、この飢餓を救ったのが日本軍だったということです。もちろん人道的善意じゃなく、国民党軍と人民との離反を狙ってのことですが、作者は飢えた民の視点から一連の出来事を描いています。つまり、日中間の敵か味方かではなく、民という第三の視点ですね。その視点から見れば、当時の国民党軍も日本軍もどちらも迷惑な存在でしかない。こういう視点を見つけさえすれば、文学にはまだまだ多くの可能性があると思う。

プロフィール

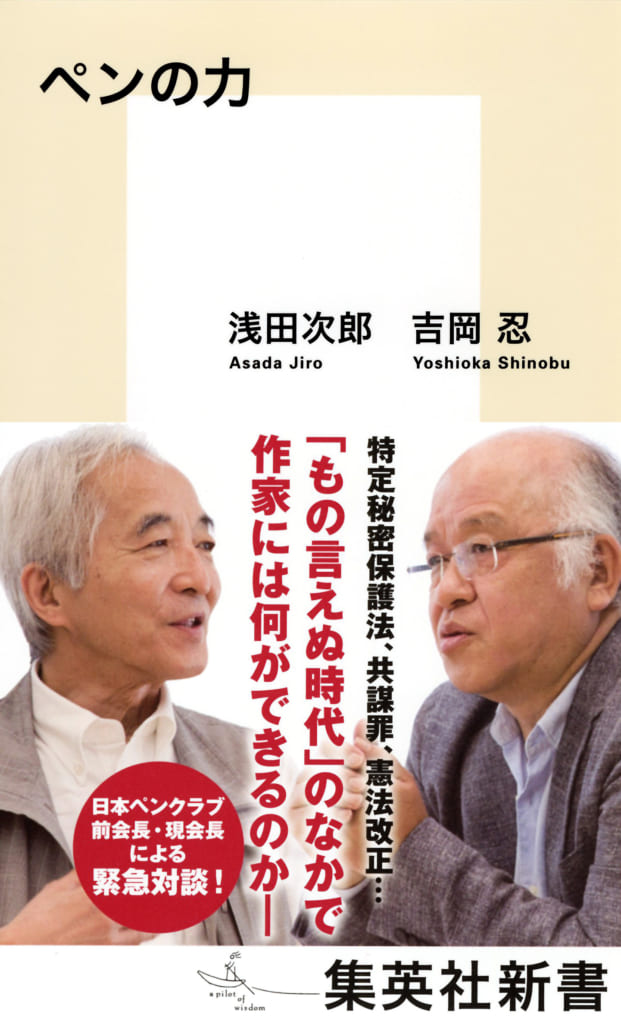

吉岡忍

吉岡忍

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり