「AMBIENT KYOTO 2023」の水平的な感覚

その一方、翌年に開催され、日本人アーティストを集めた「AMBIENT KYOTO 2023」には、こうした超越性の気配はかなり希薄だったように思われる。

2022年には唯一の会場だった京都中央信用金庫 旧厚生センターは、この年には2つある会場のひとつとして引き続き使用された。3階建てのこの建物の全階で、小山田圭吾のソロプロジェクト、コーネリアスの作品が展示されており、こちらの会場の基調をかたちづくっていたと言える。3階には、他にも2組のアーティスト、バッファロー・ドーターと山本精一が、いずれも印象深い映像・音響作品を出品していた(前者の《ET(Densha)》、《Everything Valley》と後者の《Silhouette》)。

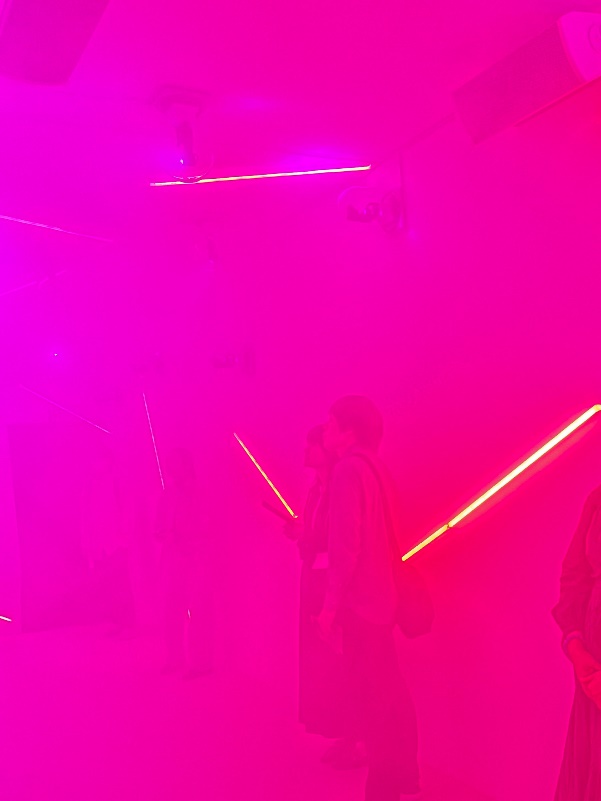

コーネリアスの3階の作品《霧中夢 – Dream in the Mist –》は、2023年6月発売のアルバム『夢中夢 – Dream in Dream –』収録の同名曲を用いつつ、室内を文字通りに霧で満たすことで、訪れる人びとに方向喪失の感覚を体験させる。この演出のために採用された「シルキーファインミスト」の製造元であるパナソニックからの取材に、小山田は「無限に広がったように感じられる空間を作りだすこと、そこに光と音の演出が加わり、非日常的な体験ができる装置を作ることが目的」だったと答えている(※6)。

(※6:パナソニック株式会社のウェブサイトのシルキーファインミスト導入事例ページより、「コーネリアス 小山田圭吾様からの声」。)

コーネリアス《霧中夢 – Dream in the Mist –》

1階の作品《QUANTUM GHOSTS》は、シングル「火花」(2023年5月)収録の同名のカップリング曲(のち、タイトルを「Quantum Ghost」と微修正して、2024年6月発売のアルバム『Ethereal Essence』の1曲目となる)に基づくインスタレーション。展示室の中央にステージ台が設けられ、360度にわたり設置された20台のスピーカーからの立体音響と、明滅する照明のなか、観客は――壁際で傍観するのでなければ――自ら台に上って音と光を一身に受け、作品の一部となっていく。

イーノが前年に疑似的な礼拝堂に仕立て上げ、変化を繰り返す光の絵画をソファに座って見上げさせた同じ空間で、小山田圭吾がいわば水平的な、あるいは上下の方向感覚を混乱させた展示を実現しているのが興味深い。ここでは観客自身が少しの高みに上るのであり、その頭上から降り注ぐ光と音にしても、散在する複数の発生源から降り注ぐものであって、それを受け止める人びとは、何か超越的な一者の力に帰順するというより、上も下もない宇宙的な方向喪失の感覚に、快く身を委ねることになるのだから。

コーネリアス《TOO PURE》

こうした超越性の感覚の希薄さは、2階の展示作《TOO PURE》でも見事に表現されていた。『夢中夢』収録の同名曲のミュージックビデオが立体スクリーンに映し出されているのだけれど、デザイン・スタジオgroovisionsによるこの映像がとにかく素晴らしい。

冒頭にこそ木の枝々に葉が茂る様子が描かれるものの、屹立する幹は映し出されず、その後に真っ黒な抽象的空間のなかで繁茂していく植物はすべて草花にすぎない。それら草花は途方もなく伸び広がって、ついには太陽と出会う。その様子は、草花が超越的な高みに達したというより、遠近感を排した平面的な空間のなかで、太陽との水平的な交歓を行っているかのようにも見える。

2022年と同じ建物を会場とし、同じく「アンビエント」をコンセプトとしていながら、かなり印象の異なる展示空間が実現されているのが興味深かった。それではもう一方の会場はどうか。2023年に新たに会場となった京都新聞ビル地下1階、印刷工場の跡地だという広大な空間では、坂本龍一+高谷史郎のインスタレーション《async – immersion 2023》を体験することができた。

坂本龍一+高谷史郎《async – immersion 2023》

坂本は、2017年のアルバム『async』発表後、この作品を最良の環境で聴いてもらいたいと「坂本龍一|設置音楽展」を企画した(ワタリウム美術館、2017年)。出品作のひとつ、メディア・アーティスト高谷史郎と組んだ《async – drowning》は、6台(5.1ch)のスピーカーによる立体音響に高谷による映像を組み合わせたインスタレーションだ。以後、同作は北京(2021年3月-8月)と成都(2023年8月-2024年1月)の坂本龍一展でも展示されることになる(※7)。

(※7:成都の坂本龍一展については、筆者によるレビューをウェブ上で読むことができる。片岡大右「人間的なものの臨界を音楽と映像を通して感得させる――M WOODS成都の坂本龍一展「一音一時」」、「メディア芸術カレントコンテンツ(MACC)」2024年5月24日。)

《async – immersion 2023》はこのインスタレーションを発展させたもので、立体音響はスピーカー35台(6.6.5.2.1.2ch)にまで拡大、映像は幅26.4mにおよぶLEDパネルに展開されていく。天井の高い空間ではあるが、この横幅の途方もなさのために、水平的な広がりが強く感じられる。

この京都の展示ののち、2024年12月から今年3月にかけ、東京都現代美術館の回顧展「坂本龍一|音を視る 時を聴く」では《async – immersion tokyo》が出品された。この東京バージョンは展示室の大きさに合わせ、スピーカーは14台(8.2.2.2ch)、LED画面は幅18mにまで規模を縮小されていた。原型となった《async – drowning》に比べれば大きなものだとはいえ、やはり京都新聞ビルの地下における深い没入の経験は別次元のものだったと言わざるをえない。

「AMBIENT KYOTO 2023」では、2会場での展示に加え、2つの特別ライブが開催された。テリー・ライリーが東本願寺・能舞台で行ったライブに行けなかったのは残念だけれど、もう一方のライブには足を運ぶことができた。「AMBIENT KYOTO 2023 presents Cornelius 夢中夢 Special Live Set」と題するこのライブの会場は、国立京都国際会館。地球温暖化問題をめぐる「京都議定書」採択(1997年12月)の地として広く知られている。

大谷幸夫の設計により1966年に開館したこの国際会議場は、建築史家の倉方俊輔が評するように、「「和風」に安住しない国際都市」の象徴として構想された近代建築の傑作だ(『京都 近現代建築ものがたり』平凡社新書、2021年)。コーネリアスのライブパフォーマンスは、普段コンサート会場として用いられることのないこの名建築の構造を最大限に活かしたもので、空間演出の見事さは特筆に値する。

台形と逆台形を組み合わせた造形は、巨大な建築の出現によって背景の山々を圧迫しないよう、壁面を内側に傾けて容積を削るという配慮によるものとされるけれど、場内から見ると、垂直性の力学が徹底されず、ほどほどのところで収まっているという感覚を受ける。そうした空間内で、天井のあらゆる方向から発せられる照明は、超越的な高みから人びとを圧倒するというよりは、より親しげな温かみをもって注がれるもののように感じられた。観客の手元で、テーブルに備え付けのライトが時に明滅する演出がなされたのも、降り注ぐ光との親密な交歓の証しであったかのようだ。

非同期都市としての京都

言うまでもなく、垂直性の力学が徹底されていないということは、垂直的な感覚がAMBIENT KYOTOの出品作と無縁だということをまったく意味しない。それに音楽的に見るなら、イーノの楽曲に比べ坂本龍一や小山田圭吾のもののほうがより「アンビエント」性が少なく、西洋的な音楽技法により忠実であり続けている。坂本はかつてこの点について、次のように語っていた(『KEYBOARD』1990年7月号)。

ブライアン・イーノの音楽は僕のものよりもよりアジア的だと言えるかもしれない。なぜなら、そこにはきちんとしたビートがないし、より隙間(space)があるし、そこにどんなものでも持込むことができる。ヨーロッパ音楽は僕のルーツだ。僕はまだまだアジアの音楽について学ばなければならない。

もちろん彼はじっさい、その後アジアの音楽を学んでいった。しかし京都新聞ビル地下1階で流れていた2017年のアルバム『async』は、自らのルーツとしてのヨーロッパ音楽に率直に回帰した作品で、冒頭の「andata」からしてバッハ風の荘厳な響きを奏でる、いわばイーノのいかなる音楽にもまして西洋的教会にふさわしい一面を持つ。しかしその一方で、そうした音楽に逆らうようなサウンドやノイズが、非同期的に――アルバムタイトルは非同期化を意味する英語「asynchronization」に由来する――介入してくるのだ。

最初に取り上げたアンゼルム・キーファーの「ソラリス」展は、二条城という伝統的な史跡を選びながらも、ドイツとヨーロッパの歴史的記憶に根差した作品世界を築いてきたキーファー自身の美学との深い調和を実現していた。そしてまた、コーネリアスがライブ会場に選んだ国立京都国際会館は、モダニズム建築の流れを踏まえつつ日本的伝統に目配せし、両者のあいだで創造されたものだった。

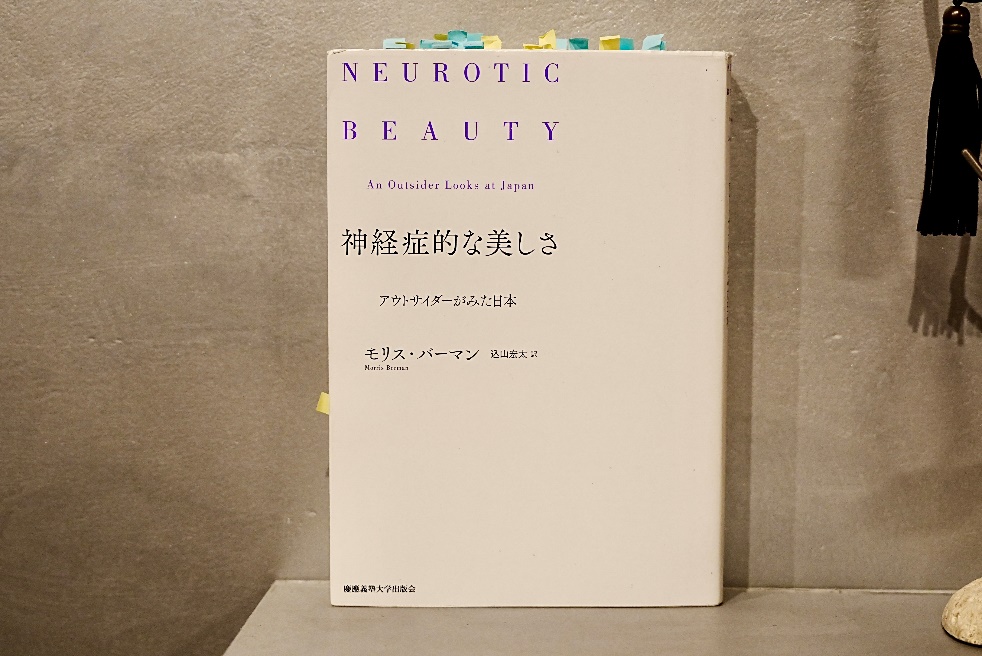

こうして見ると、東洋と西洋、伝統と近代といった明快な二分法は意味を失ってくる。近年日本語訳された日本論、モリス・バーマン『神経症的な美しさ――アウトサイダーが見た日本』(原著2015年、日本語版は込山宏太訳、慶應義塾大学出版会、2022年)は、この点を考えるのに興味深い示唆を与えてくれる著作だ。バーマンはそこで、一方では日本――「東洋」はさておき――のうちに、欧米の流儀とは「別の仕方で考える」可能性を求めつつも、他方ではこの列島の経験を例外的なものとみなすのではなく、欧米を含めた世界全体に共有されうるものとして捉えている。

新文明と伝統文化の緊張に焦点を当てた寓意的物語であるアーシュラ・K・ル・グィン『言の葉の樹』を参照しつつ、バーマンは、日本とは結局のところ、西洋諸国を含めた近現代世界に共通の緊張を、ただ急激な速度で、凝縮的に経験してきた地域なのではないかという仮説を提起している――「突き詰めると、私たちはみな、日本人なのではないか?」

こうした凝縮的な経験は、とりわけ京都によって生きられたものだと考えることもできるだろう。その意味で、日本的伝統の粋を体現する都市とみられがちなこの歴史的首都は、同時に、まさにそれゆえにすぐれて近代的な経験の刻まれた都市でもある。そこでは、伝統の集積と先進的な取り組みが、時に調和的に、時に不調和に、共存している。坂本龍一のアルバムタイトルに倣うなら、京都はまさしく非同期の都市、あらゆる都市の条件をなす非同期的発展を顕著に体現する都市だと言えるのかもしれない。

プロフィール

片岡大右(かたおか・だいすけ)

1974年生まれ。批評家。専門は社会思想史・フランス文学。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。単著に『隠遁者,野生人,蛮人――反文明的形象の系譜と近代』(知泉書館)、『小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられたか 現代の災い「インフォデミック」を考える』(集英社新書)、『批評と生きること 「十番目のミューズ」の未来』(晶文社)。共著に『共和国か宗教か、それとも』(白水社)、『古井由吉 文学の奇蹟』(河出書房新社)、『加藤周一を21世紀に引き継ぐために』(水声社)、訳書にデヴィッド・グレーバー『民主主義の非西洋起源について』(以文社)、フランシス・デュピュイ=デリ、トマ・デリ『アナーキーのこと』(左右社)がある。

片岡大右

片岡大右

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり