色と音が語る、ミニマムな韓国版リトル・フォレストとイム・スルレの世界観

すべてがミニマムである。

イム・スルレ監督はリメイク作品の製作にあたり、気を使ったのは映画の長さだという。日本版は春夏と秋冬の二部作となっており、農作業や料理のついてのディテールがかなり時間をとって描かれている。そんなゆったりとした流れの日本風は、少しせっかちな韓国の観客には受け入れられにくいだろうと、イム監督は春夏秋冬を一本の映画にまとめることにした。

それによって、いろいろ削ぎ落とされた。料理も風景も小道具も、そして人間関係も、すべてがシンプルになった。登場人物は主人公と母親、父方の伯母、幼馴染が2人とオグという名の珍島犬が一匹。あとは郵便配達人とか、村の人とかがワンシーンずつ登場するぐらい。

このシンプルさが韓国版、というかイム・スルレ作品の魅力だと思った。ちょっとムカつく友だちも、小うるさい親戚のおばさんも、どこにもいる普通の人々なのだが、それでいて絶対に欠かせない存在となっている。さらにこの映画がすごいのは、最低限の登場人物たちと肩を並べる、動物や自然や料理などの存在感。特に驚かされるのは、炊事道具のようなものまでが、まるで演技者のような役割をするのだ。その素晴らしい「演技力」は主に色合いと音で表現されている。色合いは光と、音は人とコラボする。

トントンと菜を刻む音、シャカシャカとかき混ぜる音、ズズズッとすする音、コンコンと沸く音、ゴクンと飲む音。もちろんノロジカや鶏の鳴き声も良いのだが、私たちを元気にしてくれるのは、私たちも知っている身近な「営みの音」である。

実は韓国の人々は、こういった音の世界にとても敏感だ。韓国語は日本語以上に擬音語や擬声語が多い言語であり、おそらく世界一ではないかといわれるほどだ。遥かなる昔から、常に耳を済まして音を聞き、それを言葉で表現し、文字に書き写してきた人々なのである。

「あの調理の音に癒されるのかもしれませんね。こねる音、揚げる音、茹でる音、つぶす音」。いつも一緒に作品を見てくれる編集者さんもそう言っていたが、イム監督は本当に小さな音なども実に注意深く拾っている。さらに俯瞰すると、その一つ一つの音が平等に役割を配分されているのがわかる。ミニマムであり、かつフラットな眺め。それでいて音の個性はとても大切にされている。おそらく、これがイム・スルレという人の世界観なのだろう。

それは見るものをホッとさせる。

超競争社会といわれる韓国にありながら、ここでは人間の言葉も、動物の鳴き声も、風の音も、お湯が沸く音も、すべてが等しく存在する。自分も愛犬もお茶碗も同じくかけがえのないものとして大切に扱われる。

プロフィール

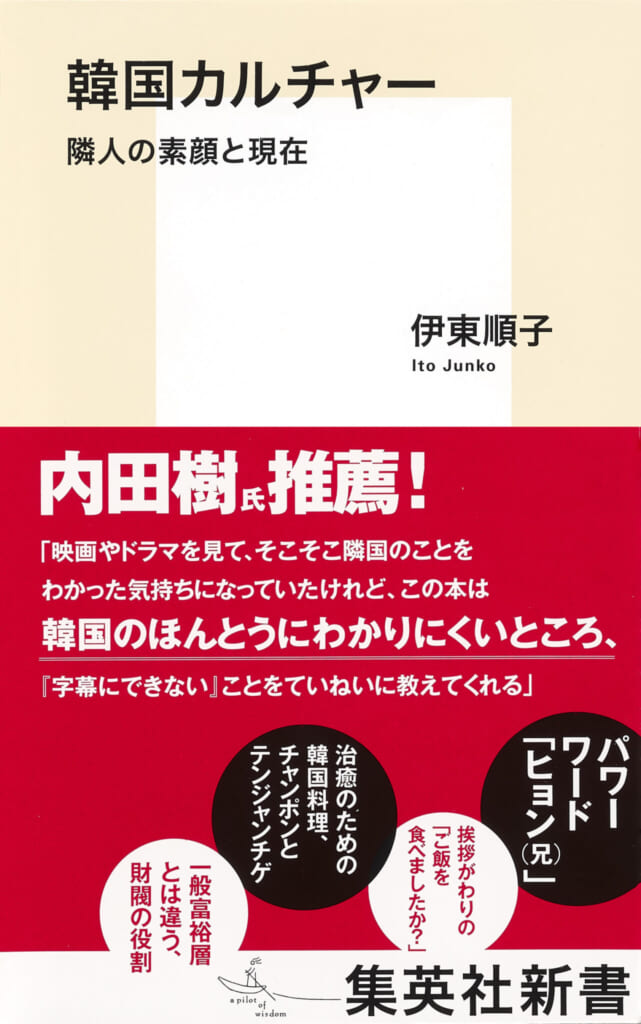

伊東順子

伊東順子

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり