イム・スルレ監督について

イム・スルレとはどんな人なのか?

1960年生まれ、漢陽大学英文科、同大学院演劇映画科を経て1988年にフランスのパリ第8大学で映画学を学び修士号を取得する。帰国後に製作した『雨中散歩』(1994年)が第一回ソウル短編映画祭で最優秀作品賞を受賞して注目を浴びる。

最近の日本では「韓国映画における女性監督」という文脈で語られることが多いイム・スルレだが、初期にはそこはあまり強調されなかったように思う。そもそも1990年代半ばまでは、韓国映画という業界全体が「斜陽」であり、そこでの最大課題は監督の性別よりも、いかに韓国映画がハリウッド作品に対抗していくか。また独立系や低予算映画の監督がいかに頑張れるか。その意味でイム・スルレへの期待はとても大きかった。

長編デビュー作は1996年の『三人の友だち』。同じ時期にデビューしたホン・サンスとは年齢も1歳違いであり、韓国版ヌーベル・バーグの担い手として並べて評価されることも多かった。それは彼らが当時の韓国としては珍しい「海外留学組」だったことも大きい。

たしかに2人の作風は新鮮であり、同世代のカン・ジェギュ(1962年生、『シュリ』、『ブラザーフッド』)やカン・ウソク(1960年生、『公共の敵』、『シルミド』)などの「国内組」がブロックバスター級の超大作を作っていくのとは対照的でもあった。

ただ、「海外組」といってもイム・スルレとホン・サンスの育った環境は対象的だ。

ホン・サンスの母親は女帝とまで言われた韓国文化業界のエスタブリッシュであり、経済的にも非常に恵まれていた。いっぽうイム・スルレは仁川郊外の貧しい集落で育った労働者の子である。家には童話の一冊もないような、文化教養とは隔絶された環境だったという。

「私の父は富平の米軍基地で働く労務者で、近所の人たちもほとんどがそんな土木関係の日雇い労働者で、みんな似たりよったりの暮らしでした。父親たちはいつもお酒を飲んでは暴力をふるい、母親と子どもたちはそれに怯えて。でもそんな貧しい人同士が集まって暮らしていたから、人情味もあったんです」(イ・ジンスン著『あなたが輝いていた時』)

https://note.com/cuon_cuon/n/ne633fd12cf7b

翻訳をしていたイム・スルレのインタビュー記事には、家に本がなかったから学校図書館に入り浸った話、読書にはまったせいで成績不振となり高校3年で中退した話、その後2年間ほど本と漫画ばかり読んでいた話、遅れて入った大学時代にフランス大使館で見た映画に衝撃をうけて、映画をやりたいと大学院に進学した話、自由に映画を見るためにパリ第8大学に留学した話、そこで映画を1000本以上見た話などが語られていた。

思う存分映画を見るためには学校に籍を置かなければならかった。学校に通ったのはそのためであり、「学位は付け足し」だった。(イ・ジンスン著『あなたが輝いていた時』)

イム・スルレにかぎらず、韓国で活躍する女性たちは華麗な学歴をもつ人が多い。中には経済的に恵まれていた人もいただろうが、学位を積み重ねるしか自由を得る方法がなかったという事情もある。それは個々人の環境というよりも、韓国社会全体の問題でもあった。

たとえば同世代の日本人が自由に映画を見るために必要だったのは、仕事やアルバイトをしてお金を稼ぐことだった。お金さえあれば、大抵のことは叶った。でも当時の韓国は民主化以後でも、海外の映画が自由に見られる環境ではなかった。街の映画館で上映されるのは、採算が期待できるハリウッド映画か香港映画だけ。それ以外の事情もあった。

パリ第8大学でのイム・スルレの修士論文は「溝口健二に関する研究」だったが、当時の韓国では日本映画も見ることもままならなかった。日本映画が韓国で解禁されたのは金大中政権(1998~2003)時代に始まった「日本文化開放」以降である。

最高傑作といわれた『ワイキキブラザーズ』

イム・スルレといえば、なんといっても『ワイキキブラザーズ』(2001年)である。ソン・ガンホやパク・チャヌクといった映画関係者だけでなく、パク・ミンギュなどの小説家なども「マイ・ベスト映画」の一つに挙げる名作中の名作。昨年、公開20周年にあたって記念上映会も開かれ、オンラインではあったが監督と俳優が参加するトークイベントも開かれた。

「ワイキキブラザーズ」はバンド名である。主人公であるリーダーのソンウ(イ・オル)は高校時代に結成したバンドの活動を今も続けているのだが、カラオケの普及や折からの不況で、生演奏の仕事はどんどんなくなっていく。メンバーも抜けていく中、故郷である水安堡の温泉ホテルから専属バンドの仕事が舞い込む。そこで高校時代の同級生や、憧れていた他校の女性ボーカルにも再会するのだが……。

切ない映画だ。フランスから帰国したイム・スルレが見た、故郷韓国の風景はこんなふうに切なかったのだろうと思う。ただ、切なさだけが、多くの人々の胸を打ったわけではない。

主人公ソンウを演じたイ・オルは今年5月に闘病の末に亡くなってしまったのだが、弔辞にイム・スルレが書いた言葉がとても印象的だった。

「イ・オルが表現した品位ある挫折感と内省的な純粋さ」

私たちが『ワイキキブラザーズ』にこれほどまで感動する理由は、おそらくそこにある。

映画の背景にある当時の韓国社会は、国家全体がIMF危機という大きな挫折を強いられ、国民もそれぞれが自責感に苛まれていた。右を見ても左を見ても敗残者の群れ。地べたに押し付けられた人々の嘆きや言い訳が充満する社会で、イム・スルレが描いた「品位ある挫折感」。それは、身ぐるみ剥がされた人間の尊厳を称えたものだった。

映画の後半で、ソンウが酔客に裸にされながらも、一人ギターを弾き続けるシーンがある。

イム・スルレの演出はコミカルで、涙が出るほど美しい。

プロフィール

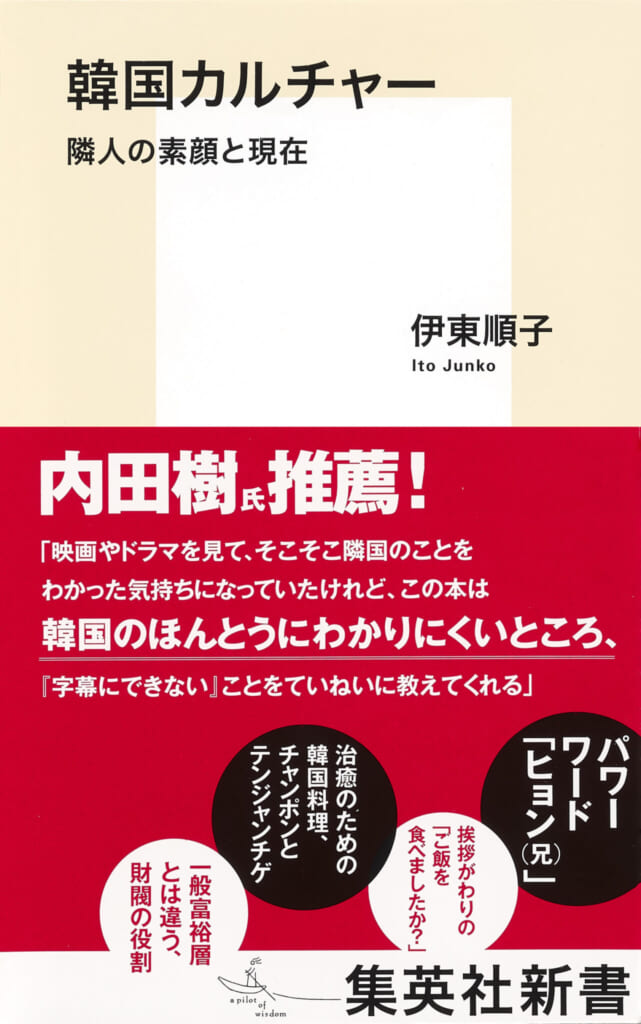

伊東順子

伊東順子

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり