その他のイム・スルレ作品

2022年第75回カンヌ映画祭で監督賞を受賞したパク・チャヌクは、「本当は主演男優賞がほしかった」と受賞作『別れる決心』の主演パク・ヘイルをねぎらった。パク・ヘイルといえばポン・ジュノ監督の出世作である『殺人の追憶』や『グエムル-漢江の怪物-』などで大きく評価されたこともあり、名監督が好む俳優の一人として知られてきた。

パク・ヘイルはデビュー作である『ワイキキブラザーズ』への特別の思いや、イム・スルレ監督に対する信頼について折に触れて語ってきた。そのパク・ヘイルが主演した映画『提報者 ~ES細胞捏造事件~』(2014年)は、今、日本の配信で見られる数少ないイム・スルレ作品の1つである。

これは「韓国でもっともノーベル賞に近い学者」とまで言われたクーロン研究者、ファン・ウソク(元ソウル大学獣医学部教授)をモデルにした映画であり、ES細胞をめぐる論文偽造を暴いていくサスペンス作品である。パク・ヘイルは国民的熱狂を敵に回して真実を追求するジャーナリスト役を演じている。

不正追及型の社会派作品は、韓国映画の得意とする分野であるが、やはりイム・スルレ作品は切ない。なぜ人は間違いを犯してしまうのか。映画は正義のカタルシスではない。

パク・ヘイルはこの映画の出演にあたって「イム・スルレ監督からの依頼なら、もうそれは喜んで」と語っていたが、たとえばムン・ソリなどもイム・スルレ作品の印象が強い俳優の1人だ。彼女が主演した『私たちの生涯最高の瞬間』(2008年)は女子ハンドボールの国家代表チームを扱ったスポーツ映画で、観客動員300万人を超える大ヒット作となった。韓国でスポーツをテーマにした作品がヒットすることは珍しく、これによってイム・スルレ監督の名前は広く知れ渡ることになった。

この映画はまさに「スポーツ根性もの」である。ただし、サッカーや野球などの花形スポーツではなく、ハンドボールというマイナースポーツの、しかも女子チームという当時の韓国ではもっとも関心を持たれない分野の物語だ。子連れの女性が、離婚した女性が、ハンデと偏見と戦いながらオリンピックという世界の頂点を目指していく。個人的には、これはイム・スルレ作品の中では数少ないフェミニズム的な映画だと思う。試合の対戦相手と戦うまでの、そこに至るまでの戦いが熾烈すぎる。出産後にチームに復帰したムン・ソリの役回りがよかった。もう一度見たいなと思う。

イム・スルレ作品をふりかえりながら、デビュー当時のファン・ジョンミンやパク・ヘイル、あるいはムン・ソリといった人々が年齢を重ねていくのを見る。「成熟」というのは人に使われることが多いが、それを逆さまにした「熟成」という言葉はもっと広い意味を持つ。

新型コロナによるパンデミックの2年間は主に日本にいたせいか、このわずかの間にも大きく変化した韓国の都市風景や、容赦なくデジタル化が進行する社会システムに戸惑うことも多い。こんなに急いでいいのだろうか。みんな疲れてしまわないのだろうか。そんな時に見た映画『リトル・フォレスト』の中には、ゆっくりと熟成する時間が描かれていた。

今年の韓国は日照り続きだったせいか、路地のトマトが豊作だ。散歩の途中で寄った市場で真っ赤なトマトをたくさん買い込んで、何を作ろうかと思案する。ゆっくり煮込んでペーストにしたいと思った。暑い夏だから、冷やしてそのまま食べるのが美味しいに決まっているのだけど、頭の中ではゆっくり煮込んでペーストにしていく作業が進行している。

時間をかければ、何か別のものが生まれる。あせらずにゆっくり、ゆっくり。少し寝かしておいてもいいかもしれない。回復していけそうな自信が、少しだけわいてきた。相変わらず、世の中も自分も、いろいろ大変ではあるのだが。

プロフィール

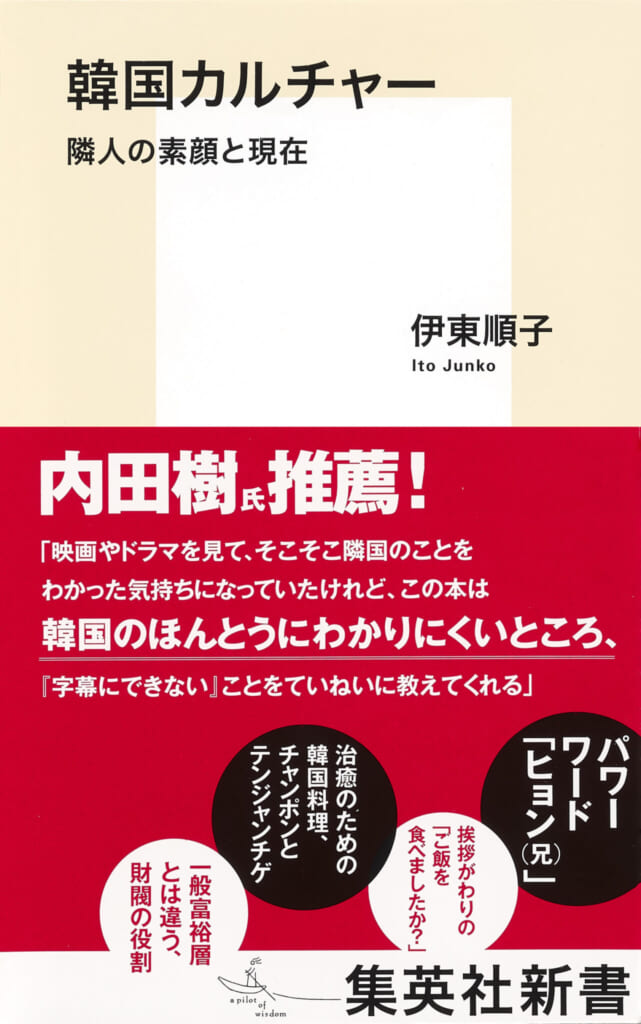

伊東順子

伊東順子

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり