62歳で大阪芸大に入学。最初の本は卒業制作から

永澤さんは1947年、京都に生まれた。22歳の時に仕事の都合で大阪に来て、それから現在に至るまで大阪で暮らしているという。75歳になる永澤さんだが、イラストレーターやマンガ家を生業にしてきたわけではない。自動車メーカーの営業担当として長らく会社に勤め、その後、設計事務所を営む旦那さんと出会って結婚し、主婦となった。大学に入学して絵を習ってみようと思ったのは62歳の時だったそうだ。

――なぜ絵を習おうと思ったんですか?

永澤さん「私、三人の老人を介護していたんです。永澤のおじいちゃん(永澤さんにとっての義父のこと)は80代で亡くなったけど、永澤のおばあちゃんは93歳で老人ホームに入って、104歳まで生きはりましてね。私の両親もそこがいいゆうて、3人で同じ老人ホームに入ってる時があって、それを見ていて、人の人生ってこんな風にして終わっていくねんなと思ったんです。自分も老い先短いし、だったら今できるうちにもうひとふんばりして、自分のやりたいことやりたいなと思ってね」

――もとから絵を描くことを志していたりしたんでしょうか?

永澤さん「そんなんではないんですけど、なんか描くのは好きなんやろうね。筆を持ってるとイキイキしてくんねんな」

――それで大学へ入ったと。

永澤さん「私、(大阪府)河内長野市に住んでるんですけど、二駅向こうに大阪芸大ってあるんです。そこなら車でぴゃっと行けるし、通信教育なら介護と家のことしながらでも習えるやろうと。それで62歳から大阪芸大に入ったの」

――何年通われたんですか?

永澤さん「大学出てる人は2年通えばいいんやけど、私は高卒やから4年行かなあかんの。で、年に2回は学校に行かなあかんの。冬と夏のスクーリングで、毎年2か月ぐらい学校に行きました。レポートの提出もあるしあんなに勉強したのは人生で初めて。先生も親切に教えてくれて、卒業式にも来てくれて、今でもメールで近況を報告してます。若い友達もたくさんできたし、芸大のみなさんには感謝しています」

――それまでは特に絵を描いてこられたわけではなかったということですよね。でもすごくお上手ですよね。

永澤さん「いやいや。『学校の卒業制作で何か描いたら?』と、それで描いたのが『パンパンハウス物語』の元なんです。最初に描いたのは、後で本になったのよりも出てくるお姉さんの数がもっと多かったんです。それを描いたら先生が『僕らはこれをどこかに持ち込んでみたらとは言われへん。責任は取られへん。でもこれは面白いと思う』って言ってくれた。それで近くの印刷屋さんに原稿を持っていって、20部ぐらい刷ったんかな。一冊1,000円で作ったのを出版社に送ったれと思ってね。その辺が怖いもん知らずで(笑)」

――売り込みをかけたわけですね。

永澤さん「その時もう67歳やから、失うものもないねん。小学館とか講談社とかね、また大きいとこに出しましてん(笑)。ほしたらみな返って来ましてん。でも風濤社っていう出版社だけ、電話かけてきてくれて『一度お話ししたい』ゆうて」

――それがきっかけで本になったんですね。

永澤さん「本にするにあたって、もっと一人ずつのお姉さんを掘り下げて欲しいと、そういうことは言われまして、直したんですけど、それもすっすっすっと描けてん。私もその時、いちびってね『本にしたら印税入ってきますね!』ゆうて(笑)。そしたら『そんなに入ることはありません』って。『ただ世に出るお手伝いだけはさせてもらいます』ゆうんで、『それでかましません』ゆうて、それで本にしてもらったんです」

――それで2014年に出たのが『パンパンハウス物語』だったわけですね。これは遊郭というか、米兵相手に売春をしているお姉さんたちが出てきますが、舞台は実際のどこかなんですか?

永澤さん「いや、これは私の創作なんです」

――そうなんですか!

永澤さん「私は京都に育ってきて、遊郭ゆうか、進駐軍相手の料理旅館ゆうかね。それは目の当たりにしてました。そういう仕事をしてはるお姉さんたちを見てはいました。でもね、私、これ描いたのは60代の後半ですけどね、どんな仕事をしてても、女性として生きてきて、辛いことがあって、家庭環境も色々あってっていうのは自分も長く生きてきたから理解できるんですね。たとえどんな裕福な女性でも色々辛いことがある、その女性の生き方をこのお姉さんたちに反映させたゆうんかな。人を愛する辛さもね。この歳やから描けたんやと思います」

――自分が生きて考えてきたことをお姉さんたちに託して表現したというか、そういうことだったんですね。

永澤さん「東京の吉原にある『カストリ書房』ゆう本屋さんが興味を持ってくれて、イベントもしたの。この本を紙芝居にして読んでくれる人がいたりね。作者の私もお客さんに挨拶してね」

――そういう反響はあったわけですね。素晴らしい作品だと思います。そして2冊目の『今日も市場の片すみで下手な似顔絵描いてます。』が出たのが2020年12月ですね。

永澤さん「そう。うちの主人がね、2021年の12月31日に亡くなったんですが、2020年の10月頃に余命宣告されて、そしたら風濤社の担当さんが『本を完成させてご主人に見てもらいましょう!』ゆうてくれはって、でも主人はもう管だらけやったしね、コロナやったから病院でも会わせてくれなかったし。オンラインゆうのか、看護婦さんがスマホで主人の顔を見せてくれるだけでね。この本が出たゆうのも、看護婦さんに渡したけども、たぶん読めなかったと思います」

――大変な時期に重なってしまったんですね。

永澤さん「かわいそうでしたよ。……でもこの2冊目の本は朝日新聞にも紹介されて、前の『パンパンハウス物語』の表題は奇抜だったので家人には無視されましたが、『今日も市場の片すみで下手な似顔絵描いてます。』は許容の範囲だったようです」

――新世界市場で似顔絵を描いた経験がもとになっているんだと思いますが、そもそもなぜそこで似顔絵を描くことになったんでしょうか。

永澤さん「2018年頃にね、朝、『おはよう朝日です』っていうテレビを見てたらね、新世界市場で『Wマーケット』というのが開催されているといって、見たらシャッター商店街にぶわーっと活気が出て、焼鳥の屋台やらなんやら出ているんです。それを見て『ここに行きたい!』って思ったんです。参加したいって。対面で似顔絵を描くんならできるなって。絵は下手ですけど。それで主催の人に連絡したら『いいですよー』ゆうてくれはって」

――行動力がすごいですね!

永澤さん「ピンと来たんやろね。似顔絵は一枚千円にして、でも主催の方が『河内長野からここまで来る交通費もあるし、二千円にしたらどうですか?』と言ってくださったけど、私の絵で二千円は高すぎると気弱になりました。で、しゃべってばっかりいるから一人描くのに2時間ぐらいかかんねん(笑)。儲からへんの。それでも毎回同じ人がリピートで来てくれたりして、『仏壇の横に似顔絵いっぱいあんねんけど』って言われたりね(笑)」

――この本に収められた話もすごくどれもグッときますね。

永澤さん「これはみんな本当なんですよ。この離婚したお兄さんの話も、思い出したら涙出るの。暮れにね、私の似顔絵のところに来て、『年賀状描いてくれますか』ゆうてね、離婚して今は一人やけど、お嬢さんに年賀状を出したいゆうて、『ハガキ買ってくるからそれにお嬢さんの絵を描いて欲しい』って、スマホの写真見せてくれてね。証券会社に勤めてたんが、色々あって今は日雇いの仕事してるゆうて、描き終わったら、ポケットから小銭をジャラジャラって出さはって、数えたら千円以上あんねん。『多いです』ゆうたけど『いいんです。受け取ってください』ゆうてね。養育費やら、お金も大変やろうに」

――色々な事情を抱えた人がふらっと来たりする場でもあったんですね。

永澤さん「なんとなく、寂しい人が来てはるなと思いました。毎週毎週、同じ顔触れの人が来たりしててん。もっと華やかなところ、大阪になんぼでもあるやん? でも、新世界市場みたいなちょっと古いとこに来る。そこにいてたらみんな友達になるし、みんな寂しかったんとちがうかな。話を聞いて欲しいゆう人が多かった。私も話すのが楽しかったし。もっと続けたかったけどね、コロナでずっと中止になって、もっともっと続いて欲しかったけどね」

――永澤さんが大阪に住み始めたのはいつ頃でしたか?

永澤さん「22歳ぐらいからで、もう50年になりますね。大阪は町全体が吉本新喜劇みたいに賑やかですが、このザワザワ感が変に落ち着きます。雑踏も子守唄のようと言いますか。親しいようでいて『あんたはあんた、私は私』と、根掘り葉掘り聞かないところがありますね。泰然と今日を生きていって『なるようになるさ~』と見栄をはらず暮らしていくような大阪が大好きですよ」

そんな話を聞かせてくれた後、「今日あなたに見てもらおう思てね」と、永澤さんはカバンから画用紙の束を取り出して見せてくれた。そこには永澤さんが今新たに描いている作品で、永澤さんが幼少期に見た風景や、当時の暮らしぶりが描かれていた。永澤さんは2021年にご主人を亡くされ、その後に実の兄を亡くしたという。寂しい気持ちでここ一年を過ごし、ふと、過去の記憶を回想してそれを作品にしてみようと思ったそうだ。

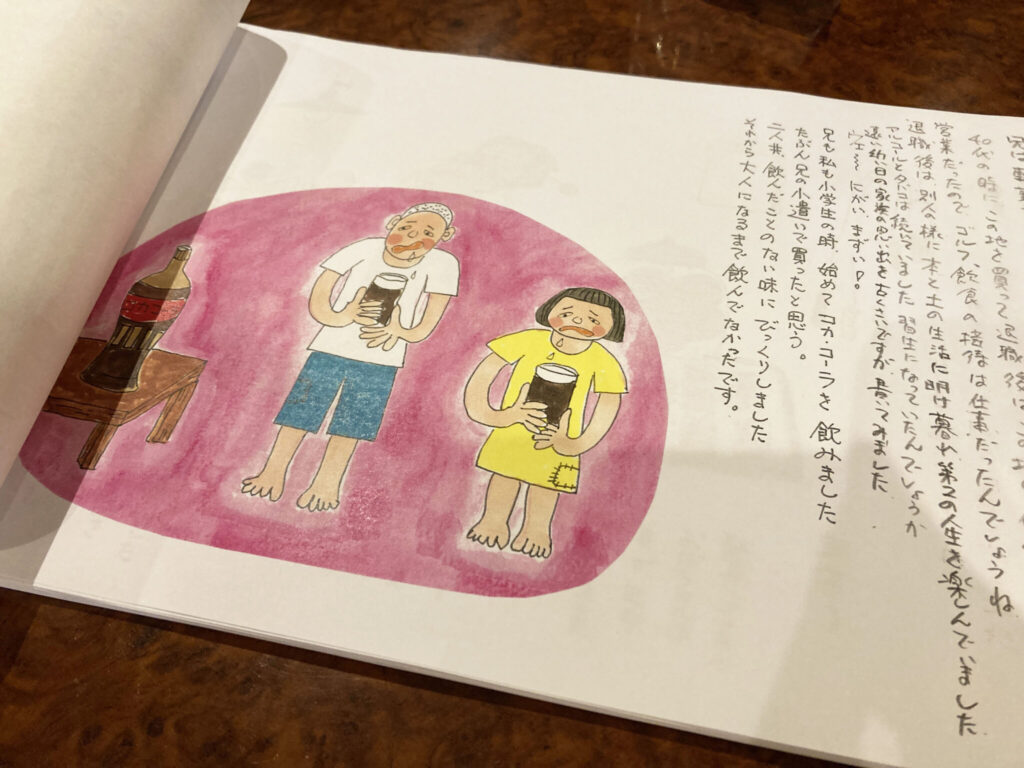

見せていただいた画用紙には、水彩クレバスで描いたという愛らしい絵と文章とで、兄と一緒に初めてコーラを飲んだ時のこと、お祭りの夜店に万年筆を売る人と、そのサクラで万年筆売りを不憫だと泣きながら買う人とがいたこと、ミシンを使って内職をしていた母の後ろ姿などが描かれていた。完成したらまた本にしたいと思ってはいるが、特にあてはないらしい。「今は描くのが楽しいからやってるんです。兄との思い出を描いておきたくてね」と永澤さんは言う。

それから日を改めて、私はまた新世界市場を歩いていた。その日は日曜だったので、「新世界市場屋台プロジェクト」の参加店が屋台を出していた。ふらっと寄って一杯飲もうと思ったが、どこも盛況で満席のようだった。

またの機会にしようと思いながら、アーケード街を通り過ぎる。屋台の一つで、以前寄らせてもらったことのある「スタンドらんらん」の店主・南端きいさんはこの商店街の雰囲気に魅了されてここに出店することにしたと言っていた。また、お世話になった「ミヤウラ」の宮浦さんも、古いものと新しいものが混ざっている今の商店街の楽しさについて語ってくれた。通天閣のふもとにあるこの新世界市場は、昔からあったものと、愛をもってそこを更新していこうとする人の交差する場なのだと感じる。

いつか「Wマーケット」が再開されたら、永澤さんに似顔絵を描いてもらいに行こう。私はその日が楽しみである。

(つづく)

プロフィール

1979年東京生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』『QJWeb』『よみタイ』などを中心に執筆中。テクノバンド「チミドロ」のメンバーで、大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』(スタンド・ブックス)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、パリッコとの共著に『のみタイム』(スタンド・ブックス)、『酒の穴』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)がある。

スズキナオ

スズキナオ

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり