最後に、私が担当した第一章についても簡単にご紹介しておきましょう。今回は「読解力」についての話を扱いました。これは実は、もともと青土社の『現代思想』という雑誌で「読解力の10のポイント」というのを挙げて論じた原稿に、加筆・修正を加えたものです。

阿部公彦氏(写真提供:東京大学文学部広報委員会)

今回の原稿では、ただ「読解力」と言っても話が漠然としてしまうため、議論をより具体的にするために、「『読解力がない!』とはどういうことか」という風に問いを立て直してみました。根本の問題意識としては、「読解力」というのは非常に複雑なものであるはずなのに、きわめて単純化されたうえで議論されていることが問題なのではないか、ということでした。

「読解力がない!」と一口に言っても、ちょっと細かく腑分けして考えてみれば、色んな側面がある。国語の授業でやるべきなのは、単純な「この文とこの文は同じ意味ですか?」みたいなクイズのようなことではなくて、もっと色んなことができるのではないか。しかも、それは恐らくテストでは測れない領域ではないか。そういったことを、色々な角度から語っています。

今回は、いくつかにポイントを絞って解説したいと思います。以下、第一章から引用します。

“具体的に考えてみましょう。以下に「読解力がない!」という状況を生じせしめる原因を箇条書きであげてきます。【 】内で示したのが、「原因」の所在です。

(中略)

⑤【読み手】読み手が文脈をとりちがえ、ニュアンスを読み損ねたり、意味の方向を読み取れていない。どこまで「裏」を読むかで読み手が判断を誤り、過剰に意図を読んだり、逆に、全然意図が読めていなかったりする。“

たとえば⑤番では、文脈の問題を扱っています。この文脈の問題というのは、先ほどの「距離」の問題とも絡んできますね。文脈ということは、相手とどういう関係にあるかとか、その人の周りにどのようなコンテクストがあるか、ということを考えなければならないので、極めて重要です。

これはたぶん誰もが思いつく論点なんですけれども、確かシンポジウムの中では、これが一番話題になりましたね。つまり大西さんの「ポライトネス」の議論にも絡みますし、沼野さんのヤコブソンの議論にも関わります。もちろん安藤さんのお話もそうですし、納富さんの話でも文脈ということが話題になっていました。

例えばすごく単純な例でいうと、ある小説があったとします。その小説の一行目が、

“彼女はずっと黙っていた。”

で始まったとします。この “彼女はずっと黙っていた。”という文章だけから、色々なことが想像できますよね。怒っているから黙っているのか、不機嫌で黙っているのか、英語がわからなくて黙っているのか、それとも単に言うこと無いから黙っているだけなのか。その小説の雰囲気も全然これだけではわからない。そこで2行目に進むと、

“すると向こうから猫がやってきて彼女の頭に飛び乗った。”

などといって、その次の文章が続くわけですよね。そうすると少しずつコンテクストがわかってくる。

そういう風に、それこそインクを水の中に落とすとジュワーッとにじむような感じで、ことばをポンと投げ入れると、ジュワーッとにじんでいくわけですね。文脈が広がっていく。それがどこまで広がっていくかっていうのは本当にわからないし、そこが想像力の発揮しどころなんだと思います。そういう「インクの一滴」にどう対応するかということを、つまり何よりこの文脈との付き合い方っていうのを、やっぱり国語の授業では学ぶことが大事になるだろうなと思います。

この「文脈と付き合う」というのは、もっと広く言うならば、要するに人間との付き合い方ということになると思うんですよね。どの人間にもそれぞれの文脈がある、ということとも繋がっているわけです。ただ、これはある意味で既に多くの人が意識している話だと思います。

そして、これは⑦の論点にも少し絡んでくると思います。

“⑦【他者性】他者の言葉の根源的なわかりにくさが突きつけられている。”

「他者」の問題。要するに、ことばというのはそもそも「わからない」もので、むしろそこから出発しなければいけないのではないか。「読解力を鍛える」とか「読解力について何かをする」という時に必ず付きまとってくるのが、この根源的なわかりにくさとどう向き合うかということです。

ひょっとすると、最近ではそもそも根源的なわかりにくさというものを知らないことが多いのかもしれない。人は根源的なわかりにくさと出会うと、しばしば思考をシャットアウトしてしまうものです。色々なことばと出会うことによって、「そうか、ことばってわかりにくいものなんだ!」ということを知るわけですが、そうした経験が無いという方が、実は結構いるんじゃないかと思うんです。国語の時間では、まずそういう体験をさせてあげることも大事なのではないでしょうか。

中には、「わかりにくい」ということが許せないという人もいるんですよね。常に全てがわかっていないといけないと思っている。だから、ことばは「わかる」か「ゼロ」かの二つに一つだと考えてしまう人もいるのかもしれない。優秀な方ほど、そういうことが多いのかもしれません。

でも、そうではなくて、「わかりにくいことばがドカッと目の前にある」みたいな状況だってあり得ることを、まずは受け入れなければならない。そういう意味で⑦も挙げてみました。

そしてもう一つ。番号をさかのぼって、⑥にも触れておきましょう。

“⑥【もう一人の読み手】読み手の周囲にいる人が、自分の読みとずれる「他者の読み」を許容していない。「どうして私と同じように意味がとれないのだ!」とイライラする。自分の読解の「正しさ」への過剰な信頼を持っている。「他者とはそもそも自分と異なる読みをするもの」という視点が欠如している。”

文章というものは、往々にしてみんなが違う読み方をすることがある。そんな中で、例えば大学の演習なんかでは意見が百出して、「みんな色々な読み方をして、さまざまですね」という感想で終わることもあるんですけれども、実はこれって結構大変な経験だと思います。

自分が読んだ読み方とまったく違う読み方があるって、なかなかキツイですよね。「私の考えていたことは、いったい何だったんだ!?」「どうしてくれるんだ!」みたいな気持ちになってしまう。でも、それと付き合わなければならないことがあります。

明らかに自分が正しいというか、自分の読み方がスタンダードである可能性がある時に、そのスタンダードではない読み方をしてくる人というのは、どうしても存在するわけですね。そこでどうするか、恐らく正解は無いんですけれども、そういうことを経験するというのは大事だと思います。

しかし、多くの方はそこでイライラしたり、「違う!」と言ったり、文句を言ったりしてしまいがちです。ひょっとすると、私もそうしてしまうかもしれないですけれども(笑)。でも、そんな「自分とは違う読み方」と対峙せざるを得ない時には、これとどう向き合うのかということも考えなければならない。

まずは第一歩として、少なくとも「自分とは違う読み方をする人がいる」ということは知っておかなければならない。しかも、その人の読み方が正しい場合は自分が直せばいいだけですけども、相手側が間違っていたり、スタンダードではないということもあり得る。そうした時にどう考えるか、という視点も必要ではないかといったことをここでは強調しました。

というわけで私の章では、とかく単純化されがちな「読解力」というものをより多角的にとらえることで、「読む/読まれる」に起因するさまざまな障害と上手に付き合う方法を考えてみてはどうかということを提案してみました。

今回、国語政策に対する「危機意識」から、異なる専門領域の知見を持ち寄って意見を発したわけですが、決して批判のための批判をしようとしたわけではありません。その根にあるのはより自覚的に、より丁寧に、より上手に言葉とつきあうことで、人間社会を少しでも住みよくしようという発想でした。私たちの声が少しでも届けばと願っております。

(注)本記事は、2020年9月5日(土)に「本の場所」主催で行われ、All Reviewsの協力のもとでYoutubeにて配信された講演の内容を基に、加筆・修正を行ったものです。

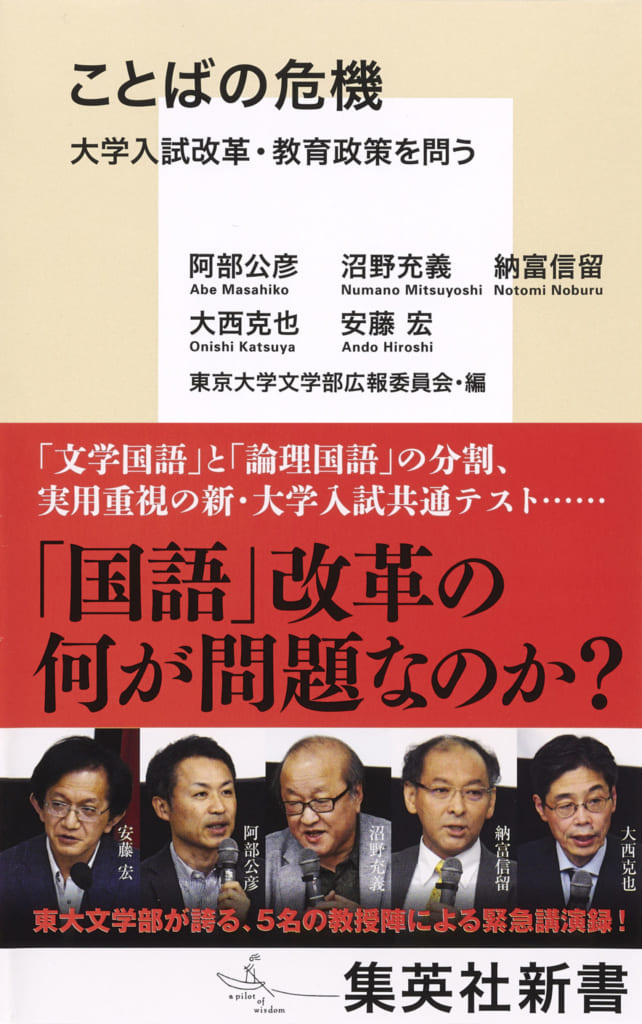

なお、記事中で灰色の太字にした文章は、集英社新書『ことばの危機』(東京大学文学部広報委員会・編)からの引用です。表記はすべて同書に依拠しております。

プロフィール

1966年神奈川県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科教授。1997年、ケンブリッジ大学大学院英語英米文学専攻博士課程修了。専門は英米文学。著書は『文学を〈凝視する〉』(岩波書店、サントリー学芸賞受賞)、『史上最悪の英語政策――ウソだらけの「4技能」看板』(ひつじ書房)、『理想のリスニング:「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界』(東京大学出版会)など。

阿部 公彦(あべ まさひこ)

阿部 公彦(あべ まさひこ)

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり