「この人の“魂”の話を今のうちに聞いておきたい!」という佐々木徹のインタビュー連載「遺魂伝」。第5回のゲストは、アーティスト横尾忠則さんである。横尾さんに訊きたいのは芸術や絵画の話ではない。昨年10月に出された本『死後を生きる生き方』(集英社新書)にこれでもか!と書いてある〝魂〟のことだ。この本はまさに横尾さんが自ら記した「遺魂伝」ではないか! ということで、さっそく〝魂〟の話をたっぷり訊いてきた。

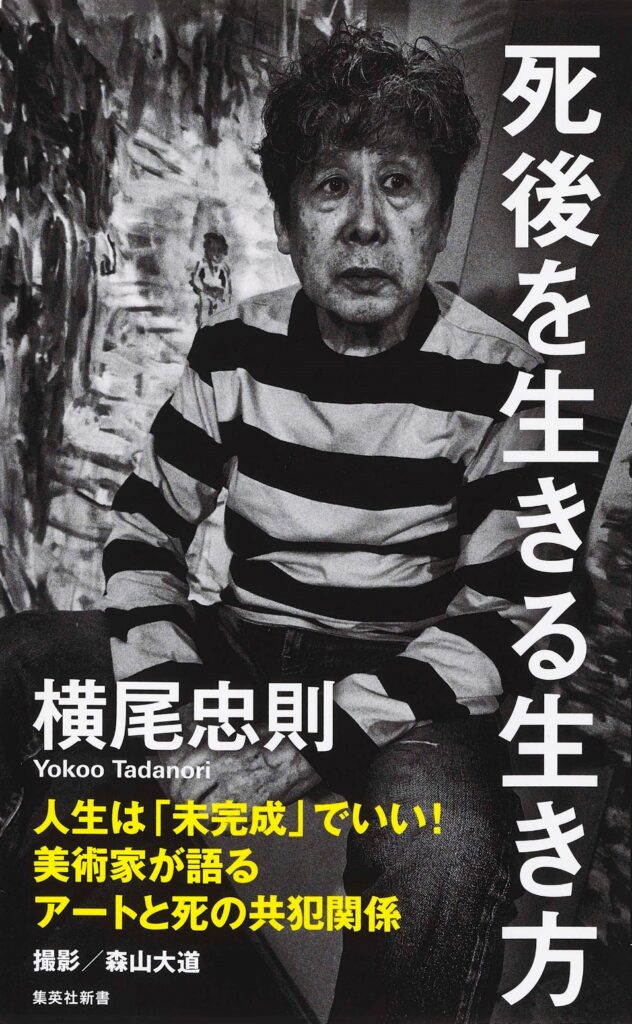

グイグイと読み進んでいくうち〝あ、これは読み手を選ぶ新書だな〟と気づいた。それは昨年10月、横尾さんが上梓した『死後を生きる生き方』(集英社新書)のこと。

なによりタイトルからして、すでに読み手を選別するゲートが設けられている。「死後を生きる」と掲げられても、死後の世界なんぞあるわけがない、人は死んだら完全な【無】になるだけと考えている人たちは、この時点でブッブッ~、アウト! それから先には一歩も進めなかったりする。

それでも何かしら自分の知恵の足しになること、生き方のアドバイスになることが記されているかもしれない、なにせ世界的アーティストである横尾忠則の書なのだから……とがんばって目をカッと見開き、必死に活字を拾っていく人もいるだろうが、そのうち挫折するに違いない。

なぜなら、そこに表現されている事柄、例えば〝死んで向こうに行くのは嫌じゃない。逆に期待みたいなものがある。扉が開いて違う世界に行けるんだなと思う〟とか〝生の側から死を臨むのではなく、死の側から生を見る視点が重要〟とか〝自我を離れて、欲望と執着から自由になって、普遍的な個の探求をした人は、霊性を自然に高めている〟とか、人は死ぬと【無に帰す】だけと捉えている人たち(この書では、そういう人たちを【唯物論者】と位置づけている)には、何が書かれているのかまったくもってチンプンカンプンで、やがてページをめくる手を止め、小さくため息を吐きながら『死後を生きる生き方』を書棚に戻し、再びページを開くことはないのではないか。

その点、ボクは最後の1行、1文字まで興味深く堪能できた。なにせ子供の頃から死後の世界はあると確信していたし、いわゆる『X-ファイル』的な超常現象を扱った物語は大好きで、それこそ誰も相手にしてくれないのだけど、何度か幽霊のようなものも目撃した体験がある。

つまり、ボクは子供の頃から何となく目に見えるものだけが真実ではない……と心で捉えていたように思う。

面白いのは、ボクには7歳年上の兄がおり、この人がまあ、絵に描いたようなガチガチの堅物、歩く唯物論者なのだ。前回に続き、自分の親族のエピソードを晒すのは気が引けるのだが、兄は、自分の目に映るものだけが真実であり、それ以外はエビデンスが示されない限り、絶対に信用しない人だった。

兄は子供の頃からそうだった。ボクが前のめりで『ウルトラマン』の再放送を観ていると、普通の兄弟であれば、一緒にウルトラマンと怪獣との激闘を楽しんだりするけれど、兄は違った。まず、鼻でウルトラマンの激闘を嗤いながら、この世の中にウルトラマンのような宇宙人など存在しないと言い張る(いや、そもそもウルトラマンは架空のヒーローだし……と思ったが、反論すると余計に意固地になるので、適当に受け流していた)。

次第に熱くなってきた兄は、存在するなら俺の前に連れてこい!とまで言い出し、しまいには、小学校低学年のボクを正座させ、赤ちゃんじゃないのだから、いつまでこんな幼稚な特撮番組を喜んで観ているのだ? その前に宿題を済ませたのか? テレビを観る前に、いま自分が成すべきことに取り組む姿勢が大事なんだと説教を食らわす。そういうクソつまらない説教は、兄の気に入らないことをボクがしでかすたびに、まるで宗教の儀式のように続けられた。

そんな説教を延々と聞かされても(しかも正座で)ひたすら苦痛でしかなかった。振り返るに、その時期に母と父が離婚したので、中学生になったばかりだった兄は、母を支え、自分が家長として弟を清く正しく指導しなければいけないと肩に力が入りまくっていたのだろう。

このように兄は他人に厳しかったが、自分にはさらに厳しかった。離婚した母の経済状態もあり、兄は希望していた塾に通えず、ひたすら狭いアパートの質素な机の上でコツコツと勉強を積み重ね、高校、大学へと進学し、そのまま上級の国家公務員試験にパス。その後、検察庁へと配属され、東京地検特捜部という組織の一員としてキャリアを築いていった。

このところ、連日連夜報道されている自民党の派閥パーティー券裏金問題。かつてのリクルート事件との類似点を取り上げているメディアも多いが、実はそのリクルート事件で中心となり、事件の真相を追っていたひとりが兄だった。リクルートの江副社長が逮捕され、車で護送される際には後部座席で江副社長の隣に座っていたのが兄だ。その様子を写した写真は2009年に江副社長が自ら記した『リクルート事件・江副浩正の真実』(中央公論新社)の表紙に使用されている。この本が出版されたとき、母はたいそう喜んだ。1ページも読まないくせに、本屋で何冊も購入し、神棚に祀って拝んでいた。

兄は母にとって、かけがえのない、胸を張って自慢できる息子だったのだ。それだからか、小さい頃はもちろんのこと、ボクがずいぶんと大人になり、結婚し、子供を授かってからも、母の口癖は「お兄ちゃんに迷惑をかけるようなことをしちゃダメだからね。あんたが何かしでかしたら、お兄ちゃんの出世に響くんだよ」だった。そう言われるたび、別に兄貴のために自分は生きているのではないのになあ……とクサったものだ。

ちなみに、母方の大叔父だった人は白バイ隊員として1964年に開催された東京オリンピックで、マラソン競技の先導をしていた。刑事としては吉展ちゃん事件、草加次郎事件の特捜班に参加。もしかしたら、我が一族は、そういった〝公的な正しい人〟になる血が脈々と流れているのかもしれない。

しかし、残念なことにボクにはその血が一滴も流れていなかったみたいで、兄とは違って勉強嫌いの上に怠け者、学生時代から女の子ばかり追いかけ回していた。そして、結局は音楽事務所に潜り込み、その後『週刊プレイボーイ』の編集者に拾われ、兄から言わせれば〝不安定な水商売〟としか評価できないフリーライターの道を進み、〝今年の夏のビーチはデブがモテる〟といった、エビデンス皆無のどーでもいい記事を書きまくっていたのである。

このように兄とボクは、見事なまでに正反対の性格をしており、生き方も考え方もまるっきり逆だった。そのことはお互いに自覚していて、大人になってからも積極的に交わると磁石のプラスとプラスように反発することがわかっていたため、特にボクは兄を遠ざけていた。

正直、こういう状況が何十年も続くと、いくら血を分けた兄弟とはいえ、嫌悪感というか憎悪というか、ざけんじゃねえぞ的な怒涛の怒りに心が支配される。この怒りを収めなければと、ある時から何かと理由をつけ、呼ばれても親族が集まる場所には出向かないようにしていた。

プロフィール

佐々木徹(ささき・とおる)

ライター。週刊誌等でプロレス、音楽の記事を主に執筆。特撮ヒーローもの、格闘技などに詳しい。著書に『週刊プレイボーイのプロレス』(辰巳出版)、『完全解説 ウルトラマン不滅の10大決戦』(古谷敏・やくみつる両氏との共著、集英社新書)などがある。

佐々木徹

佐々木徹

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり