1.突然始まった戦争 (1950年6月)

1950年6月25日、 戦争はその日に突然始まり、その日を境に全ての人々の暮らしは一変した。

「忠武路の書店で物理と有機化学の本を買って外に出たら、軍のジープが拡声器をもって叫んでいました。戦争が始まったと」

以前、話を聞いた1930年生まれの老医師は、開戦当時はソウルの叔父の元で大学受験の準備をしていたという。北朝鮮の猛攻撃から皆が南へ逃れようとする中、彼は一人北に向かった。

「母親や弟妹たちが心配だったから」

彼の生まれ故郷は38度線のわずかに北。一昼夜走り続けてたどり着いた故郷の村では、若者たちが北朝鮮軍への加入を強制されており、母親は20歳の息子に再び南に逃れろと言ったそうだ。彼は村の若者たちと深夜に海辺に集まり、漁船を使って南に逃れた。ところが彼はその後に、韓国軍によって徴兵されてしまったのだ。

最近のウクライナの状況を見て、「朝鮮戦争を思い出した」という人はとても多い。70年前の戦争体験者の多くは没年に達したが、記憶の地層を発掘する作業は文化芸術の分野でも続けられてきた。最近、日本語版も出版されたファン・ジョンウンの短編集『年年歳歳』(斎藤真理子訳・河出書房新社)に、「廃墓」という作品がある。南北を分ける軍事境界線近くの山の中にある祖父の墓を移転する物語なのだが、土を掘り起こすシーンに強い衝撃を受けた。「掘る」とはかくも身体を伴う作業なのだ。

「朝鮮戦争」は 韓国映画にとって一つのジャンルであるとともに、民主化後の韓国社会全体にとって重要なテーマだった。独裁政権下における「反共プロパガンダ映画」に代わり、朝鮮戦争の真実を見極めようという意欲作の数々は、新たな時代意識の牽引役でもあった。

映画『ブラザーフッド』

その代表作ともいえるのが、韓国初の1000万人動員となった大ヒット映画『ブラザーフッド』(2004年、カン・ジェギュ監督)である。チャン・ドンゴンとウォンビンという当時のトップスターの共演は、折しも第一次韓流ブームに沸く日本でも話題になったが、実際に見た人が肝をつぶした。アイドル映画のようなキャスティングからは想像もできない本格的な戦争映画。そのリアルな描写は韓流ファン以外からも高く評価された。

映画は「開戦の日」から始まっている。

冒頭シーンは呆れるほど平和な日常だ。靴磨きで一家を支える兄ジンテと家族の期待の星である弟ジンソク。二人はショーウィンドを覗き込みながら将来の夢を語る。市場で麺の屋台を切り盛りする母親を手伝っているのはジンテの婚約者ヨンシンだ。二人は結婚を間近に控えており、ヨンシンの幼い弟妹もすでに家族同然となっている。

そんな家族の日常が一瞬にして吹き飛ぶ。

1950年6月25日午前4時、北緯38度線付近で北朝鮮人民軍の砲撃が開始され、30分後には約10万の兵力が38度線を越えた。突然の侵攻に韓国軍は抵抗らしい抵抗もできないまま、3日後には首都ソウルは北朝鮮軍に占領されてしまう。韓国政府(李承晩大統領)は首都を放棄して南下、ソウル市民もあわただしく避難を始める。

映画の中のジンス一家もすぐに避難を決めたのだが、持っていく荷物の件で一悶着する。できるだけ荷物を持って避難しようとする婚約者を、ジンスがとがめる。

「すぐに戻るんだから」

「そんなことがどうしてわかるの?」

カバン一つで避難するウクライナの人々を見ながら、このシーンを思い出したが、その後、映画はさらに現実と交差する。

「18歳から30歳の男性は前に」と、避難途中の大邱で韓国軍による徴兵が始まる。ジンテは「弟はまだ学生だから」と抵抗するが受け入れられない。2人を乗せた列車は戦場に向かい、家族は引き裂かれる。そこから先は凄まじい戦闘シーンの連続となる。

20年前の公開当時はまだ体験者も多く、映画のリアルは共有された。また長らくタブーとされていた韓国軍側の蛮行も描かれた。その犠牲となったのは多くの民間人だった。戦争はどちらかが一方的に悪かっただけではない。民主化後の映画の役割の一つは、歴史認識の再構築だった。

プロフィール

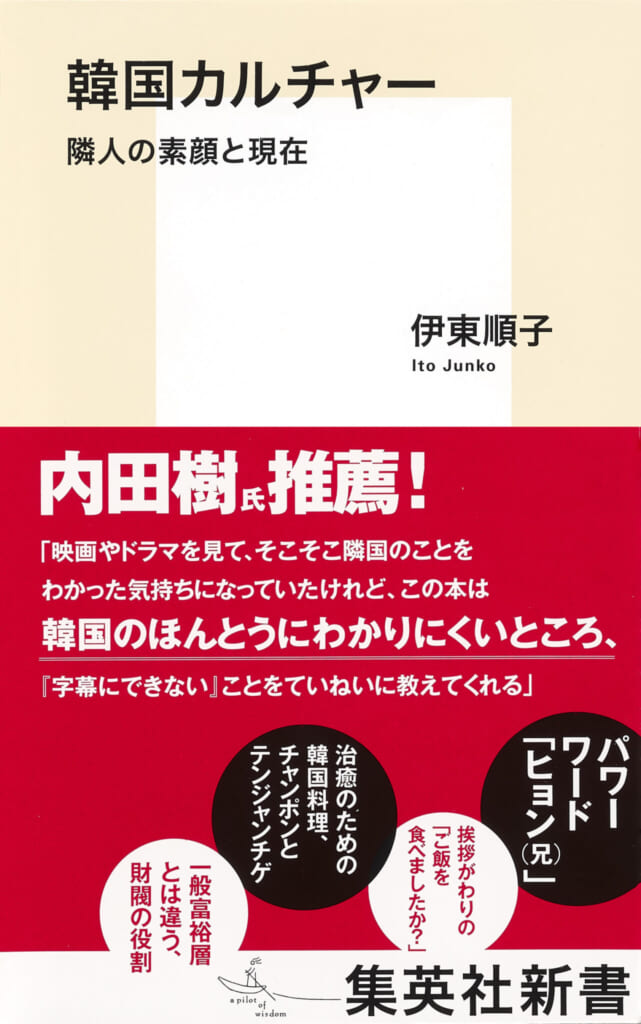

伊東順子

伊東順子

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり