同じ民族同士が争うことへの疑問は、当時の若者としては当然だったのだろう。冒頭に書いた老医師も言っていた。

「せっかく日本の支配から解放されたのに、同族に銃を向ける意味がわからず、私は北朝鮮軍の徴兵から逃げたのです」

朝鮮戦争をテーマにした90年代以降の韓国映画の多くが、その疑問を中心テーマにしている――「我々はどうして争い続けることになったのか?」

上記した公式サイトの「あらすじ」では、北朝鮮軍の少佐を「冷酷非情」と書いてあるが、実際に映画を見た印象は少し違っている。ネタバレになるので詳しくは踏み込まないが、この時期の北朝鮮軍は短期間のうちの勝利を確信していたこともあり、北の将校たちの中には同胞の若者に対して、大人の振る舞いをした人たちもいたようだ。

後で取り上げる映画『高地戦』(2011年、チャン・フン監督)の冒頭にも、そんなシーンがある。そこに登場する北朝鮮の将校は、捕虜にした韓国軍の兵士たちを家に帰してしまうのだが、その時にこう告げるのだ。

「この戦争は1週間で終わる。故郷に隠れて、終戦後に祖国再建に務めろ」。

そもそも北朝鮮の金日成首相(金正恩の祖父)は、短期決戦のつもりだった。

「我が軍は2週間、長くても2か月以内に朝鮮全土を制圧することができます」

彼はそう言って、共産主義の同志スターリンに武器援助を求めたという。

実際のところ、ソ連から援助された最新武器の威力もあり、開戦から2ヶ月で釜山近郊まで攻め込み、「勝利まであとわずか」となった。しかし、結局、釜山に赤旗が掲げられることはなかった。戦況を一転させたのは、マッカーサー率いる「国連軍」による 仁川上陸作戦 だった。

このあたりの事情について、映画『仁川上陸作戦』(邦題『オペレーション・クロマイト』2016年、イ・ジェハン監督)や『長沙里9.15』(2019年、クァク・キョンテク監督)などが、日本でも各種配信で見られるようになっている。

『長沙里9.15』は、こちらも学徒兵が主役の物語だ。「国連軍」は仁川上陸作戦の陽動作戦として、長沙里への上陸を敢行するのだが、兵力不足の韓国軍はここでも中高生の学徒兵を緊急動員することになる。この映画でもやはり血を分けた民族同士が争うことに対する、幼い兵士たちの葛藤が描かれている。

3.仁川上陸作戦と中国軍の参戦(1950年9月・10月)

1950年9月15日、国連軍司令官のマッカーサー元帥は約7万人の「国連軍」を、ソウル近郊の仁川に上陸させる作戦に成功した。その後、9月28日にはソウルを奪還、さらに38度線を越えて北上を続け、ついに中国との国境にまで迫ろうとしていた。

北朝鮮と中国との国境には鴨緑江という川が流れている。北朝鮮の金日成から支援を要請された毛沢東は、国境に正規軍を集結させ、さらに中国全土で兵士を募集した。そうして集まった「中国人民志願軍」は総数で約100万人とも言われるほどの、とてつもない人数だった。そのうち26万人が10月、鴨緑江を越えて北朝鮮内になだれ込んだ。

「国連軍」の名を借りた米軍の本格介入と中国軍の参戦によって、朝鮮戦争の性格は大きく変わってしまう。「共産主義陣営と民主主義陣営」の対決、さらにその「共産主義陣営」におけるソ連と中国というツートップの確執。大国同士のせめぎ合いが、戦争の行方を左右することになってしまったのだ。

予想をはるかに超える数の中国軍兵士に圧倒された国連軍は後退し、せっかく奪還したソウルも手放してしまう。ソウルはこの間、6月28日に北朝鮮軍に占領されたのを皮切りに、9月末に韓国軍が奪還、翌年1月に再び北朝鮮軍へ、その後に韓国軍がさらに奪い返すなど、4回も主人が入れ替わった。

そのために民間人は、戦争以外の大きな犠牲、恐怖と苦痛を経験することになった。たとえば北朝鮮軍に無理やり編入されて前線に送られてしまった若者もいたし、そのことで残された家族が逆に韓国軍からスパイ扱いをされたりもした。朝鮮戦争中に双方で「処刑」された人々は少なくなく、映画『ブラザーフッド』の中でも最も痛ましい悲劇として再現されている。

戦争の長期化によって、兵士と民間人の区別も、敵と味方の区別も曖昧になっていく。作戦室にいる米軍や中国軍の司令官にとって敵は明確だろうが、国土が戦場となった人々にとって第一の敵は戦争そのものだ。戦うのは生きるため、家族を食べさせることが最優先だった。そのためには北朝鮮の旗も、韓国の旗もふったのである。

プロフィール

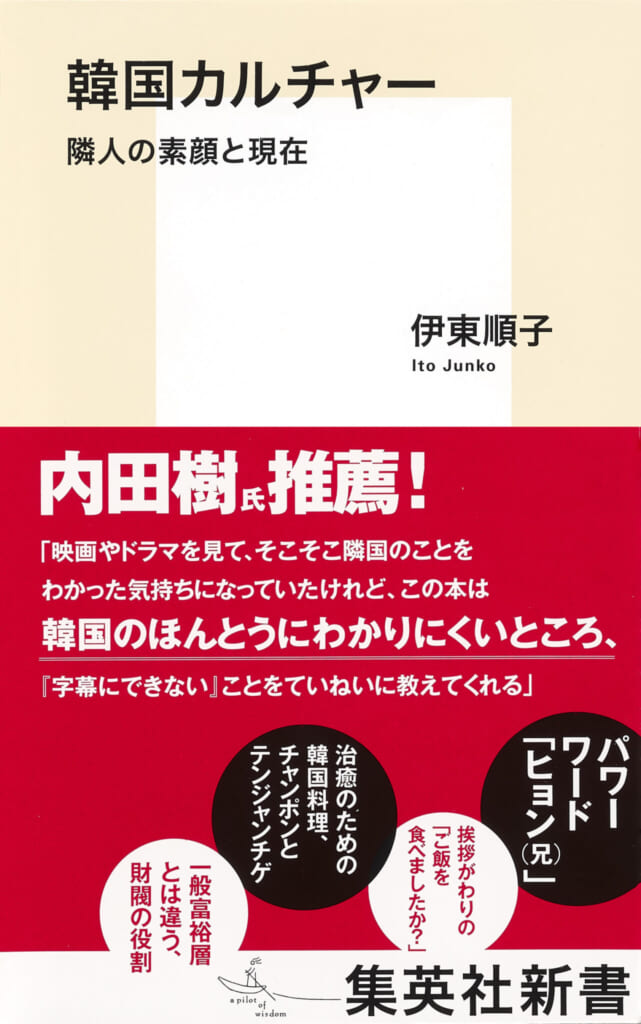

伊東順子

伊東順子

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり