今夜の宿である「青い星通信社」に着いたのは夕暮れ時、斜めに差し込んだ陽の光が庭の緑を最後に照らしている時刻でした。宿は渡り廊下でつながった石レンガの建物二棟で、屋根からは煙突が二本突き出して、昔の工場のような風情もあります。建物の周りに白樺などの木立があり、その先は見渡す限り草原が広がっています。

入口のある北棟には、吹き抜けになったホールがあり、そこが食堂や書斎などのパブリックスペースになっています。頭上には木の屋根組。建物は大正か昭和初期のものと想定されているそうですが、内壁のレンガは、雨晒しになる外壁よりも青みがかって見えます。入口脇の一画は心地よいライブラリースペースになっていて、ソファとその上の窓を囲うように壁一面に書棚が組まれています。

窓から見える線路は、旭川と稚内を結ぶ宗谷本線です。宗谷本線は日本最北の路線で、近年は多くの駅が廃止され、青い星通信社の最寄り駅だった「紋穂内」駅も、2021年に廃駅となりました。しかし路線はまだ生き続けており、1時間に1本ほどのペースで、一両のディーゼル車が、カンカンと小気味よく鳴り響く踏切音の中を、サーッと走り抜けていきます。

この宿は、編集者・作家の星野智之さんと、奥さんの鶴史子さん夫妻によって営まれています。その晩は、鶴さんが作った料理をカウンターでいただきながら、星野さんにいろいろと話を聞きました。

東京で情報誌の編集長を務めていた星野さんは、十年ほど前に取材ではじめて美深町を訪れてから、ここに何度も足を運ぶようになったといいます。村上春樹の研究者という顔を持つ星野さんにとって、美深はまた特別な場所だったのです。

実は美深町は、村上春樹の小説『羊をめぐる冒険』に登場する「十二滝町」のモデルといわれています。そもそも、十二滝という名前自体が、日中に訪れた十六滝と重なります。それに加えて、小説内の記述から、札幌との位置関係が一致すること、この地をかつて走っていた旧国鉄美幸線を連想させることなど、さまざまなことがらから、ファンの間では通説になっていたのですが、星野さんはそれを学術論文で論証しています。

美深に通っていた星野さんは、通信施設を管理していた警察官二世帯の官舎だった石レンガの建物に出会い、ここで宿を営むことを決めました。2019年に「TOURIST HOME & LIBRALY 青い星通信社」をオープン。現在はゲストハウスとともに、星野さんの文筆、編集仕事のオフィス拠点にもなっています。

美深町はかつて林業で栄え、「木材王国美深」といわれる時代もありました。町の一大企業「天塩川木材工業(通称テンモク)」は数百人の雇用を担っていましたが、1960年代以降、林業に陰りが見え始め、97年に銀行からの一本の電話で町は一変します。都市銀行としては史上初となる北海道拓殖銀行の破綻。これによりテンモクは関連する下請けもろとも倒産、林業に従事していた大勢の人たちは、ほぼ一夜にして失業者になってしまいました。ピーク時には約一万四千人いた町の人口は、現在三千八百人まで減少しています。

炭鉱の閉鎖により衰退の一途をたどった夕張、林業衰退と銀行破綻が引き金になった美深町。原因は異なりますが、その経緯は似ています。

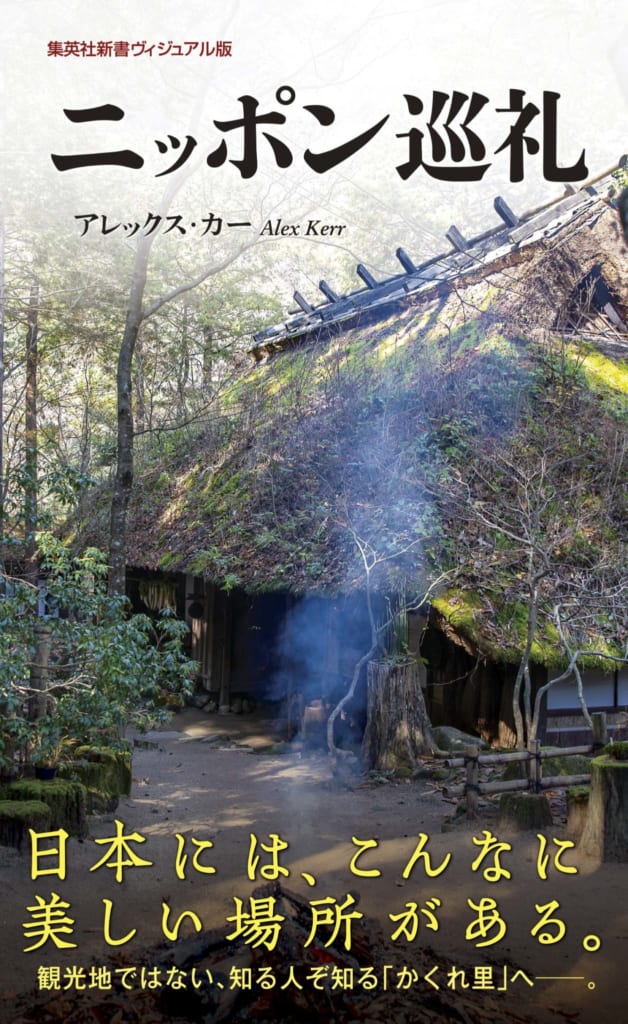

オーバーツーリズムの喧騒から離れて──。定番観光地の「奥」には、ディープな自然と文化がひっそりと残されている。『ニッポン景観論』『ニッポン巡礼』のアレックス・カーによる、決定版日本紀行!

プロフィール

アレックス・カー

アレックス・カー

小島鉄平×塚原龍雲

小島鉄平×塚原龍雲