雑誌があるから会社の意志とか方向性がわかってもらえてる

まずは松村さんの経歴と会社に成り立ちについて、簡単にまとめておきたい。LLCインセクツは、2005年に設立されている。代表は松村さんだが、フリーランスで働く編集者、ライター等の仲間の集まりから生まれた会社だという。ある時、大口のクライアントからのWEBサイト制作依頼を受注することになり、手続き上、「会社としての器が必要だった」という理由で立ち上げられたのだそうだ。

話はさらにさかのぼるが、会社を立ち上げるだいぶ前、松村さんは友達と一緒に10日間ほど遊びに行ったニューヨークの町の面白さに衝撃を受けたという。

当時、就職を目的にコンピューターグラフィック系の専門学校に通っていたが、企業の即戦力として役立つための技能をおぼえるだけの日々に虚しさを感じてもいた。帰国してみると学校の日々はなおさらつまらなく思え、ニューヨークに長期滞在するための資金を貯めるべく、思い切って学校を辞めることにした。

1年ほどアルバイトをして資金を集め、再びニューヨークへ。当初は1年間ほど滞在できればと考えていたが、あっという間に日々は過ぎ、「もっとしっかりした手ごたえを感じるまでは帰れない」と、自分でもできる仕事を現地で探し、働きながらアートスクールに通う毎日に。気づけば5年ほどの月日が経っていた。

ニューヨークでは「英語の勉強にもなるし」と、とにかく映画をよく見ていた。昔から映画好きではあったが、本格的に腰を据えて見ていくと、好きな監督や役者を軸に、徐々に体系的な知識が深まっていった。

そんなタイミングで、同じスクールに出入りしていた日本人と出会った。新聞社で仕事をしていたこともあるという人で、編集者・ライターとしての経験や知識が豊富だった。その人と知り合ったことがきっかけで、松村さんは日本に戻り、映画ライターの仕事をし始めることになる。

――帰国して映画ライターのお仕事を始めたわけですね。

「帰国してなにか仕事せなあかんってなって、映画のことだったら書けるんじゃないかと。まあハッタリですよね(笑)。映画レビューとか、監督とか役者さんにインタビューしたりとか」

――ずっといたニューヨークから日本に戻ってきたのはそれが目的だったんですか?

「手続きをすればビザの延長もできたと思うんですけど、ちゃんと収入を得て、また行くならお金をしっかり貯めてから行きたいと。本当にまた行くつもりではおったんですけど、仕事もちょうど見つかって、そのうちこの会社を作ることになって、結局今もおるっていう(笑)。意志が弱いんです」

――ライターとして仕事をしているうちに仲間たちと合同会社を立ち上げることになったんですね。

「そうです。あくまで仕事を受けるために会社という体裁が必要だったというだけなんですけど。とりあえず僕を代表ということにして、あとのみんなは社員ではなく、フリーの契約で。『その仕事が終わったらもう解散でええんちゃうか』ぐらいの話やったんですけど、その仕事が安定的に続いていくことになって、それが2006年で、ちょうどその頃、出版不況と言われてる真っただ中やったし、どんどん雑誌がなくなるし、自分たちが面白いと思う雑誌を作りたいなっていう話になっていって」

――なるほど。せっかく会社として集まったし、何か作ろうというか。

「そんな感じでしたね。1990年代って『STUDIO VOICE(スタジオ・ボイス)』とか『BARFOUT!(バァフ・アウト)』とか、雑誌がすごい元気やったし、『QuickJapan(クイック・ジャパン)』もインパクトあったし、そういうものに刺激を受けてたんです。今思えばリトルプレスっぽい姿勢の雑誌が割とメジャーの位置にいるような時代やったんですよね。発行部数の桁が今と一つ違うというか」

――私もそういう雑誌をよく読んでいた世代です。かっこいいなと思っていました。

「雑誌ってわくわくするものやみたいな、その頃の思い出があって、でも徐々にそういうものがなくなっていく中で、自分たちで面白いと思える雑誌を作りたいなっていう話になったんです。それで『IN/SECTS Vol.000』を2009年に作って」

――それが第0号ですね。

「0号って今思うとあざといですけどね。『これは準備号です』と言えるし、次の第1号が出た時に『ついに創刊!』とも言えるし(笑)。雑誌を作るってなっても当時は流通のさせ方も全然わからなかったんで、とりあえずバーコードを取得した方がいいらしいと。で、『バーコードは既存の出版社に借りた方が早いんちゃうか』っていう話になって、京都の『青幻舎』に借りることになったんですよ。美術系の本も作っているし、関西の出版社やし、お願いしようってなって。なので、制作はこっちでやって、流通の部分を『青幻舎』にやってもらうという形でしたね。0号から5号まではそうやっていました」

――第0号とか、第1号を作っていた時点でずっと長くやっていこうと考えていたんですか?

「定期的に刊行できたらって、季刊として出せたらとは思ってましたね。結果的には全然そうならなかったですけど」

――第0号には坂本龍一のインタビューがあったり、初期の号はミュージシャンが前面に出てきている印象ですね。

「そうかもしれないですね。星野源さんのインタビューの載った第3号がかなり在庫あったのに、後になっていきなりすごい勢いで売れていったり(笑)」

――表紙にも「関西発」というフレーズがありますし、大阪発のローカルマガジンではあるけど、でもあんまり地域性をドーンと打ち出してはいないというか。

「当初はそうだったんですけど、この第5号が『OSAKA VISION』という特集で、大阪を正面から取り上げたんですけど、これがコケた号で(笑)」

――そうなんですか! 私としては今一番読み直したい特集です。

「思ったように売れなかったんですよね。それでコケて、2年ぐらい休んでるんすよ。第5号が2012年9月で、6号が2014年なんで、2年経ってるんですよ。これじゃあかんっていうんで出したのが6号で、ここから流通面も含め全部自社でやり出したんです」

――仕切り直しというか。

「でもそこからまた2年あいてるんですけどね。判型を小さくして出直ししてみたり」

――でも、コケたという大阪特集号から方向がちょっと変わってませんか?

「それはあるかもしれないですね。エンタメ要素が前に出なくなったというか、ステージに立つ人の言葉から、町の人、普通の人にフォーカスしていったかもしれない。社会との関わりのこととか、興味が少し変わっていったかもしれないですね」

――今さらですが「インセクツ」という社名の由来をお聞きしていいですか?

「虫ですよね。虫ってよく働くでしょう。そういう意味合いで『みんなでたくさん働きましょう』と(笑)。そんな意味やったんですよ。雑誌を作るってなった時に当時一緒にやっていた友人が『会社名をおぼえてもらうためにも雑誌名も「インセクツ」でいこう』と。でもそのままの綴りだと昆虫の雑誌と勘違いされる(笑)。そこで『IN』と『SECTS』に分解して、“セクト”って、あんまりいいイメージの言葉じゃないかもしれないけど、派閥みたいな意味ですね。それをものすごく自分達の都合のいいようにですが、拡大解釈して一つのコミュニティととらえて、コミュニティの中、地域という集合体の中みたいな意味にしたらええんちゃうかと」

――なるほど。謎が解けました。会社としては色々なコンテンツ制作のお仕事をしているそうですが、その中で雑誌の位置づけってどんなものですか?

「名刺代わりにはなってるなって。雑誌があるから会社の意志とか方向性がわかってもらえてるかなっていう気はしますよね。今思ってることが表現できるというか。自分の一人の立場や好みだけじゃなく、一つのテーマが色々な角度から見えてくるっていうのが雑誌ならではの面白さやなと思っていますね」

――大阪にこういう雑誌があるのはすごく価値があることだと個人的に思っています。

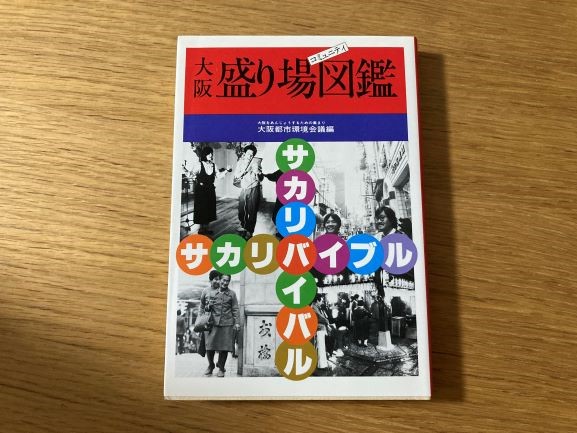

「最近、アーカイブって重要やなと思ってるんです。先日、『大阪歴史博物館』の館長と打ち合わせをしていた時に『大阪盛り場図鑑』っていう本を見せてもらったんです。昭和60(1985)年に出た本で、その頃の大阪の情報が詰まっている。アメ村のことも書いてあったんですけど、『KINGKONG(アメリカ村の老舗レコード店)はもうあったんやな』ってわかったりとか、今読んでも情報として面白いし、当時の状況もわかるんです。残るっていうのが紙の本の強さでもあるし、そういう風に後で見ても価値があるものにしたいですね」

プロフィール

1979年東京生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』『QJWeb』『よみタイ』などを中心に執筆中。テクノバンド「チミドロ」のメンバーで、大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』(スタンド・ブックス)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、パリッコとの共著に『のみタイム』(スタンド・ブックス)、『酒の穴』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)がある。

スズキナオ

スズキナオ

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり