大地から湧き上がってきた仏のように見えた三の宮の景。富貴寺の阿弥陀堂の脇にあった、石との区別もつけにくい彫刻群。これらは国東半島の神秘といえるものでした。キーポイントは、人間が作ろうとしている神仏の姿と、山や石、岩のような大自然との融合だと思います。その究極こそが磨崖仏でしょう。

磨崖仏とは、山や岩肌に神仏の姿を刻んだ彫刻のことで、山や岩そのものから浮き上がってきた神仏の姿、「この世とあの世」の瀬戸際のことだと私は思っています。大分県全体で見ると、その数は全国の七割を占めるともいわれて、国東半島には「熊野磨崖仏」「元宮磨崖仏」「鍋山磨崖仏」といった、日本屈指の磨崖仏が存在しています。国東半島にたくわえられた神秘の足跡とともに、国東半島が火山の噴火で作られた大地で、山肌が彫刻のしやすい火山砕屑岩であるという、技術論的な側面もおおいに作用したと思われます。

国東の磨崖仏の中でも、比較的小さい元宮磨崖仏は、田染荘からすぐ近くの田園の一角にあります。これは道路沿いの山肌に刻まれたレリーフで、気を付けていないと、通り過ぎてしまうような規模です。

この磨崖仏は鎌倉時代末期から室町時代初期の作とされ、毘沙門天(多聞天)、持国天、地蔵菩薩など六つの仏が刻まれています。その中央に立っているのは不動明王で、右は脇侍の矜羯羅童子です。矜羯羅童子は本来なら脇侍として制多迦童子とペアになっているはずで、よく見ると、不動明王の左側には欠損の痕跡がありました。ここに制多迦童子が刻まれていたのでしょう。

ざらざらした表面の味わいは、国東らしい素朴さをたたえて、愛しく感じられます。しかし三の宮の景で見た岩峰のように、国東特有の柔らかい山肌は、風雪にはもろいもので、元宮磨崖仏では作品を守るために、屋根付きの拝観堂が設置されていました。半世紀前の写真集を見ると、拝観堂がなかった時のむきだしの姿が写っています。どうしても、こちらの方に風情を感じてしまいますが、自然の現象から文化遺産を守るためには致し方ありません。

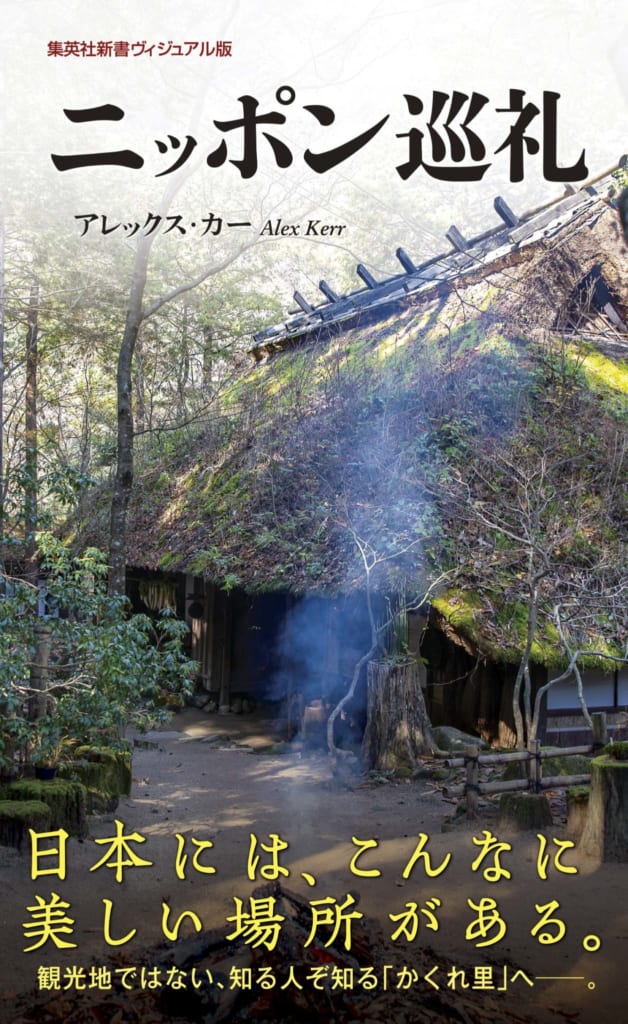

オーバーツーリズムの喧騒から離れて──。定番観光地の「奥」には、ディープな自然と文化がひっそりと残されている。『ニッポン景観論』『ニッポン巡礼』のアレックス・カーによる、決定版日本紀行!

プロフィール

アレックス・カー

アレックス・カー

小島鉄平×塚原龍雲

小島鉄平×塚原龍雲