戦火をくぐり抜けた、在韓華僑の歴史

仁川にチャイナタウンが形成されたのは李朝末期、港に清国租界地が設けられた1883年頃だと言われている。当時、租界の中心にあった清館(清国の領事館)は広大で、その周辺には貿易商たちの事務所や住居、さらに彼らのための食堂などもできていた。その多くは対岸の山東省からやってきた人々だった。

そこから先、在韓華僑の歴史には戦争が大きく影響する。まずは移住当初の1894年には日清戦争で清国が敗北し、華僑は後ろ盾を失った。そして1910年の日韓併合を経た後、30年代には日本と中国が本格的な戦争状態となる。

祖国と居住国(この場合は植民地朝鮮である)の戦争は在韓華僑にとっても一大事だったのだが、朝鮮半島は戦場にならなかったこともあり、この時期はむしろ華僑人口が増え続けている。在韓華僑人口の統計上は1942年の8万4000人がピークだが、実際には1940年代には約10万人ほどだったと推測されている(2000年当時は約1万8000人)。

1945年8月をもって日本は敗戦するのだが、その直後に中国では国共内戦が勃発する。共産党支配から逃れようとする人々が海を渡って仁川にやってきたため、華僑人口はまたまた増加し、チャイナタウンは賑やかになった。先に記した老人の思い出は、この頃のことかもしれない。

そんなチャイナタウンの繁栄が一瞬にして吹き飛んだのは1950年6月、朝鮮戦争が勃発し、在韓華僑も文字通りの戦火にまみれた。

仁川にいた華僑たちも韓国人と同じように南へ南へと避難の途についた。しかし9月にマッカーサーが仁川に上陸して形成が逆転。人々はホッとして家に戻り始めていたのだが、10月には中国軍が鴨緑江を越えて参戦した。華僑社会は大混乱となった。

老華僑たちの話によれば、この時に中国軍は「申し出れば故郷に帰してやる」というおふれを出していたそうだ。一部の共産党支持者はそれに従ったが、残りは再び大邱や釜山で避難生活を続けた。また在韓華僑の中には韓国軍兵士として参戦し、祖国の軍隊と銃をまみえた人もいる。

ともに分断国家の国民であり、朝鮮戦争の苦労も共にした韓国人と在韓華僑だったが、韓国政府の政策は一貫して差別的だった。外国人名義の貿易商を認めない、農地や林野の所有を禁止する、さらに朴正煕政権下の1970年に出された悪名高い「外国人特別土地法」は、なんと「外国人には50坪以上の店舗を認めない」というものだった。華僑には大型店舗の経営は許さないというのだ。

これで見切りをつけた人は多かった。多くの華僑が韓国を離れて、米国や日本に向かった。「豊美食堂」の韓さんも夫婦で日本にきていた時期があるし、横浜にはその頃に韓国からやってきた華僑が開いた店が今もある。

1970~80年代に多くの華僑が海外に出てしまい、韓国のチャイナタウンはどこも消滅の危機となった。

中国との国交正常化と在韓華僑

ほぼ壊滅状態だったチャイナタウンが再び注目を浴びることになったのは、中韓国交正常化(1992年)がきっかけだった。半世紀もの間ストップしていた、仁川と対岸の中国の航路が復活し、人や物の行き来が始まった。

「台湾支持」だった在韓華僑は当初、韓国の裏切りに怒ったが、もともとは97%は山東省の出身である。一世たちにとっては半世紀ぶりの故郷訪問が実現したわけだし、中国とのビジネスチャンスを期待して、海外にいた人々も一人二人と仁川に戻ってきた。

すでに述べたように、テヒが国際旅客ターミナルで目撃したのは、そんな中韓ビジネスの1つの断面だ。

いわゆる「ポッタリチャンサ」(担ぎ屋)は1970年代に釜山と下関や大阪を結ぶ日韓航路で始まったのだが、1990年代に入ってからは仁川と対岸の威海や青島などを結ぶ中韓航路でも盛んに行われていた。船は毎日大量の人々と荷物を積んで行き来していた。荷物の中身は農作物や衣料品であり、甲板では真っ赤な唐辛子が干されていた。

私がこの荷物の中身を知っているのは、この船に乗ったことがあるからだ。映画の中のテヒは見ているだけだが、私はもう少し大人でパスポート持っていたから船に乗った。テヒと同じく、彼らがどこから来てどこに行くのか知りたかった。

最初の威海行の船に乗った時か、2回目に青島に行った時か忘れてしまったが、切符売り場で並んでいたら若い女性に声をかけられた。

「もし荷持に余裕があるなら、あれを持っていってほしい。お礼に切符代は私たちが払うから」

「あれ」と言われた方向を見たら、巨大な箱が二つもあって、のけぞった。

「大丈夫、荷物は私たちが運び入れるから。パスポートと一緒に税関申告書だけ出してくれれば。麻薬とか怪しいものは入ってないから、安心してください」

なぜかその時、彼女が日本人に見えた。だから信用したわけではないのだが、関釜フェリーで見るような海千山千の人々ではなく、まるで友だちのような雰囲気。仲間の男の子たちもそうだったが、どこか韓国人とも違った印象があった。映画にもあったような、ターミナルのすさまじい喧騒の中で、若い華僑たちも「ビジネスチャンス」に体当たりしていた。

映画のピリュとオンジョは手作りアクセサリーを売っていた。『子猫をお願い』について書かれた論文などを読むと、当時の韓国企業には国籍条項があり、在韓華僑には門戸が閉じられていたと書かれている。ピリュとオンジョがアクセサリー売りをしているのはそのことを暗示しているのだというが、私がターミナルで出会った華僑の若者たちもそうだったのかもしれない。

プロフィール

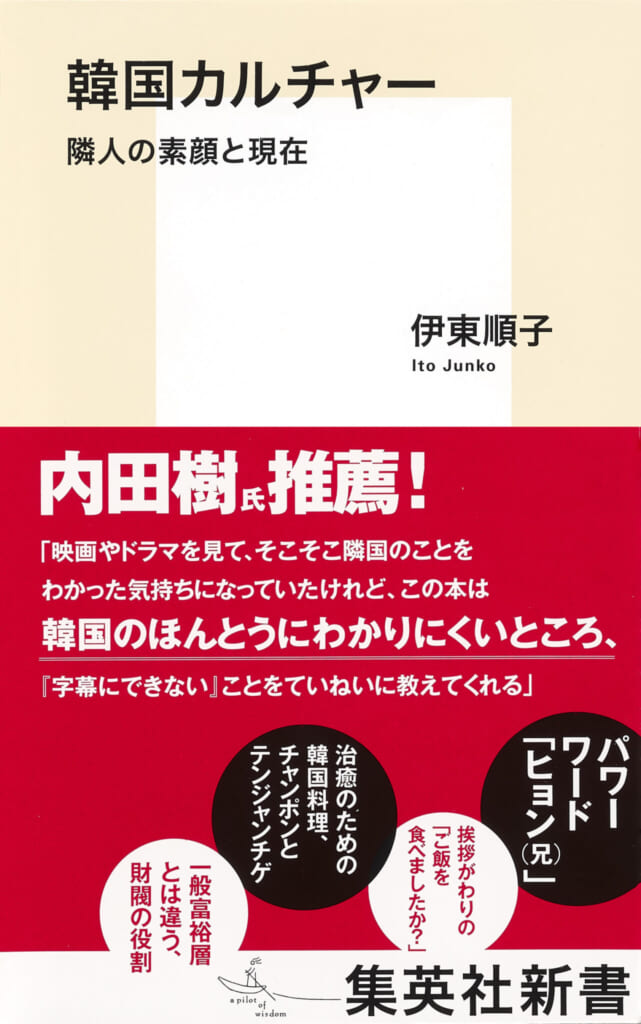

伊東順子

伊東順子

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり