独裁時代のスペインを斜めから見つめる───リチャード・ライト『異教のスペイン』

おととし、日本の空気が嫌で、「日本には居場所がない」と思い、スペインに行ったぼくだったが、いざ現地で暮らすと、そこでは自分とはまた別の人々の生活の苦労が目に入った。

スペイン経済の弱さ、若者の失業状態、いつまでも空いているテナント、農村の過疎化、都市で見かける難民らしきアフリカ系の人たちなど。

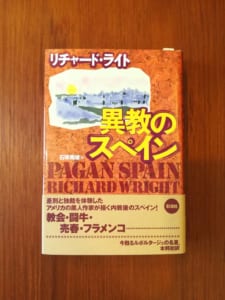

Wさんが見つけてくれた、リチャード・ライト『異教のスペイン』を読んでみようと思ったのは、ぼくがひとりの外国人としてスペインを見たように、アメリカ人のライトがどう当時のスペインを見たのか、気になったということがある。

ライトはバルセロナ、マドリード、アンダルシアを旅し、スペイン各地の貧困や差別を目撃する。ライトが旅した1950年代のスペインは、1936年から39年まで続いたスペイン内戦を経て、内戦に勝利した将軍フランコによる独裁政治が行われていた時代だ。ライトはアメリカのミシシッピー州で生まれ、30年代後半から50年代にかけて活躍したアメリカの黒人作家だが、この『異教のスペイン』には、黒人差別を経験してきたかれが、スペインへ行き、女性差別やスペイン内戦で敗北した側の人々への迫害、農村の荒廃や子どもの貧困など、自分とはまた違う立場で差別や困窮にさらされる人々を見つめる視点がある。

マイノリティが別のマイノリティを見つめるというか、自分とは違った地点にいる人たちだけど、その人たちの受けている苦難はどこかで自分の感じているものとつながっている、というような、「連帯」と言ってしまうと大げさだが、かといってもちろん「無関心」とは違う、微妙な力加減の視点の持ち方が印象に残る。

中でも、読んでいてすさまじい印象を受けるのは、ライトがスペイン各地で目撃する、当時の女性差別だ。ライトは、バルセロナでスペインを脱出しようと準備している若いスペイン人女性カルメンと出会う。彼女から、スペインでは女性は街の通りを一人で歩くことができない。もしも一人で歩くと、売春婦と思われてしまうと聞かされる。

この『異教のスペイン』は、ライトがスペイン各地の様子を書くルポ的な本文の間に、要所要所で、当時のスペイン政府が発行した、若い女性向けの教育読本の文章が引用される。その教育読本の内容は、スペイン民族を他民族より優位に置き、再び「帝国」を追求すべきと書かれているなど、極右的なものだ。居丈高な教育読本の言葉が引用されることで、この本を読む側にも当時の政府の圧迫感が立ちはだかる門のように迫ってくる。

ぼくには、差別や困窮に苦しむ人たちを見ると同時に、かれらに圧迫感を持って迫るスペイン政府をじっと見つめるライトの目が、激しい怒りというよりは静かな憤りとでもいうような、落ち着いたトーンを持っている視線に見えた。

日本でかれが持つような差別と圧迫をクリアに見通す視点と出会うことが少ないのは、なぜなのだろう、と思う。

30歳を目前にして、やむなくスペインへ緊急脱出した若き文筆家は、帰国後、いわゆる肩書きや所属を持たない「なんでもない」人になった……。何者でもない視点だからこそ捉えられた映画や小説の姿を描く「『無職』の窓から世界を見る」、そして、物書きだった祖父の書庫で探索した「忘れられかけた」本や雑誌から世の中を見つめ直す「“祖父の書庫”探検記」。二本立ての新たな「はしっこ世界論」が幕を開ける。

プロフィール

飯田朔

飯田朔

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり