英雄物語の「型」

英雄物語の「型」については、20世紀のとりわけ後半に雨後の筍のように多くの研究が出現した。その発点に置かれることが多いのは、ソ連の民話研究者ウラジーミル・プロップによる『昔話の形態学』(北岡誠司・福田美智代訳、水声社、1987年)である。

この本は1928年に出版され、58年に英訳されると一気に注目を集め、その後の構造主義に影響を与えた書物としても参照される。

『昔話の形態学』は、無数の昔話(民話)がある一定のパターンに還元できることを発見した。具体的には31の「機能分類」と7つの「行動領域」の組み合わせである。行動領域は主人公、敵対者、助力者などのキャラクター類型であり、機能分類は「主人公が家を出る」「主人公とその敵が直接に対決する」「主人公が帰還する」などの、プロットの要素である。

プロップの構造分析に、精神分析、とりわけユングの「原型」の考え方が合流し、1950年代には物語の「型」をめぐる批評がやたらに盛り上がった。

その50年代に先んじて出版され大きな影響を与えてきたのはジョーゼフ・キャンベルの『千の顔をもつ英雄〔新訳版〕』(倉田真木・斎藤静代・関根光宏訳、ハヤカワノンフィクション文庫、2015年、原著1949年)だろう。

ジョージ・ルーカスは『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』(1977年)の脚本を書くにあたって、この本を読んで全面的に書き直したという(翻訳解説より)。

だから、こういった「原型」をめぐる議論は単にこれまで存在した物語の型を指摘したというだけではなく、そういった議論自体が20世紀以降の物語作成に影響を与えてきたという、複雑な関係が存在する。

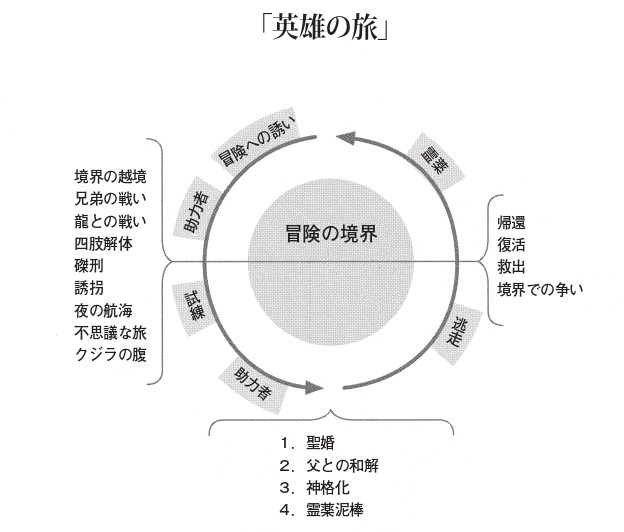

それはともかくとして、キャンベルの議論は、彼自身が下巻88頁の「英雄の旅」の図に要約している。

重要なのは、この図が円環構造をとっていることだろう。つまり、英雄は故郷から出発し、さまざまな試練や戦いを経て故郷に帰る。これが英雄物語の基本形なのである。彼はこの基本形をモノミス(単一神話)と呼ぶ。

また重要なのはこの円環の物語がいわゆる「貴種流離譚」(きしゅりゅうりたん)となっていることだ。英雄物語において、主人公は多くの場合、その貴族的な出自を隠している。そして、旅の終わりには貴族だったり王の血筋だったりといった真のアイデンティティが明らかにされる。それが貴種流離譚である。

例えば、英雄物語の原型そのものと言っていいホメロスの『オデュッセイア』を考えてみよう。主人公のオデュッセウスはトロイア戦争の後、女神カリュプソーの島に捕らえられて彼の国イタケーに帰還できないでいる。イタケーへの帰還の旅は、息子の目を潰された恨みを持つポセイドーンの妨害によって困難を極める。

一方で故郷イタケーのオデュッセウス邸ではオデュッセウスの妻ペーネロペーの求婚者たちが傍若無人の限りをつくしている(古代ギリシャでは主人のいない家では客人を無条件に歓待せねばならず、求婚者たちはその戒律を利用して好き放題をしていた)。最終的に老人の姿に身をやつしたオデュッセウスは帰還し、求婚者たちを討ち果たす。

『オデュッセイア』は私が重要だと述べた二つの特徴(円環構造と貴種流離譚)をそなえていることが分かっていただけるだろうか。

MCU、DC映画、ウルトラマン、仮面ライダーetc. ヒーローは流行り続け、ポップカルチャーの中心を担っている。だがポストフェミニズムである現在、ヒーローたちは奇妙な屈折なしでは存在を許されなくなった。そんなヒーローたちの現代の在り方を検討し、「ヒーローとは何か」を解明する。

プロフィール

(こうの しんたろう)

1974年、山口県生まれ。専修大学国際コミュニケーション学部教授。専門はイギリス文学・文化および新自由主義の文化・社会。著書に『新しい声を聞くぼくたち』(講談社, 2022年)、『戦う姫、働く少女』(堀之内出版, 2017年)、翻訳にウェンディ・ブラウン著『新自由主義の廃墟で:真実の終わりと民主主義の未来』(みすず書房, 2022年)などがある。

河野真太郎

河野真太郎

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり