「金が欲しい」

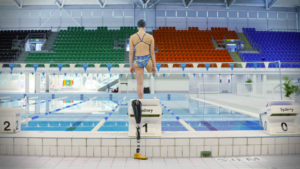

2016年リオパラリンピック。世界大会で3種目を制したエリーは絶対的な優勝候補として目されてリオデジャネイロに乗り込んだ。

当然であろう。前回のロンドン大会では女王ナタリー・デュトワを破って世代交代を示し、一時は引退したものの華々しい世界記録とともに復活を遂げているのだ。しかし、初めて経験する追われる者としてのプレッシャーが、彼女をかつてない緊張感に包み込んでいた。復帰したばかりのグラスゴー世界選手権においてでさえ、攻めの水泳で栄冠を勝ち得たエリーにとってディフェンディングチャンピオンとして戦うというのは未踏の領域であった。失うものは無いというところから強靭なパワーを発揮していた彼女にとって、地位を守るというのは、メンタルの上で大きな変化をもたらした。

期待された100m自由形S9では水に乗れず3位。「パラリンピックでこれほど悔いの残るレースは初めて」と弱音を見せた。王座を死守しなくてはならないという気持ちに支配されていた。北京、ロンドンに続いて3大会目となるリオこそが、彼女にとっての初めての怖さを知る場となった。50m自由形S9もまた2位であった。

「金が欲しい」と強く思った。そして最後の個人種目となった。100m背泳ぎS9。再び挑戦者となったエリーはすべてをさらけ出した。緊張の呪縛を打ち破った結果、本来の泳ぎを取り戻した。その結果、1分09秒18、パラリンピック大会新記録を出しての優勝。金メダルの瞬間、震え立つようなガッツポーズで水を叩き、オーストラリアの応援席を見ると家族が飛び上がっているのが見えた。

(C)Paralympic Documentary Series WHO I AM

「だって、それが私だから」

リオの大会が終わった後、ディレクターの白井は、壮大な質問ですが、と前置きして「あなたは今、幸福ですか?」と聞いた。エリーは即答した。

「リオに来て不調で、金メダルが取れなかった日々に私はそれを600回は自答したの。『私は幸福だろうか?』と。陳腐に聞こえるかもしれないけれど、私は世界で一番幸せな人間です。良い家族に恵まれてスポーツに集中できる。これより、幸運なことはありません。足を失ってから私が一番学んだことは、物事をマイナスから見るか、プラスから見るかということ。もしも肩を手術しても泳ぐことができなくなってもきっと他に熱中することを見つけて情熱を燃やしたと思うの。だってそれが私だから(Who I Am)」

足の切断、肩の故障、幾度も絶望の淵をのぞきながら、その度に不死鳥のごとく蘇って来た。

白井はエリーを描いたドキュメンタリーの最後にこんなナレーションを被せた。

「彼女は何かを失ったのだろうか? 笑顔で首を横に振るに違いない」

内戦で足を失った選手、宗教上の制約で女性が活躍できない国に生まれたアスリート……。パラリンピアンには、時に五輪選手以上の背景やドラマがある。共通するのは、五輪の商業主義や障害者スポーツに在りがちなお涙頂戴を超えた、アスリートとしての矜持だ。彼らの強烈な個性に迫ったWOWOWパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」。番組では描き切れなかった舞台裏に、ノンフィクション執筆陣が迫る。

プロフィール

木村元彦

木村元彦

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり