オリンピアンをも凌駕して

世界大会の復帰第一線は、2015年7月のグラスゴーで行われたIPC水泳世界選手権だった。初戦は100m背泳ぎ予選。エリーとって、ここで結果を出すことに大きな意味があった。

「ネイサンを皆に認めさせたかった。彼はどん底にいた私を導いてくれた」

結果を出せば、無名だったネイサンに脚光が当たる。その全幅の信頼を置くネイサンのレースに対する指示は「体調が良かったら、攻めろ!」というものだった。復帰戦ということで様子を見ることなく、良い感覚でプールにフィットしていると思えば思う存分飛ばしていくという作戦である。

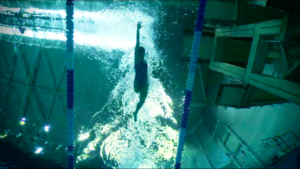

良い感覚。水に入った瞬間からそれは感じていた。序盤から駆け引きを考えずにハードに攻め続けた。50メ-トルでターンをしても感覚は最高のままだった。このレースでエリーは何と1分08秒89の世界記録を叩き出した。ステファニー・ディクソン(カナダ)が長きに渡って保持していたそれを、二年前まで5メートルしか泳げなかった選手が破るといったい誰が予想しただろうか。

決勝でもさらにそれを更新すると(1分08秒67)、完全復活どころか、大きく進化していることを周囲に印象づけた。グラスゴーのこの世界選手権でエリーは100m背泳ぎS9、100m自由形S9、4×100mリレーの3種目で金メダルを獲得した。

次なる目標はリオパラリンピックだった。エリーはこの頃、「今も水泳は大切だけど一番ではなくなったの」というコメントを残している。一番ではないが、あくまでもそれは生活のバランスにおいてであり、レイドバックするというものではない。むしろ水泳にかける時間は短い分、濃密になった。こうも語っているのだ。

「3歳で死んだと考えると、無駄には生きられない」

鬼気迫るストイックな練習は続いた。それはAISにいたとき以上のものと言えたであろう。それでなければ世界新が生まれるはずがない。

「私が速いのは私が幸福だから。泳ぐのが仕事でなくなったから」

ストレスとプレッシャーからの解放に加えて、密度の濃い練習で記録は伸びた。

(C)Paralympic Documentary Series WHO I AM

当時、トレーニングに密着したウッドオフィスのディレクターの白井景子は、片足で軽々とバーベルスクワットをこなし、同じく片足で助走無しで1メートルを越える台の上に飛び乗る様子を見て驚嘆している。その体幹の強さはナタリー同様にオリンピアンをも凌駕するものであった。

内戦で足を失った選手、宗教上の制約で女性が活躍できない国に生まれたアスリート……。パラリンピアンには、時に五輪選手以上の背景やドラマがある。共通するのは、五輪の商業主義や障害者スポーツに在りがちなお涙頂戴を超えた、アスリートとしての矜持だ。彼らの強烈な個性に迫ったWOWOWパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」。番組では描き切れなかった舞台裏に、ノンフィクション執筆陣が迫る。

プロフィール

木村元彦

木村元彦

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり