連載

ある日、いきなり大腸がんと診断され、オストメイトになった39歳のライターが綴る日々。笑いながら泣けて、泣きながら学べる新感覚の闘病エッセイ。

-

ep.30

また会う日まで元気でね2025.5.232024年7月21日(日)の記録

-

ep.29

「痛みレベル」とコミュニケーション

2025.5.16

-

ep.28

とにかくテンションが下がっている

2025.5.9

2014年から大阪に移住したライターが、「コロナ後」の大阪の町を歩き、考える。「密」だからこそ魅力的だった大阪の町は、変わってしまうのか。それとも、変わらないのか──。

大学生や転職を目指す若手会社員、メジャーな就職先としてここ数年で一気に定着した「コンサル」。この職業が、若者に限らず「キャリアアップ」を目指すビジネスパーソンにとっての重要な選択肢となったのはなぜか?その背景にある時代の流れは、誰のどんな動きによって作られてきたのか?『ファスト教養』の著者が、「成長」に憑りつかれた現代社会の実像を明らかにする。

-

第5回

「ゆるい職場」と「イチロー発言」……2023年の言葉で読む「成長」2023.12.27 -

第4回

サッカー日本代表選手はなぜビジネス本を書くのか

2023.11.10

-

第3回

『若者はなぜ3年で辞めるのか?』とは何だったのか?

2023.9.11

2024年12月に突然出された韓国の非常戒厳令。いまだ韓国社会は揺らいでいるが、市民が積極的に行動する韓国を「民主主義の先進国」として称賛する人もいれば、「韓国民主主義の未熟さが露呈した」と批判的にとらえる人もいる。韓国を巡って日本国内の評価が真っ二つに割れるのは今に始まったことではないが、それぞれが理想とする「民主主義の形」はいったい何だろうか。韓国のリアルをレポートしながら、アジア全体の民主主義を考える。

-

第3回

再びの「韓国の春」2025.4.14 -

第2回

暴徒化した尹大統領支持者たち

2025.1.21

-

第1回

「韓国における政変」であらためて考えた、アジアにおける民主主義のこと

2025.1.9

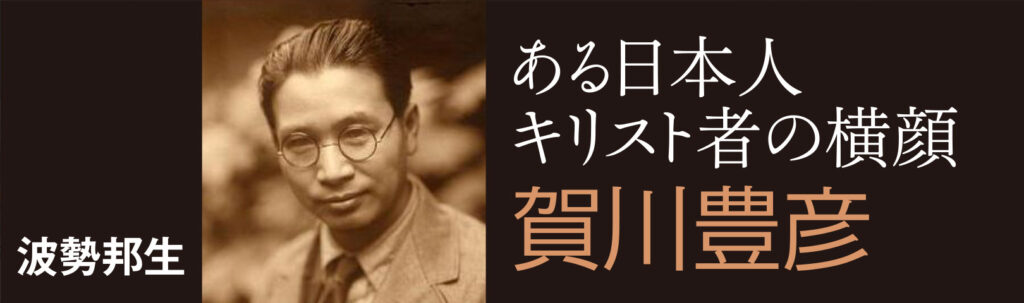

あなたは「賀川豊彦」を知っていますか? ノーベル賞候補であり、ベストセラー作家であり、世界三大偉人であった稀代の「キリスト者」に焦点をあて、日本とキリスト教について思索する。

-

第7回

私家版・日本キリスト教史(1374-2145)2025.4.8 -

第6回

賀川豊彦、キリスト教、ぼくら

2025.3.12

-

第5回

斜陽の国を照り返すイミタチオ・クリスティ

2025.1.29

分断と衝突を繰り返すアメリカ。今や国民の多くが「数年以内に内戦が起こる」との恐怖を抱いている。そうした時代の変化に伴い、民主主義と国民国家の在りかたに向き合ってきたアメリカ文学も、大きな分岐点を迎えている。

本連載ではアメリカ文学研究者・翻訳家の都甲幸治が、分断と衝突の時代において「アメリカ文学の新古典」になりうる作品と作家を紹介していく。

プラスをSNSでも

Instagram, Youtube, Facebook, X.com

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり